2015年12月20日、平城京左京三条二坊十四坪現地説明会(貴族邸宅跡)で

奈良に出かけていました。

そのついでにほぼ20年ぶりの法隆寺に行って来ました。

3時間弱の短時間の拝観でしたが仏像、建物ともに感動を覚えました。

国宝・重要文化財になっているものだけでも約190件、2,300余点あるそうです。

このブログでは法隆寺の基本情報と法隆寺の中心伽藍である西院伽藍を中心に

写真を多用して綴っていきます。

法隆寺の基本情報

住所:奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 TEL:0745-75-2555

宗派:聖徳宗 昭和25年(1950)までは法相宗

御本尊:釈迦如来

創建:推古15年(607)

第33代推古天皇(在位592-628)と聖徳太子(574-622)が

第31代用明天皇(在位585-587)の遺願を継いで建立

法隆寺の公式HP:http://www.horyuji.or.jp/

上の写真は法隆寺の伽藍配置図です。(現地の説明版より)

拡大版はこちら

上の写真は法隆寺の伽藍配置図と他の代表的な寺院の伽藍配置図です。

上の写真は法隆寺の概要説明版です。

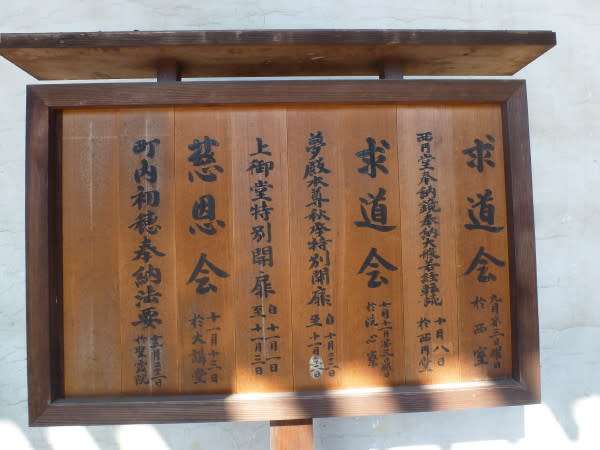

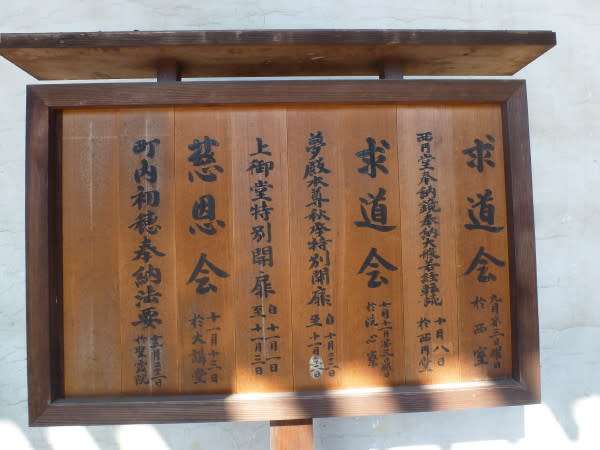

上の4枚の写真は法隆寺中門(国宝)と仁王像と掲示のイベント予定表

仁王像(金剛力士像)は和銅4年(711)の造立で重文に指定

2016年の新春イベント予定は下記のとおり

1月1日~ 3日 舎利講

1月7日~14日 金堂修正会

1月16日~18日 上宮王院修正会

本論に入る前に法隆寺の創建当初の略歴を年表で記しておきます

推古9年(601)に聖徳太子が斑鳩の地に自分たち一族の住居である斑鳩宮を建立

聖徳太子は605年に斑鳩宮に移っています

推古14年(606)斑鳩寺(法隆寺の前身)が日本書紀に初出

推古15年(607)法隆寺建立(金堂薬師如来の光背銘に記載)

推古30年(622)聖徳太子が死去

推古31年(623)金堂釈迦三尊(止利仏師作)造立

皇極2年(643) 蘇我入鹿が斑鳩宮の山背大兄王らを襲う(焼失)

天智9年(670) 法隆寺が全焼失(日本書紀)

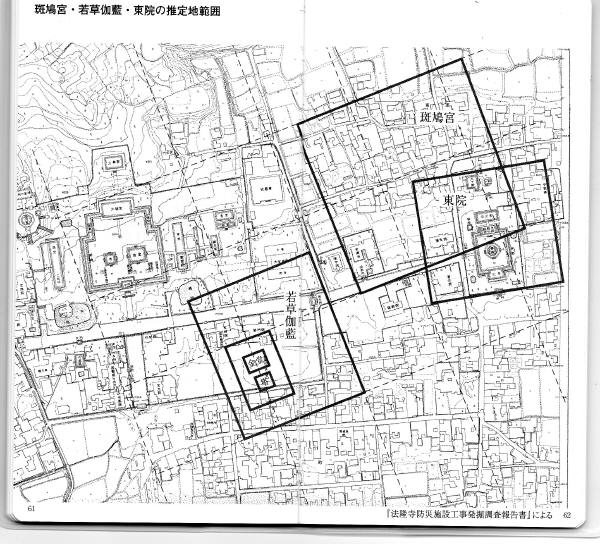

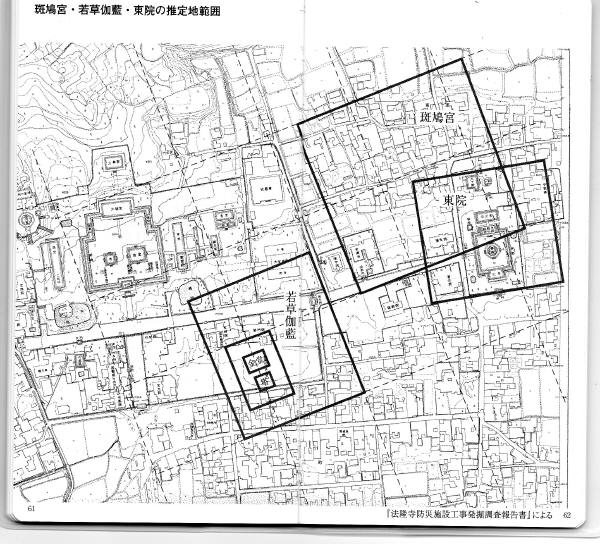

上の写真は斑鳩寺や斑鳩宮の推定位置 出典:法隆寺ハンドブック

上記の位置図で若草伽藍とあるのは昭和14年(1939)の調査で激しく焼けた

伽藍の痕跡が確認されたこれは日本書紀にも記述のある670年の大火災の跡である

と推論されています。よって現在の伽藍は再建されたものであろうと結着。

それでも法隆寺金堂は7世紀後半の建物で世界最古であることに変わりない。

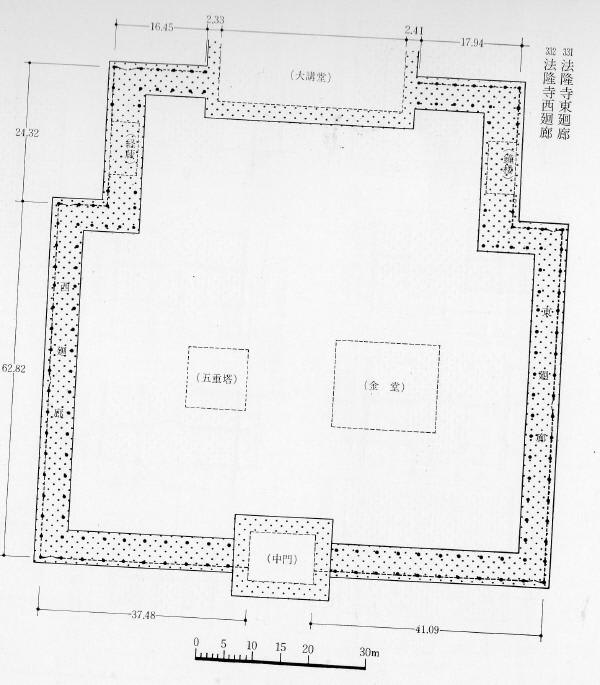

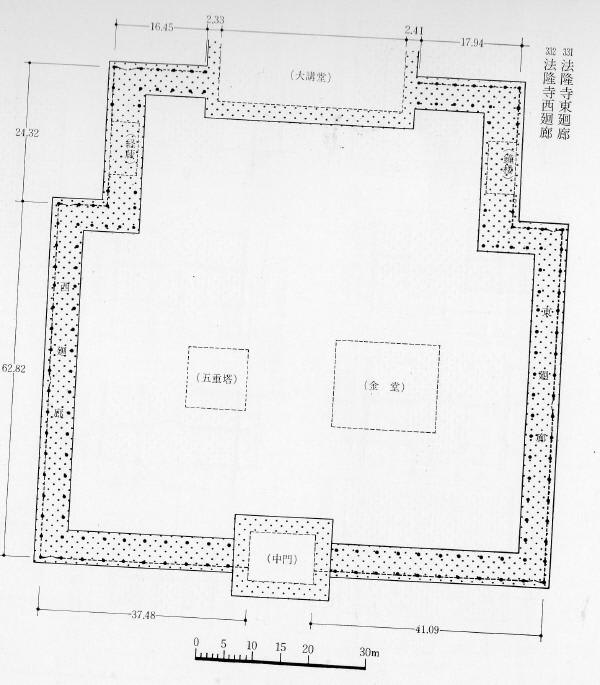

上の写真は西院伽藍の中心部の平面配置図

下の西院伽藍の中心部の建物は国宝に指定されています。

名称 時代 重文指定年月日 国宝指定年月日

法隆寺廻廊 飛鳥 18990405 19510609

(東回廊&西回廊)

法隆寺金堂 飛鳥 18971228 19510609

法隆寺経蔵 奈良 18990405 19510609

法隆寺五重塔 飛鳥 18971228 19510609

法隆寺鐘楼 平安中期 18990405 19510609

法隆寺大講堂 平安中期 18990405 19510609

法隆寺中門 飛鳥 18971228 19510609

また、西院伽藍の中心部の美術工芸品で国宝または重要文化財に指定

されているものは下に添付のとおりです。出典:法隆寺ハンドブック

上の2枚の写真は南大門側から観た西院伽藍中心部の遠景

上の写真は西円堂(峰薬師)から観た法隆寺五重塔

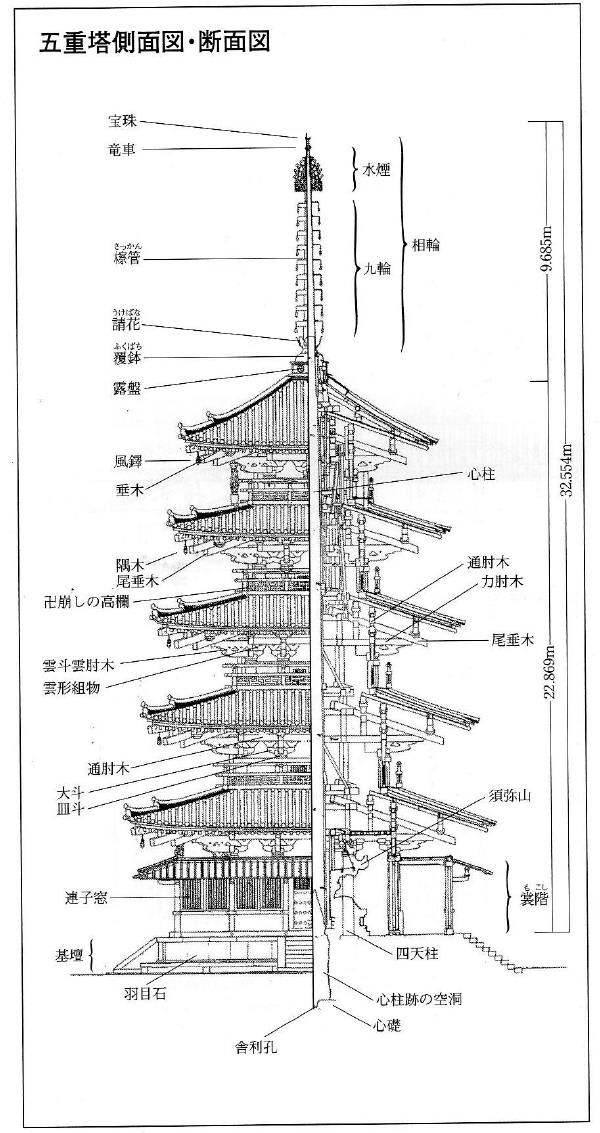

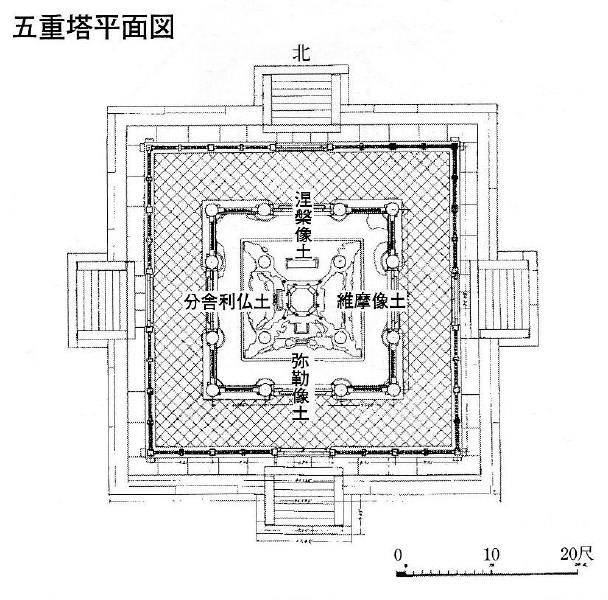

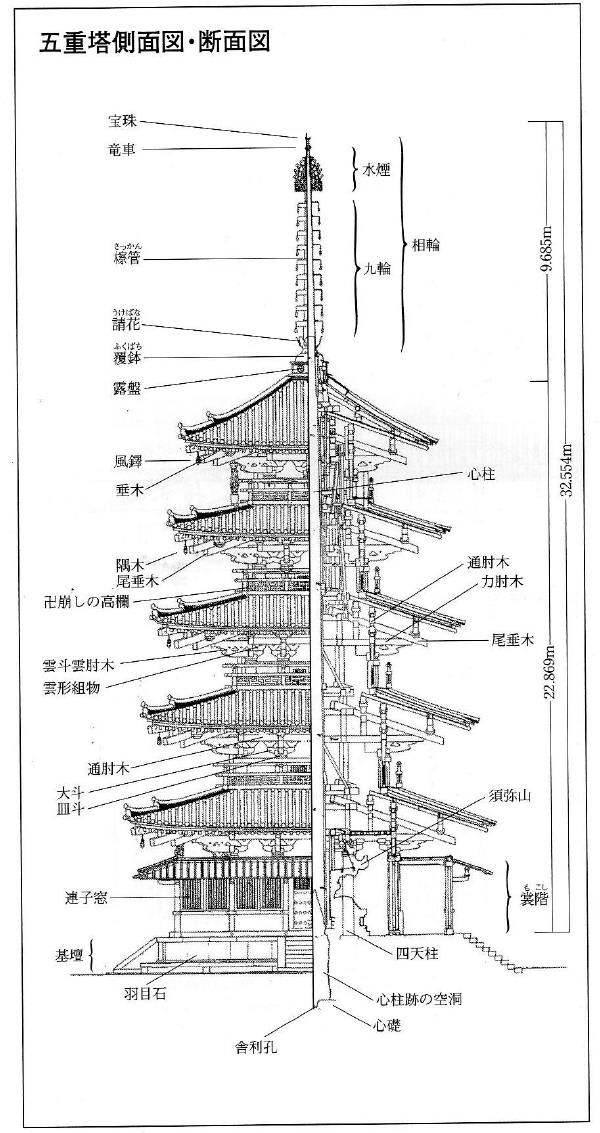

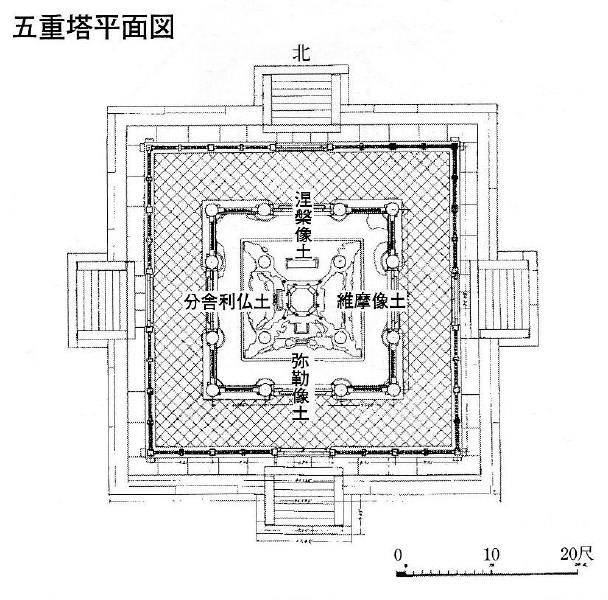

上の写真は法隆寺五重塔の構造と国宝の塑像塔本四面具に描かれている

内容の説明。 出典:法隆寺ハンドブック

塑像塔本四面具について東面は維摩居士と文殊菩薩の問答(維摩詰像土)、

北面は釈迦の入滅(涅槃像土)、西面は舎利の分割(分舎利仏土)、

南面は弥勒菩薩の説法(弥勒仏像土)の場面が表現されています。

上の写真は法隆寺五重塔の近景。

三間五重塔婆、五重のみ二間、初重は裳階(もこし)付き二重基壇

上の写真は西側の回廊と五重塔の間にある石灯籠(重文)。

もと西円堂前にあったもので「西円堂型」と呼ばれる鎌倉中期の有名な石燈籠

だそうです。

詳細は下記サイト

http://www.geocities.jp/kawai5510/nara-ikaruga-houryuji.html

上の3枚の写真は法隆寺金堂です。

金堂は昭和9年(1934)より昭和の大修理が行われました。

昭和60年(1985)に完成法要。

この修理で創建時の姿に戻しています。

昭和24年(1949)金堂から出火し壁画を焼損。

この火災を機に文化財保護法が整備されました。

上の写真は法隆寺五重塔と金堂の揃い踏みの光景です。

上の写真は西回廊、経蔵、大講堂です。

上の写真は大講堂。

上の写真は大講堂、鐘楼、東回廊です。

上の写真は中門の内側と回廊。

聖徳太子関連の年表を添付しておきます。

関連年表

538年 仏教伝来(一説では552年)

540年 大伴金村、任那問題で失脚

552年 蘇我稲目と物部尾輿が崇仏論争

562年 新羅が任那を滅ぼす

574年 聖徳太子生誕

574年2月7日(敏達天皇3年1月1日)出生地は橘寺

577年 百済より経論、律師、禅師、仏工、寺工渡来

585年 物部守屋等 仏寺、仏像などを焼き捨てる

聖徳太子の父・橘豊日皇子が即位(用明天皇)

587年 崇仏派の蘇我馬子が物部氏を滅ぼす

588年 蘇我馬子が飛鳥寺の造営を開始

582年 蘇我馬子が崇峻天皇を謀殺

推古天皇即位

593年 聖徳太子が摂政となる、四天王寺建立開始

594年 仏教興隆の詔

600年 第1回の遣隋使を派遣

601年 斑鳩宮を造営

603年 冠位十二階を定めた

605年 諸王諸臣に、褶の着用を命じる。斑鳩宮へ移り住む

604年 十七条憲法を制定

615年 仏教を篤く信仰し「三経義疏」を著す

622年 聖徳太子死去

622年4月8日(推古天皇30年2月22日)

さらに詳細は http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Sh%C5%8Dtoku

1993年に世界遺産となった法隆寺について、文化庁の国指定文化財など

データーベースで記載されている法隆寺の紹介文を引用紹介します。

法隆寺地域の仏教建造物は、以下に述べるように、歴史的に形成された配置を維持し、かつそれぞれがすぐれた建築様式をもっており、世界遺産条約第1条の建造物群に該当する。

日本には8世紀以前に建立された木造の歴史的建造物が28棟残る。このうち11棟が法隆寺地域に所在する。そのなかで7世紀から8世紀初頭までに建てられた法隆寺西院の金堂・五重塔・中門・廻廊と法起寺の三重塔とは、優れた意匠をもつ現存する世界最古の木造建造物である。

法隆寺の中枢部は西院と東院とからなり、この両院の間と周囲に子院がある。

西院:金堂は遅くとも680年ごろまでに完成し、それに続いて五重塔・中門・回廊を建立し、710年ごろには伽藍全体が完成している。これら建造物は、エンタシスをもつ柱や雲形の斗や肘木などに見られるように、8世紀の多くの建造物と全く異なる一時期古い構造と意匠とをもつ。この構造と意匠は北魏時代(6世紀)のころの中国文化の影響下に生まれたものである。西院では、回廊の中に東西に金堂・塔を配置している。この種の聖域の中枢部を左右非対称とする構成も世界的にも珍しいといえよう。この伽藍配置は、創建以後、多少の改変はされながらも今に存続する。さらに僧坊・食堂などの僧侶の共同生活関係の建造物や門・塀などの付属建造物も存続しており、古代仏教寺院の構成の全貌がほぼ完全に残る。現在、金堂や塔をはじめとして15棟を国宝に、6棟を重要文化財に指定している。

東院:8世紀前半に建設した伽藍で、八角円堂である夢殿を本堂とし、その周囲に回廊をめぐらせ、後方に講堂である伝法堂や僧坊を配している。ただし、13世紀には、太子信仰の隆盛にともなって、夢殿と伝法堂以外の建造物は建替えている。このとき、当初の中門位置には礼堂を置き、夢殿の後方に太子所持の仏舎利等を納める建造物を建て、現在に至っている。夢殿をはじめ3棟を国宝に、6棟を重要文化財に指定している。

子院:子院は、高僧が弟子とともに生活する住居と宗教活動を行う仏堂とを中において周囲を築地で囲んだ独立した小寺院の体裁をもつ。現在西院の南と、西院と東院のあいだにまとまって残る。最も盛んに子院が建設されたのは16世紀から17世紀にかけてだが、それを構成する多くの建造物のうち、13世紀から17世紀の本堂・客殿・門など17棟を重要文化財に指定している。

奈良に出かけていました。

そのついでにほぼ20年ぶりの法隆寺に行って来ました。

3時間弱の短時間の拝観でしたが仏像、建物ともに感動を覚えました。

国宝・重要文化財になっているものだけでも約190件、2,300余点あるそうです。

このブログでは法隆寺の基本情報と法隆寺の中心伽藍である西院伽藍を中心に

写真を多用して綴っていきます。

法隆寺の基本情報

住所:奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 TEL:0745-75-2555

宗派:聖徳宗 昭和25年(1950)までは法相宗

御本尊:釈迦如来

創建:推古15年(607)

第33代推古天皇(在位592-628)と聖徳太子(574-622)が

第31代用明天皇(在位585-587)の遺願を継いで建立

法隆寺の公式HP:http://www.horyuji.or.jp/

上の写真は法隆寺の伽藍配置図です。(現地の説明版より)

拡大版はこちら

上の写真は法隆寺の伽藍配置図と他の代表的な寺院の伽藍配置図です。

上の写真は法隆寺の概要説明版です。

上の4枚の写真は法隆寺中門(国宝)と仁王像と掲示のイベント予定表

仁王像(金剛力士像)は和銅4年(711)の造立で重文に指定

2016年の新春イベント予定は下記のとおり

1月1日~ 3日 舎利講

1月7日~14日 金堂修正会

1月16日~18日 上宮王院修正会

本論に入る前に法隆寺の創建当初の略歴を年表で記しておきます

推古9年(601)に聖徳太子が斑鳩の地に自分たち一族の住居である斑鳩宮を建立

聖徳太子は605年に斑鳩宮に移っています

推古14年(606)斑鳩寺(法隆寺の前身)が日本書紀に初出

推古15年(607)法隆寺建立(金堂薬師如来の光背銘に記載)

推古30年(622)聖徳太子が死去

推古31年(623)金堂釈迦三尊(止利仏師作)造立

皇極2年(643) 蘇我入鹿が斑鳩宮の山背大兄王らを襲う(焼失)

天智9年(670) 法隆寺が全焼失(日本書紀)

上の写真は斑鳩寺や斑鳩宮の推定位置 出典:法隆寺ハンドブック

上記の位置図で若草伽藍とあるのは昭和14年(1939)の調査で激しく焼けた

伽藍の痕跡が確認されたこれは日本書紀にも記述のある670年の大火災の跡である

と推論されています。よって現在の伽藍は再建されたものであろうと結着。

それでも法隆寺金堂は7世紀後半の建物で世界最古であることに変わりない。

上の写真は西院伽藍の中心部の平面配置図

下の西院伽藍の中心部の建物は国宝に指定されています。

名称 時代 重文指定年月日 国宝指定年月日

法隆寺廻廊 飛鳥 18990405 19510609

(東回廊&西回廊)

法隆寺金堂 飛鳥 18971228 19510609

法隆寺経蔵 奈良 18990405 19510609

法隆寺五重塔 飛鳥 18971228 19510609

法隆寺鐘楼 平安中期 18990405 19510609

法隆寺大講堂 平安中期 18990405 19510609

法隆寺中門 飛鳥 18971228 19510609

また、西院伽藍の中心部の美術工芸品で国宝または重要文化財に指定

されているものは下に添付のとおりです。出典:法隆寺ハンドブック

上の2枚の写真は南大門側から観た西院伽藍中心部の遠景

上の写真は西円堂(峰薬師)から観た法隆寺五重塔

上の写真は法隆寺五重塔の構造と国宝の塑像塔本四面具に描かれている

内容の説明。 出典:法隆寺ハンドブック

塑像塔本四面具について東面は維摩居士と文殊菩薩の問答(維摩詰像土)、

北面は釈迦の入滅(涅槃像土)、西面は舎利の分割(分舎利仏土)、

南面は弥勒菩薩の説法(弥勒仏像土)の場面が表現されています。

上の写真は法隆寺五重塔の近景。

三間五重塔婆、五重のみ二間、初重は裳階(もこし)付き二重基壇

上の写真は西側の回廊と五重塔の間にある石灯籠(重文)。

もと西円堂前にあったもので「西円堂型」と呼ばれる鎌倉中期の有名な石燈籠

だそうです。

詳細は下記サイト

http://www.geocities.jp/kawai5510/nara-ikaruga-houryuji.html

上の3枚の写真は法隆寺金堂です。

金堂は昭和9年(1934)より昭和の大修理が行われました。

昭和60年(1985)に完成法要。

この修理で創建時の姿に戻しています。

昭和24年(1949)金堂から出火し壁画を焼損。

この火災を機に文化財保護法が整備されました。

上の写真は法隆寺五重塔と金堂の揃い踏みの光景です。

上の写真は西回廊、経蔵、大講堂です。

上の写真は大講堂。

上の写真は大講堂、鐘楼、東回廊です。

上の写真は中門の内側と回廊。

聖徳太子関連の年表を添付しておきます。

関連年表

538年 仏教伝来(一説では552年)

540年 大伴金村、任那問題で失脚

552年 蘇我稲目と物部尾輿が崇仏論争

562年 新羅が任那を滅ぼす

574年 聖徳太子生誕

574年2月7日(敏達天皇3年1月1日)出生地は橘寺

577年 百済より経論、律師、禅師、仏工、寺工渡来

585年 物部守屋等 仏寺、仏像などを焼き捨てる

聖徳太子の父・橘豊日皇子が即位(用明天皇)

587年 崇仏派の蘇我馬子が物部氏を滅ぼす

588年 蘇我馬子が飛鳥寺の造営を開始

582年 蘇我馬子が崇峻天皇を謀殺

推古天皇即位

593年 聖徳太子が摂政となる、四天王寺建立開始

594年 仏教興隆の詔

600年 第1回の遣隋使を派遣

601年 斑鳩宮を造営

603年 冠位十二階を定めた

605年 諸王諸臣に、褶の着用を命じる。斑鳩宮へ移り住む

604年 十七条憲法を制定

615年 仏教を篤く信仰し「三経義疏」を著す

622年 聖徳太子死去

622年4月8日(推古天皇30年2月22日)

さらに詳細は http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Sh%C5%8Dtoku

1993年に世界遺産となった法隆寺について、文化庁の国指定文化財など

データーベースで記載されている法隆寺の紹介文を引用紹介します。

法隆寺地域の仏教建造物は、以下に述べるように、歴史的に形成された配置を維持し、かつそれぞれがすぐれた建築様式をもっており、世界遺産条約第1条の建造物群に該当する。

日本には8世紀以前に建立された木造の歴史的建造物が28棟残る。このうち11棟が法隆寺地域に所在する。そのなかで7世紀から8世紀初頭までに建てられた法隆寺西院の金堂・五重塔・中門・廻廊と法起寺の三重塔とは、優れた意匠をもつ現存する世界最古の木造建造物である。

法隆寺の中枢部は西院と東院とからなり、この両院の間と周囲に子院がある。

西院:金堂は遅くとも680年ごろまでに完成し、それに続いて五重塔・中門・回廊を建立し、710年ごろには伽藍全体が完成している。これら建造物は、エンタシスをもつ柱や雲形の斗や肘木などに見られるように、8世紀の多くの建造物と全く異なる一時期古い構造と意匠とをもつ。この構造と意匠は北魏時代(6世紀)のころの中国文化の影響下に生まれたものである。西院では、回廊の中に東西に金堂・塔を配置している。この種の聖域の中枢部を左右非対称とする構成も世界的にも珍しいといえよう。この伽藍配置は、創建以後、多少の改変はされながらも今に存続する。さらに僧坊・食堂などの僧侶の共同生活関係の建造物や門・塀などの付属建造物も存続しており、古代仏教寺院の構成の全貌がほぼ完全に残る。現在、金堂や塔をはじめとして15棟を国宝に、6棟を重要文化財に指定している。

東院:8世紀前半に建設した伽藍で、八角円堂である夢殿を本堂とし、その周囲に回廊をめぐらせ、後方に講堂である伝法堂や僧坊を配している。ただし、13世紀には、太子信仰の隆盛にともなって、夢殿と伝法堂以外の建造物は建替えている。このとき、当初の中門位置には礼堂を置き、夢殿の後方に太子所持の仏舎利等を納める建造物を建て、現在に至っている。夢殿をはじめ3棟を国宝に、6棟を重要文化財に指定している。

子院:子院は、高僧が弟子とともに生活する住居と宗教活動を行う仏堂とを中において周囲を築地で囲んだ独立した小寺院の体裁をもつ。現在西院の南と、西院と東院のあいだにまとまって残る。最も盛んに子院が建設されたのは16世紀から17世紀にかけてだが、それを構成する多くの建造物のうち、13世紀から17世紀の本堂・客殿・門など17棟を重要文化財に指定している。