兵庫津の西の玄関口柳原惣門と東の玄関口湊口惣門について調べてみました。

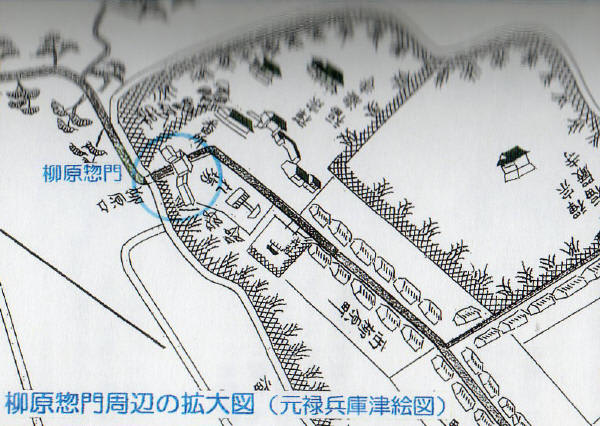

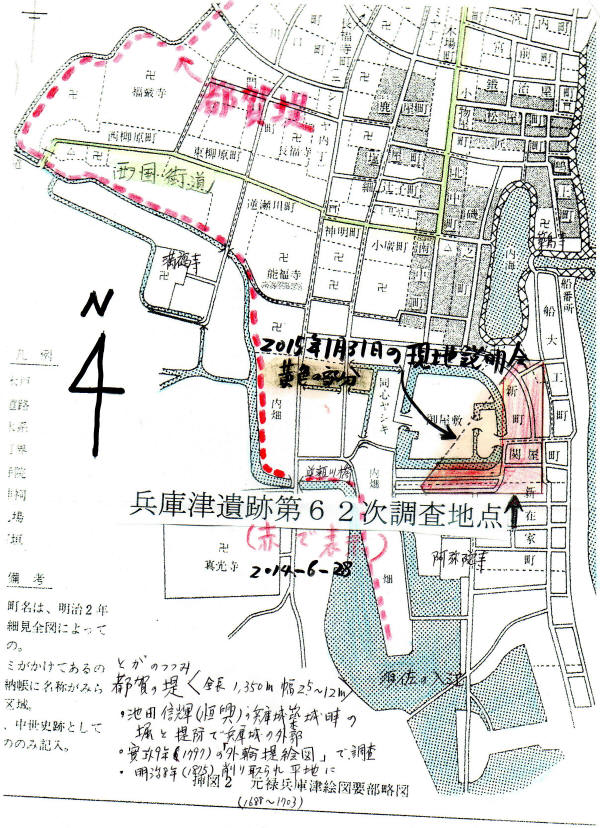

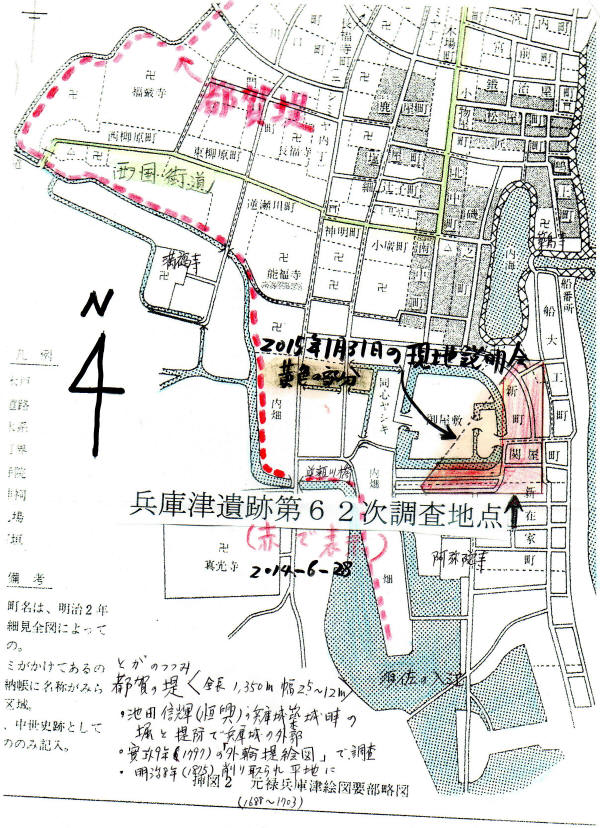

まず、元禄9年(1696)の「摂州八部郡福原庄兵庫津絵図」の中に書かれている

柳原惣門と湊口惣門の位置を紹介します(下の写真)

出典:柳原惣門調査会「兵庫津柳原惣門」(2002)

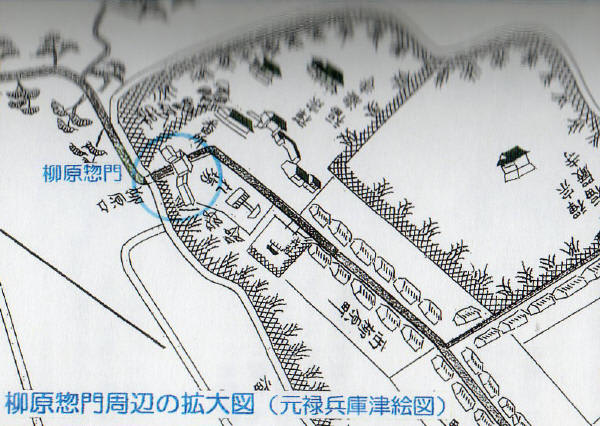

また柳原惣門付近の拡大図は下の写真のとおりです。

出典:柳原惣門調査会「兵庫津柳原惣門」(2002)

この拡大図には都賀堤や兵庫城の外堀がはっきりと描かれています。

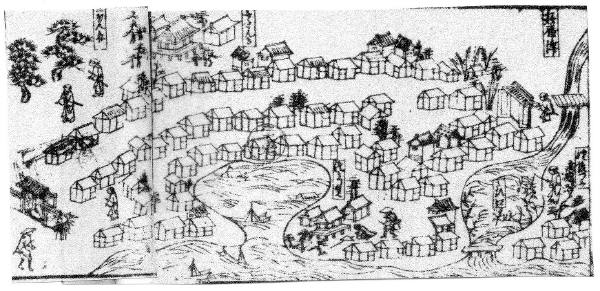

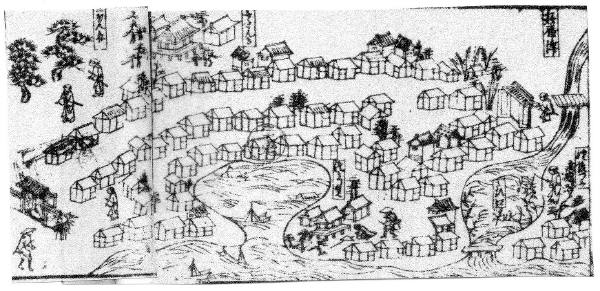

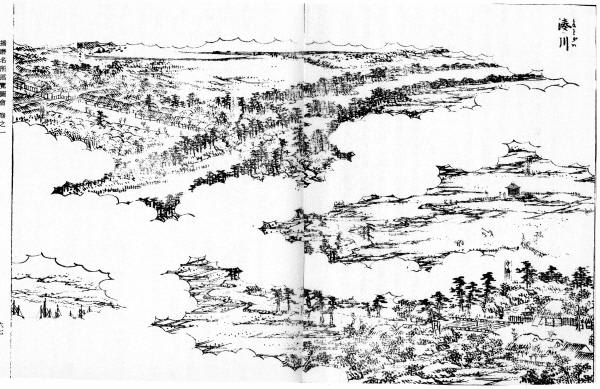

上の写真は延宝8年(1690)の福原鬢鏡の兵庫津・佐比江で描かれている

柳原惣門(一番左手の下の方)と湊口惣門(右手の外堀の橋を渡ったところ)が

描かれています。今までに調べた範囲でこの資料が一番古く1690年には確実に

東西両惣門が存在していたことが判ります。

惣門の創建時期は天正8年(1580) 池田恒興が兵庫城を築城した時に都賀堤や

外堀と共に造られたというのが有力。兵庫城は荒木村重の花熊城を解体し、

その用材を用いたとの記録がある(『花熊落城記』1732年)

柳原惣門調査会「兵庫津柳原惣門」(2002)で柳原惣門の開口間口の長さを

「兵庫津外輪堤之絵図」(寛政9年(1797))より推定されています。それに

よれば開口は2.9m~3.4mの規模と思われます。

上の写真(2011-5-15撮影)は柳原惣門(西惣門)跡の石碑。

石碑の横に神戸市と岡方協議会が平成15年(2003)に作成した説明板

があり、下記のように記載されています。

「西国街道は、近世になってからは、西から来れば、須磨・長田方面から現在の

JR兵庫駅の北を通り、西柳原町の柳原蛭子神社と福海寺にはさまれる位置

あたりで兵庫の町にはいる。

西国街道を通って兵庫の町に出入りする場所、即ち西の柳原口と

東の湊口には惣門が設けられていた。

柳原惣門が最初に設置された時期は、兵庫城の築城に伴う外郭の

土塁(外輪堤・都賀堤)の構築時である天正八年(一五八〇)頃に、

その関門の一つとして設置された可能性が高い。

城は、現在の中ノ島あたりに主郭を置き、周囲にこの外郭の土塁と堀を設け、

内側は郭内として兵庫津のまち全体を城下町とする縄張りとなっていた。

即ち、兵庫津の外郭は総曲線(総構)と考えられ、その曲輪の門として

惣門と称されたのではないかと推測される。

この門は、明治八年外輪堤(都賀堤)とあわせて撤去された可能性が高い。

なお、平成十三年度に実施した柳原惣門調査会による調査と、

平成十四年度に実施した埋蔵文化財調査(兵庫津遺跡 第二十九次調査)の

発掘結果を参考として推定復元図を作成した。」

平成十五年十二月吉日

神戸市

岡方協議会

上記説明の兵庫津遺跡 第29次調査に関わる現地説明会資料(2002-10-6)は

下記サイト参照してください。

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/folk/estate/events/hyougotu2002.10.pdf

上の2枚の写真は湊口惣門の説明板の写真と湊八幡神社の拝殿(撮影日:2011-2-21)

昭和4年12月 岡久穀三郎氏と福原潜三郎氏による説明板には下記のように

書かれています。

「西国往還に設けた兵庫の出入口の惣門である。

東より来る西国往還は相生橋より相生町を経て、市電気局前に来り、

進んで此の惣門を入り、兵庫津の湊・江川・木戸・木場・小物屋・北仲の諸町、

今の所謂兵庫本町を進み、南仲町今の神戸商業銀行の前を右折し、

小廣・神明・逆瀬川・東柳原・西柳原の町々を過ぎ、

柳原口にあった柳原惣門を出て、斜めに今の長田交又点に出て、

西代を経て須磨に向かった。

兵庫の惣門は天正年間、池田信輝が織田信長の命にによって、

花熊城を攻略し、その功によりて兵庫を治し、城を築く。

其時、湊口・江川口・永澤口・三川口・問屋口・皆関門番所を設け、

市中にも宮内・匠・松屋・魚棚・島上の諸町に、中濱門として番所を設けたが、

徳川時代に入り、青山氏が此の地を領した時、悉く之を破却し、

湊口・柳原口の西門を残した。

古図によれば、惣門内には何れも番所があった。

更に北番所の傍に高札があったが、幕末の地図によれば門外左側に

高札所が移転している。これは門の修築び当たり番所を廃し、

高札所を門外に移したものと思料する。」

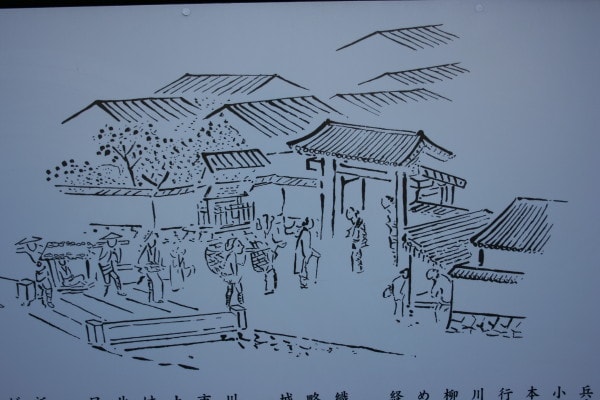

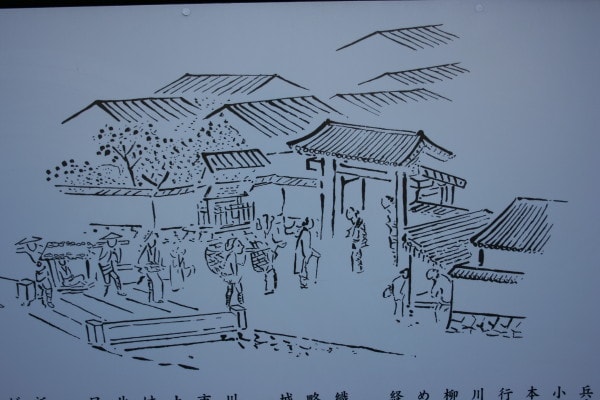

上の写真は若林秀岳(天保10年(1839)生の画家)によって描かれた神戸覧古の

中から兵庫津の東の玄関口である湊口惣門所跡の絵画です。

この絵は神戸市立中央図書館に所蔵されています。

この絵から門の形式は開放時に扉を格納するための別棟子屋根を有した高麗門

であったと推定できます。

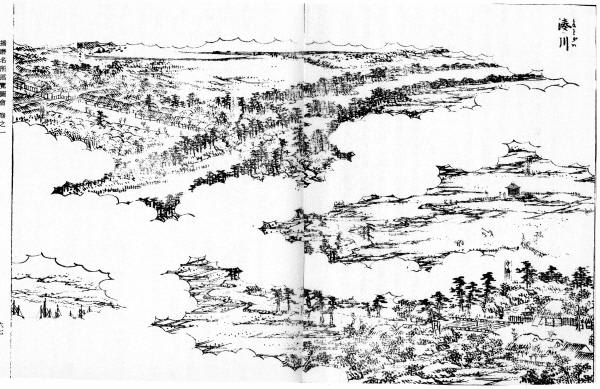

上の写真は享和3年(1803)播州名所巡覧絵図に描かれた兵庫(東)惣門。

瓦ぶきの惣門になっています。

上の写真は元禄絵図に書かれている西惣門(柳原惣門)と兵庫城の外堀の役目

もある逆瀬川や都賀堤を描きました。

まず、元禄9年(1696)の「摂州八部郡福原庄兵庫津絵図」の中に書かれている

柳原惣門と湊口惣門の位置を紹介します(下の写真)

出典:柳原惣門調査会「兵庫津柳原惣門」(2002)

また柳原惣門付近の拡大図は下の写真のとおりです。

出典:柳原惣門調査会「兵庫津柳原惣門」(2002)

この拡大図には都賀堤や兵庫城の外堀がはっきりと描かれています。

上の写真は延宝8年(1690)の福原鬢鏡の兵庫津・佐比江で描かれている

柳原惣門(一番左手の下の方)と湊口惣門(右手の外堀の橋を渡ったところ)が

描かれています。今までに調べた範囲でこの資料が一番古く1690年には確実に

東西両惣門が存在していたことが判ります。

惣門の創建時期は天正8年(1580) 池田恒興が兵庫城を築城した時に都賀堤や

外堀と共に造られたというのが有力。兵庫城は荒木村重の花熊城を解体し、

その用材を用いたとの記録がある(『花熊落城記』1732年)

柳原惣門調査会「兵庫津柳原惣門」(2002)で柳原惣門の開口間口の長さを

「兵庫津外輪堤之絵図」(寛政9年(1797))より推定されています。それに

よれば開口は2.9m~3.4mの規模と思われます。

上の写真(2011-5-15撮影)は柳原惣門(西惣門)跡の石碑。

石碑の横に神戸市と岡方協議会が平成15年(2003)に作成した説明板

があり、下記のように記載されています。

「西国街道は、近世になってからは、西から来れば、須磨・長田方面から現在の

JR兵庫駅の北を通り、西柳原町の柳原蛭子神社と福海寺にはさまれる位置

あたりで兵庫の町にはいる。

西国街道を通って兵庫の町に出入りする場所、即ち西の柳原口と

東の湊口には惣門が設けられていた。

柳原惣門が最初に設置された時期は、兵庫城の築城に伴う外郭の

土塁(外輪堤・都賀堤)の構築時である天正八年(一五八〇)頃に、

その関門の一つとして設置された可能性が高い。

城は、現在の中ノ島あたりに主郭を置き、周囲にこの外郭の土塁と堀を設け、

内側は郭内として兵庫津のまち全体を城下町とする縄張りとなっていた。

即ち、兵庫津の外郭は総曲線(総構)と考えられ、その曲輪の門として

惣門と称されたのではないかと推測される。

この門は、明治八年外輪堤(都賀堤)とあわせて撤去された可能性が高い。

なお、平成十三年度に実施した柳原惣門調査会による調査と、

平成十四年度に実施した埋蔵文化財調査(兵庫津遺跡 第二十九次調査)の

発掘結果を参考として推定復元図を作成した。」

平成十五年十二月吉日

神戸市

岡方協議会

上記説明の兵庫津遺跡 第29次調査に関わる現地説明会資料(2002-10-6)は

下記サイト参照してください。

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/folk/estate/events/hyougotu2002.10.pdf

上の2枚の写真は湊口惣門の説明板の写真と湊八幡神社の拝殿(撮影日:2011-2-21)

昭和4年12月 岡久穀三郎氏と福原潜三郎氏による説明板には下記のように

書かれています。

「西国往還に設けた兵庫の出入口の惣門である。

東より来る西国往還は相生橋より相生町を経て、市電気局前に来り、

進んで此の惣門を入り、兵庫津の湊・江川・木戸・木場・小物屋・北仲の諸町、

今の所謂兵庫本町を進み、南仲町今の神戸商業銀行の前を右折し、

小廣・神明・逆瀬川・東柳原・西柳原の町々を過ぎ、

柳原口にあった柳原惣門を出て、斜めに今の長田交又点に出て、

西代を経て須磨に向かった。

兵庫の惣門は天正年間、池田信輝が織田信長の命にによって、

花熊城を攻略し、その功によりて兵庫を治し、城を築く。

其時、湊口・江川口・永澤口・三川口・問屋口・皆関門番所を設け、

市中にも宮内・匠・松屋・魚棚・島上の諸町に、中濱門として番所を設けたが、

徳川時代に入り、青山氏が此の地を領した時、悉く之を破却し、

湊口・柳原口の西門を残した。

古図によれば、惣門内には何れも番所があった。

更に北番所の傍に高札があったが、幕末の地図によれば門外左側に

高札所が移転している。これは門の修築び当たり番所を廃し、

高札所を門外に移したものと思料する。」

上の写真は若林秀岳(天保10年(1839)生の画家)によって描かれた神戸覧古の

中から兵庫津の東の玄関口である湊口惣門所跡の絵画です。

この絵は神戸市立中央図書館に所蔵されています。

この絵から門の形式は開放時に扉を格納するための別棟子屋根を有した高麗門

であったと推定できます。

上の写真は享和3年(1803)播州名所巡覧絵図に描かれた兵庫(東)惣門。

瓦ぶきの惣門になっています。

上の写真は元禄絵図に書かれている西惣門(柳原惣門)と兵庫城の外堀の役目

もある逆瀬川や都賀堤を描きました。