本日(2018-6-24)、2017年9月19日BS朝日の下記放送を録画で観た。

京都ぶらり歴史探訪 「二条城と坂本龍馬~大政奉還の真実~ 」

この番組の中から東大手門と唐門について写真紹介していきます。

元離宮 二条城の公式サイト:

https://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/nijojo/index.html

東大手門

2017年3月22日に二条城東大手門は建設当時の姿に蘇りテープカットの儀式が

行われました。

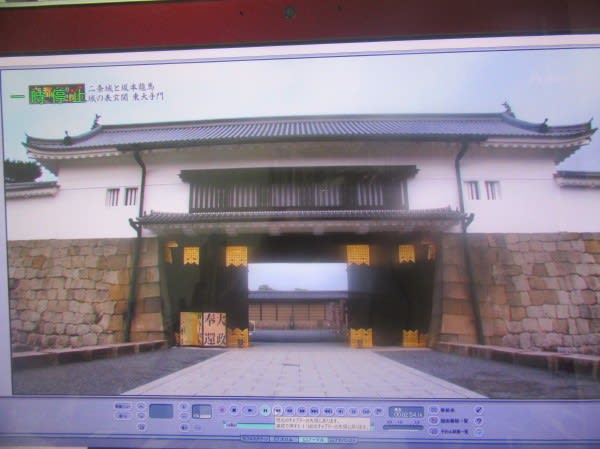

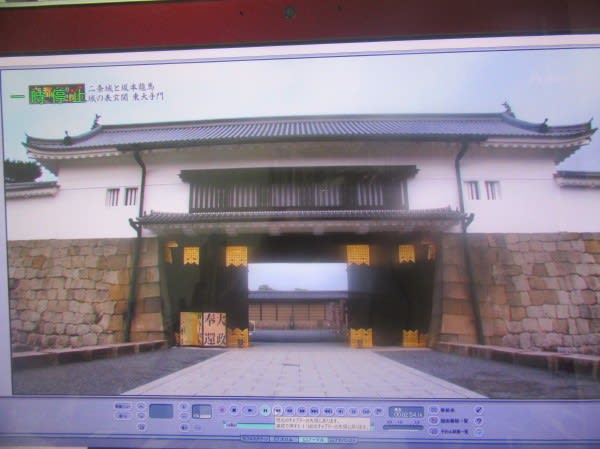

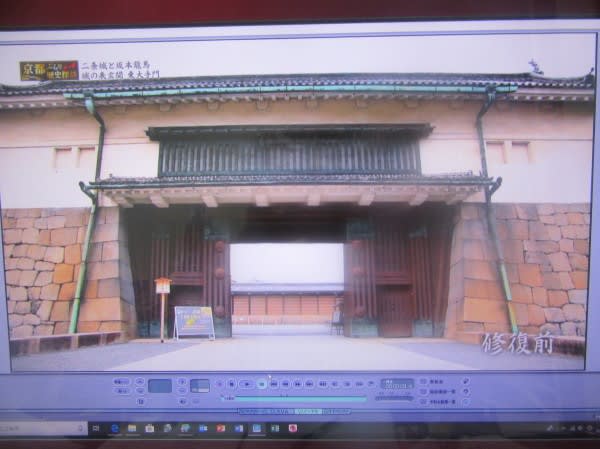

東大手門は二条城が築城された慶長8年(1603)につくられたが、寛文2年(1662)頃に

再建され、今の姿になったとされる。工事は平成26年(2014)10月から行われ、

老朽化した屋根瓦の葺き替えや漆喰を塗り替え、金箔貼りの当時の姿をよみがえらせた。

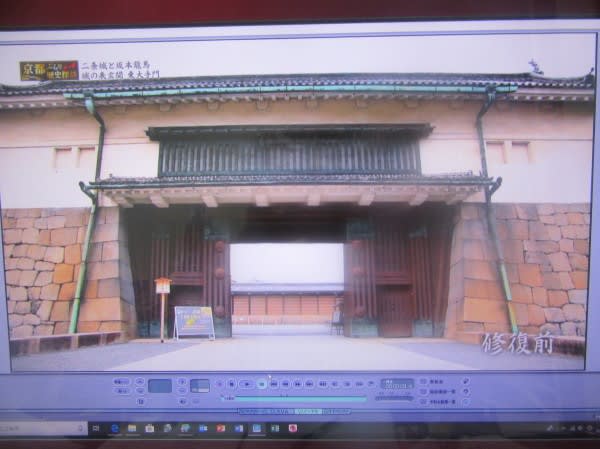

上の2枚の写真は改修後(上)と改修前(下)の二条城東大手門

上の写真は上空より二条城東大手門付近を俯瞰したものです。

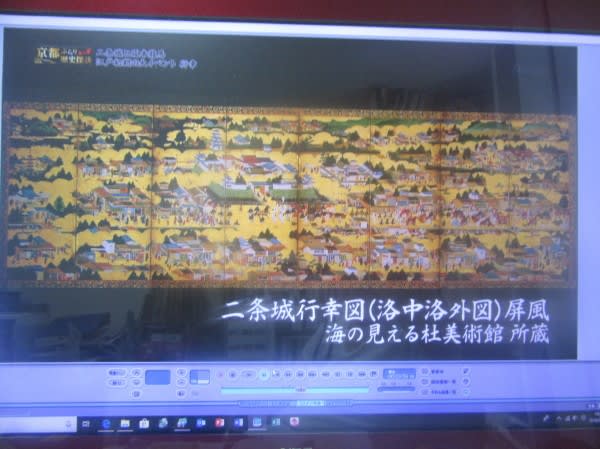

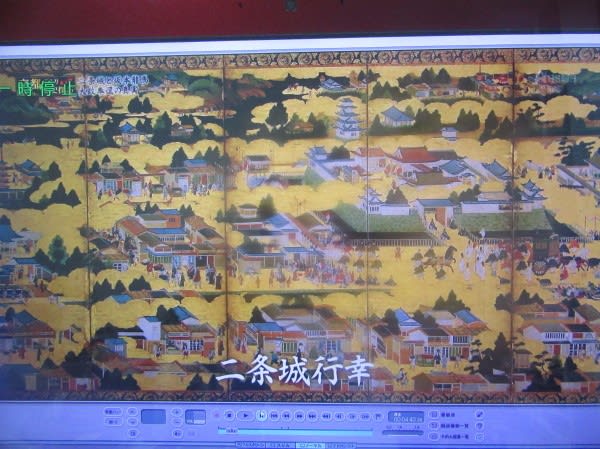

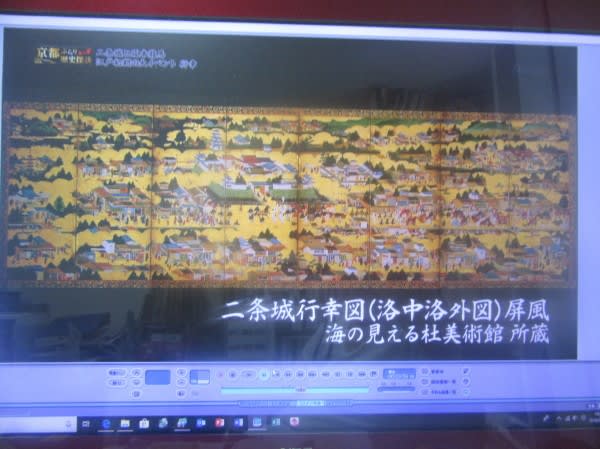

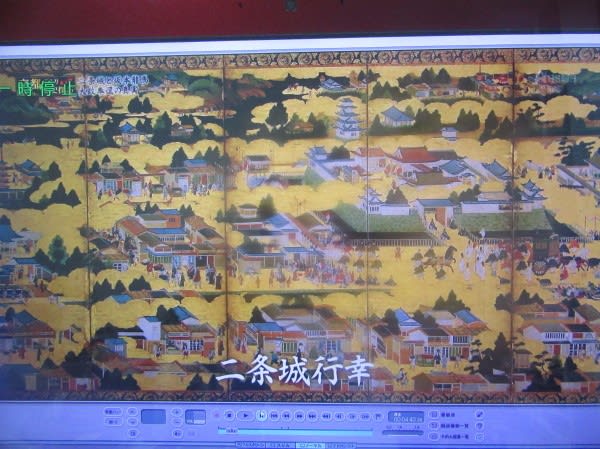

上の写真は寛永3年(1626年)9月6日に行われた後水尾天皇の二条城行幸が描かれた

二条城行幸図 (洛中洛外図) 屏風の左隻 広島海の見える杜美術館 蔵

2代目将軍の徳川秀忠が大御所として、さらに3代目将軍徳川家光が天皇をお迎え

しています。

2017年6月1日のうみもりブログで上記屏風に関する詳しい解説があります。

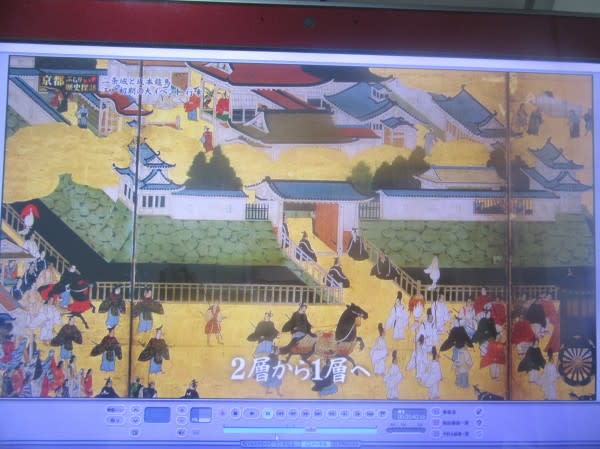

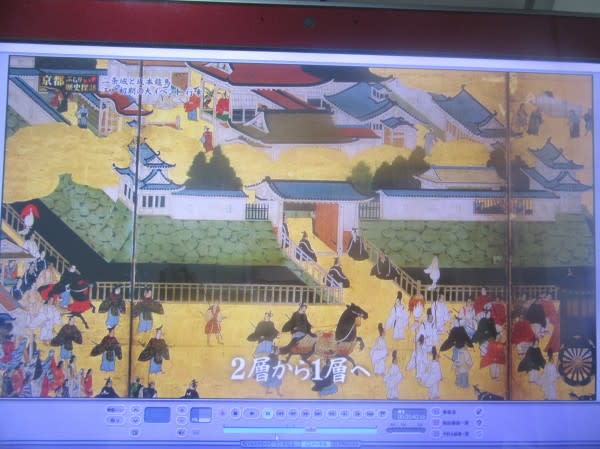

本ブログではこの時に現在2層である東大手門が1層に建て替えられたことが

番組で指摘されていましたのでその部分を強調しました。(下の2枚の写真)

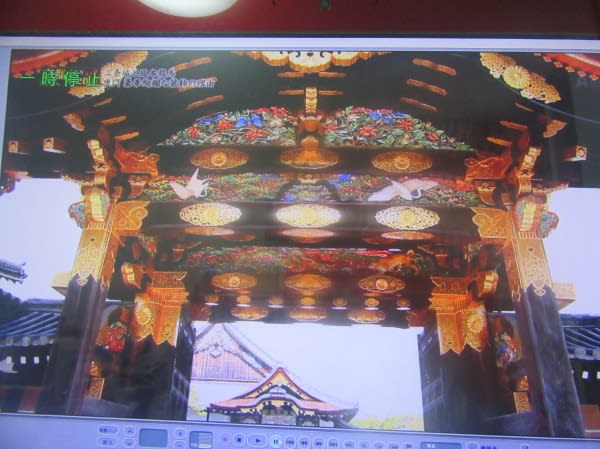

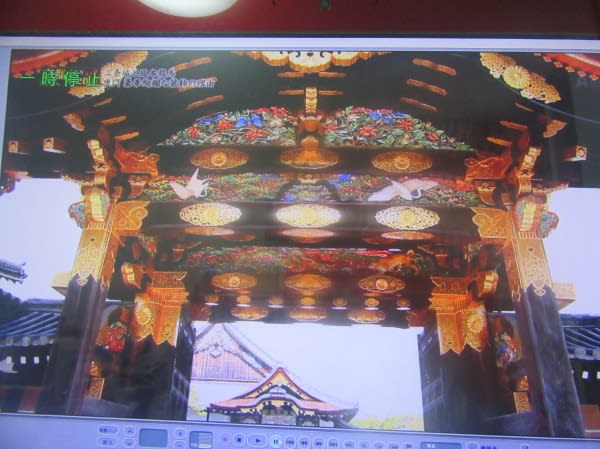

唐門

上の6枚の写真は表側と真下から撮られた二条城唐門です。

明治17年(1884)に二条城は宮内省の所管となり「二条離宮」と改称された為

菊の御紋の紋章となっています。

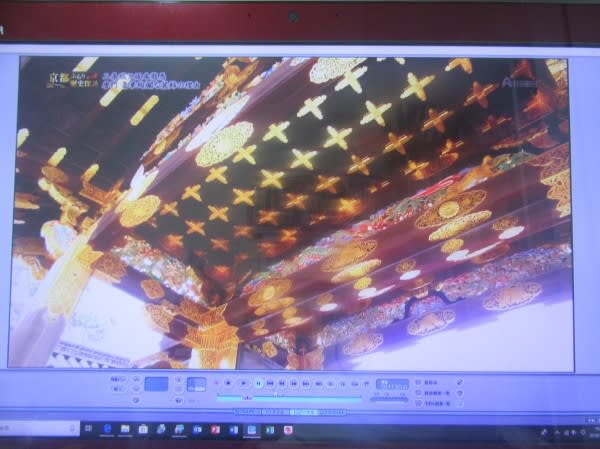

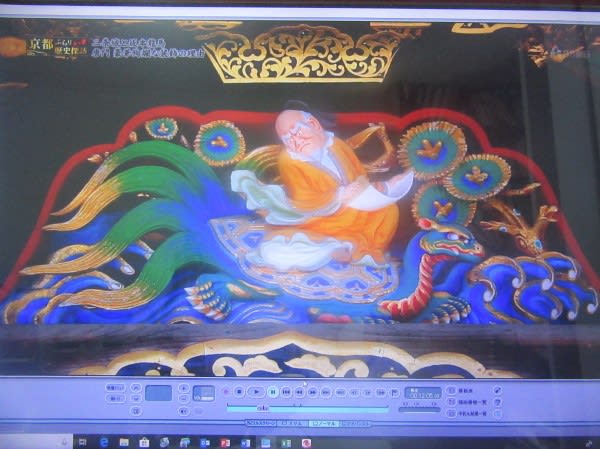

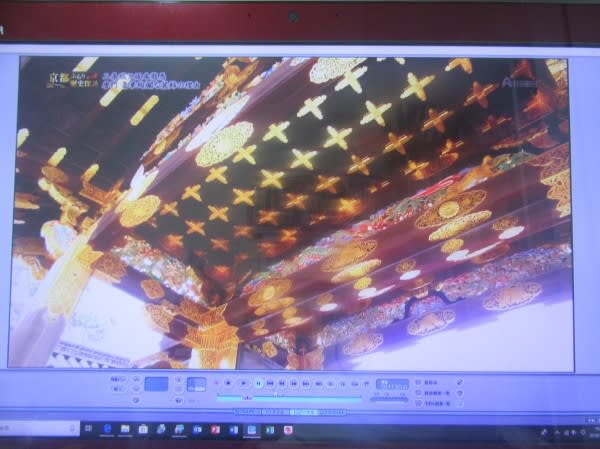

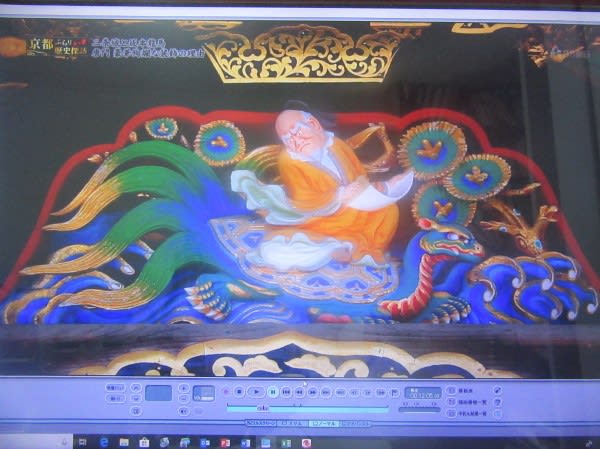

上の2枚の写真は二条城唐門の内側の飾りで仙人と瑞鳥が描かれています。

最後に二条城を上空より観た遠景を添付しておきます。

京都ぶらり歴史探訪 「二条城と坂本龍馬~大政奉還の真実~ 」

この番組の中から東大手門と唐門について写真紹介していきます。

元離宮 二条城の公式サイト:

https://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/nijojo/index.html

東大手門

2017年3月22日に二条城東大手門は建設当時の姿に蘇りテープカットの儀式が

行われました。

東大手門は二条城が築城された慶長8年(1603)につくられたが、寛文2年(1662)頃に

再建され、今の姿になったとされる。工事は平成26年(2014)10月から行われ、

老朽化した屋根瓦の葺き替えや漆喰を塗り替え、金箔貼りの当時の姿をよみがえらせた。

上の2枚の写真は改修後(上)と改修前(下)の二条城東大手門

上の写真は上空より二条城東大手門付近を俯瞰したものです。

上の写真は寛永3年(1626年)9月6日に行われた後水尾天皇の二条城行幸が描かれた

二条城行幸図 (洛中洛外図) 屏風の左隻 広島海の見える杜美術館 蔵

2代目将軍の徳川秀忠が大御所として、さらに3代目将軍徳川家光が天皇をお迎え

しています。

2017年6月1日のうみもりブログで上記屏風に関する詳しい解説があります。

本ブログではこの時に現在2層である東大手門が1層に建て替えられたことが

番組で指摘されていましたのでその部分を強調しました。(下の2枚の写真)

唐門

上の6枚の写真は表側と真下から撮られた二条城唐門です。

明治17年(1884)に二条城は宮内省の所管となり「二条離宮」と改称された為

菊の御紋の紋章となっています。

上の2枚の写真は二条城唐門の内側の飾りで仙人と瑞鳥が描かれています。

最後に二条城を上空より観た遠景を添付しておきます。