2018年11月25日、秦河勝所縁の秦楽寺(じんらくじ)と唐古・鍵遺跡を見ることが主目的で

奈良県磯城(しき)郡 田原本(たわらもと)町を散策しました。

散策にあたっては近鉄田原本町駅の前にある観光ステーション磯城の里(田原本町観光協会)

で自転車(1日 1,000円)を借りて回りました。時間は9:30~15:50

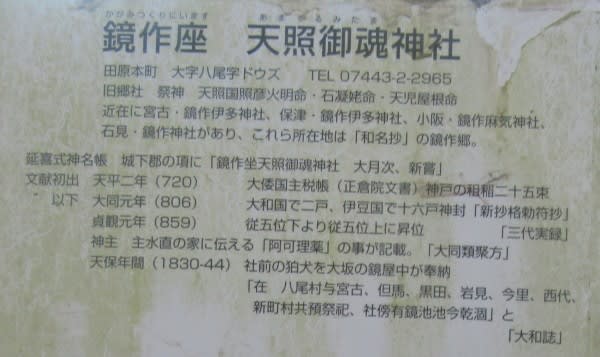

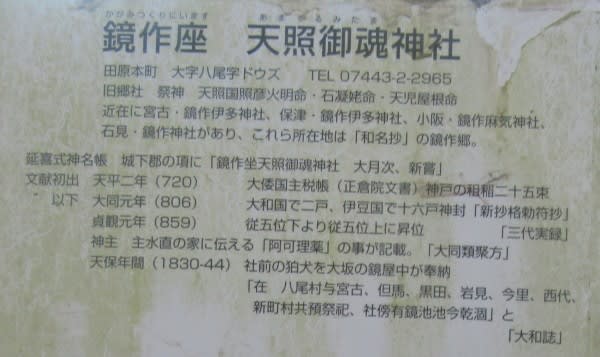

本日は田原本町散策シリーズの第7回で鏡作神社について写真紹介します。

鏡作(かがみつくり)神社は正式には鏡作坐天照御魂神社で田原本町八尾に鎮座する

延喜式式内社である。名前の通り鏡作りの神として信仰されています。

三社連結造りの本殿は見ものです。

鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにますあまてるみたまじんじゃ)の旧社格は県社。

4~5世紀にかけて、鏡類を製作鋳造していた鏡作部がこの地一体に居住し、

御鏡(天照国照彦火明命)並びに遠祖(石凝姥命)を氏神として開いた神社とされる。

過去の散策記

第1回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その1 下之庄不動尊

第2回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その2 秦楽寺

第3回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その3 浄照寺

第4回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その4 本誓寺

第5回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その5 津島神社

第6回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その6 田原本聖救主教会 礼拝堂

鏡作神社(鏡作坐天照御魂神社)の基本情報

住所:奈良県磯城郡田原本町八尾816 TEL:0744-32-2965

御祭神:天照国照日子火明命(あまてるくにてるひこほあかりのみこと)

石凝姥命(いしこりどめのみこと)

天糠戸命(あめのぬかどのみこと)

創建:第10代石凝姥命 崇神天皇6年(BC92)? 神社のリーフレットでは1700年前

摂社:鏡作坐若宮神社 末社:十四社

Goo地図を添付しておきます。

上述の鏡作坐天照御魂神社の他に田原本町には下記の鏡作神社が4社あります。

鏡作り摩毛神社 式内社 田原本町大字小阪字里中244

鏡作り伊多神社(保津) 式内社 田原本町大字保津字村内150

鏡作り伊多神社(都) 式内社 田原本町大字宮古字補屋60

鏡作り神社(石見) 三宅町石見650

由緒

主に鏡作坐天照御魂神社のリーフレットより引用

「和名抄」鏡作郷の地に鎮座する式内の古社である。

上代人が己が魂の宿るものとして最も崇敬尊重した鏡を制作することを業としていた

鏡作部がこの一帯に住居し大和朝廷に仕えていました。

第10代崇神天皇の御代に三種の神器(八咫鏡・八尺瓊勾玉・草薙剣)の一つである

八咫鏡を皇居(桜井市金屋の磯城瑞籬宮)にお祀りすることは畏れ多いとして別の

ところにお祀りすることになり(伊勢神宮の起源)、皇居に別の御鏡をつくることに

なりました。そこで天皇の命により石凝姥命の子孫である鏡作部が崇神天皇6年9月3日に、

この地において御鏡を鋳造しました。これを内侍所の神鏡と称します。

その鋳造にあたって試鋳造した御鏡を天照国照彦火明命(中座)と称えてお祀りしました。

併せて遠祖である石凝姥命(右座)並びにその親神である天糠戸命(左座)を氏神として

お祀りしました。これが当社の起源です。

古代から江戸時代にかけて、このあたりに鏡作師が住み、鏡池で身を清め鏡作りに

励んだといい、鏡の神様としては全国で最も由緒の深い神社である。

八咫鏡(やたのかがみ)についてWikipediaの解説を添付しておきます。

記紀神話で、天照大神が天の岩戸に隠れた岩戸隠れの際、石凝姥命が作ったという鏡。

天照大神が岩戸を細く開けた時、この鏡で天照大神自身を映し、興味を持たせて

外に引き出し、再び世は明るくなった。

のちに鏡は天照大神が瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に授けたといわれる。

第10代崇神天皇について簡単に記述しておきます。

崇神天皇は実在が確かな初めての天皇と言われています。

崇神天皇の基本情報

生没年:開化天皇10年(紀元前148年) - 崇神天皇68年(紀元前30年)12月5日

118歳で死去 古事記では168歳で崩御

在位期間:崇神天皇元年(紀元前97年)1月13日 - 同68年(紀元前30年)12月5日

父:第9代 開化天皇 母:伊香色謎命(いかがしこめのみこと)

皇后:御間城姫(みまきひめ)

子供:垂仁天皇・彦五十狭茅命・国方姫命・千千衝倭姫命・倭彦命・五十日鶴彦命・

豊城入彦命・豊鍬入姫命・大入杵命・八坂入彦命・渟名城入媛命・十市瓊入媛命

陵所:山辺道勾岡上陵=行燈山古墳

御名・異称:御間城入彦五十瓊殖天皇(みまきいりびこいにえのすめらのみこと)

御肇國天皇(はつくにしらすすめらみこと)

皇居:磯城瑞籬宮(しきのみずかきのみや)

上記で御肇國とは「初めて整った国を治める」という意味を持ち初期国家の

君主としてふさわしい呼び名である。

崇神の代になって初めて他地方にまで渡る記述が出てくる(四道将軍の派遣など)

ことから、神武から9代開化天皇までは畿内にしか力の及ばなかったヤマト王権が、

崇神の代になって初めて全国規模の政権になったと考える説もある。

崇神天皇の皇居跡は現在の志貴御県坐神社の場所とされており過去にブログを

書いていますのでリンクしておきます。

第10代崇神天皇の磯城瑞籬宮跡 現在志貴御県坐神社 訪問記 on 2013-7-20

本殿

上の2枚の写真は本殿

中座は天照国照日子火明命 右座は石凝姥命 左座は石凝姥命

本殿は桁行7.55m、梁行1.64mで、東面した5間社流造である。

本殿3社と2つの合間から成る。江戸時代中期頃の建築と考えられるそうです。

拝殿

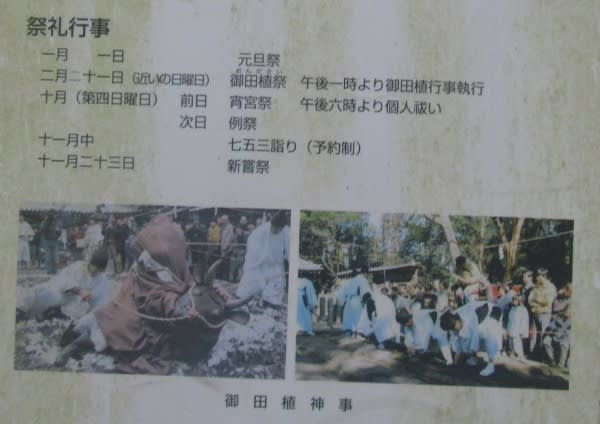

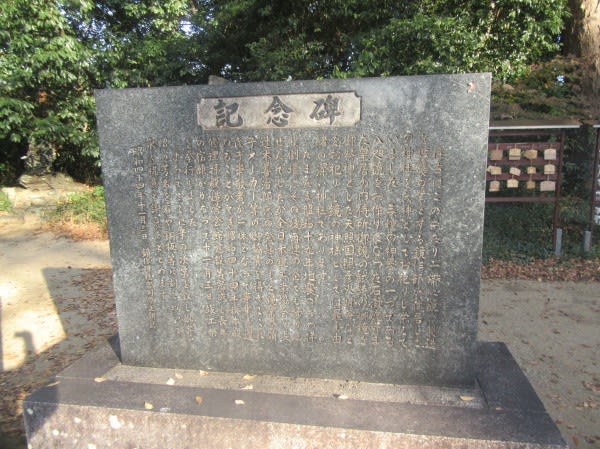

現地説明板

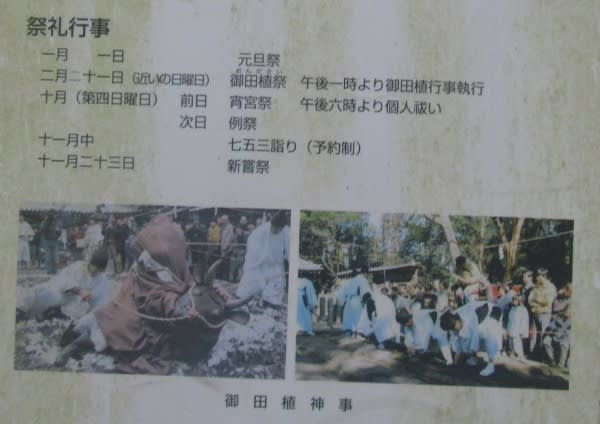

毎年2月下旬に御田植祭が行われる。お田植舞、豊年舞、牛使いが行われ、

近隣の氏子でにぎわう。牛使いが乱暴にすると慈雨に恵まれるという。

関連ブログ:

明日香村 飛鳥坐神社の「おんだ祭」観覧記 on 2017-2-5

三神二獣鏡&鏡石

上の写真は鏡の製造業者から奉納の手水石

鏡石とは直接関係ありませんがここに掲載しました。

鏡石は江戸時代に前の鏡池より出土したもので古代の「鏡」制作時、近辺の鏡作郷よりの

粗鏡の仕上げ、即ち鏡面の研磨工程時に使用された用具かと推察される。

鏡境面を「鏡面」への研磨時この鏡石の凹面に粗鏡を固定し上方から水を流し乍ら

二上山麓より採取した金剛砂等で「平面加工」や「鏡面加工」を施した時の用具かと

考察される。 文:堀内 篤夫

鏡作坐若宮神社

上の写真の奥が鏡作坐若宮神社

正面鳥居

上の写真は正面の鳥居 拝殿に通ずる参道があります。

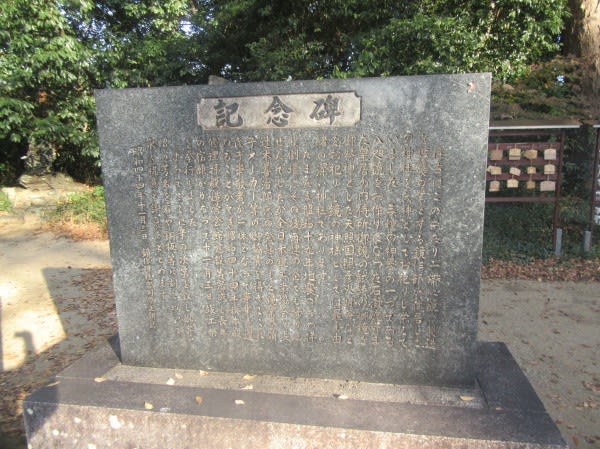

上の写真は正面の鳥居の脇にある「懸社 鏡作坐天照御魂神社」と書かれた石碑

境内社

上の写真は境内社の一部(鍵取神社、笛吹神社)

詳しいサイトへのリンク:

http://blog.livedoor.jp/shin1944m/archives/cat_433378.html

http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/kindex2.php?J_ID=22807

http://www.genbu.net/data/yamato/kagami1_title.htm

https://narayado.info/nara/kagamitsukuri.html

http://www.y-tohara.com/kagami-amateru.html

奈良県磯城(しき)郡 田原本(たわらもと)町を散策しました。

散策にあたっては近鉄田原本町駅の前にある観光ステーション磯城の里(田原本町観光協会)

で自転車(1日 1,000円)を借りて回りました。時間は9:30~15:50

本日は田原本町散策シリーズの第7回で鏡作神社について写真紹介します。

鏡作(かがみつくり)神社は正式には鏡作坐天照御魂神社で田原本町八尾に鎮座する

延喜式式内社である。名前の通り鏡作りの神として信仰されています。

三社連結造りの本殿は見ものです。

鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにますあまてるみたまじんじゃ)の旧社格は県社。

4~5世紀にかけて、鏡類を製作鋳造していた鏡作部がこの地一体に居住し、

御鏡(天照国照彦火明命)並びに遠祖(石凝姥命)を氏神として開いた神社とされる。

過去の散策記

第1回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その1 下之庄不動尊

第2回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その2 秦楽寺

第3回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その3 浄照寺

第4回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その4 本誓寺

第5回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その5 津島神社

第6回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その6 田原本聖救主教会 礼拝堂

鏡作神社(鏡作坐天照御魂神社)の基本情報

住所:奈良県磯城郡田原本町八尾816 TEL:0744-32-2965

御祭神:天照国照日子火明命(あまてるくにてるひこほあかりのみこと)

石凝姥命(いしこりどめのみこと)

天糠戸命(あめのぬかどのみこと)

創建:第10代石凝姥命 崇神天皇6年(BC92)? 神社のリーフレットでは1700年前

摂社:鏡作坐若宮神社 末社:十四社

Goo地図を添付しておきます。

上述の鏡作坐天照御魂神社の他に田原本町には下記の鏡作神社が4社あります。

鏡作り摩毛神社 式内社 田原本町大字小阪字里中244

鏡作り伊多神社(保津) 式内社 田原本町大字保津字村内150

鏡作り伊多神社(都) 式内社 田原本町大字宮古字補屋60

鏡作り神社(石見) 三宅町石見650

由緒

主に鏡作坐天照御魂神社のリーフレットより引用

「和名抄」鏡作郷の地に鎮座する式内の古社である。

上代人が己が魂の宿るものとして最も崇敬尊重した鏡を制作することを業としていた

鏡作部がこの一帯に住居し大和朝廷に仕えていました。

第10代崇神天皇の御代に三種の神器(八咫鏡・八尺瓊勾玉・草薙剣)の一つである

八咫鏡を皇居(桜井市金屋の磯城瑞籬宮)にお祀りすることは畏れ多いとして別の

ところにお祀りすることになり(伊勢神宮の起源)、皇居に別の御鏡をつくることに

なりました。そこで天皇の命により石凝姥命の子孫である鏡作部が崇神天皇6年9月3日に、

この地において御鏡を鋳造しました。これを内侍所の神鏡と称します。

その鋳造にあたって試鋳造した御鏡を天照国照彦火明命(中座)と称えてお祀りしました。

併せて遠祖である石凝姥命(右座)並びにその親神である天糠戸命(左座)を氏神として

お祀りしました。これが当社の起源です。

古代から江戸時代にかけて、このあたりに鏡作師が住み、鏡池で身を清め鏡作りに

励んだといい、鏡の神様としては全国で最も由緒の深い神社である。

八咫鏡(やたのかがみ)についてWikipediaの解説を添付しておきます。

記紀神話で、天照大神が天の岩戸に隠れた岩戸隠れの際、石凝姥命が作ったという鏡。

天照大神が岩戸を細く開けた時、この鏡で天照大神自身を映し、興味を持たせて

外に引き出し、再び世は明るくなった。

のちに鏡は天照大神が瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に授けたといわれる。

第10代崇神天皇について簡単に記述しておきます。

崇神天皇は実在が確かな初めての天皇と言われています。

崇神天皇の基本情報

生没年:開化天皇10年(紀元前148年) - 崇神天皇68年(紀元前30年)12月5日

118歳で死去 古事記では168歳で崩御

在位期間:崇神天皇元年(紀元前97年)1月13日 - 同68年(紀元前30年)12月5日

父:第9代 開化天皇 母:伊香色謎命(いかがしこめのみこと)

皇后:御間城姫(みまきひめ)

子供:垂仁天皇・彦五十狭茅命・国方姫命・千千衝倭姫命・倭彦命・五十日鶴彦命・

豊城入彦命・豊鍬入姫命・大入杵命・八坂入彦命・渟名城入媛命・十市瓊入媛命

陵所:山辺道勾岡上陵=行燈山古墳

御名・異称:御間城入彦五十瓊殖天皇(みまきいりびこいにえのすめらのみこと)

御肇國天皇(はつくにしらすすめらみこと)

皇居:磯城瑞籬宮(しきのみずかきのみや)

上記で御肇國とは「初めて整った国を治める」という意味を持ち初期国家の

君主としてふさわしい呼び名である。

崇神の代になって初めて他地方にまで渡る記述が出てくる(四道将軍の派遣など)

ことから、神武から9代開化天皇までは畿内にしか力の及ばなかったヤマト王権が、

崇神の代になって初めて全国規模の政権になったと考える説もある。

崇神天皇の皇居跡は現在の志貴御県坐神社の場所とされており過去にブログを

書いていますのでリンクしておきます。

第10代崇神天皇の磯城瑞籬宮跡 現在志貴御県坐神社 訪問記 on 2013-7-20

本殿

上の2枚の写真は本殿

中座は天照国照日子火明命 右座は石凝姥命 左座は石凝姥命

本殿は桁行7.55m、梁行1.64mで、東面した5間社流造である。

本殿3社と2つの合間から成る。江戸時代中期頃の建築と考えられるそうです。

拝殿

現地説明板

毎年2月下旬に御田植祭が行われる。お田植舞、豊年舞、牛使いが行われ、

近隣の氏子でにぎわう。牛使いが乱暴にすると慈雨に恵まれるという。

関連ブログ:

明日香村 飛鳥坐神社の「おんだ祭」観覧記 on 2017-2-5

三神二獣鏡&鏡石

上の写真は鏡の製造業者から奉納の手水石

鏡石とは直接関係ありませんがここに掲載しました。

鏡石は江戸時代に前の鏡池より出土したもので古代の「鏡」制作時、近辺の鏡作郷よりの

粗鏡の仕上げ、即ち鏡面の研磨工程時に使用された用具かと推察される。

鏡境面を「鏡面」への研磨時この鏡石の凹面に粗鏡を固定し上方から水を流し乍ら

二上山麓より採取した金剛砂等で「平面加工」や「鏡面加工」を施した時の用具かと

考察される。 文:堀内 篤夫

鏡作坐若宮神社

上の写真の奥が鏡作坐若宮神社

正面鳥居

上の写真は正面の鳥居 拝殿に通ずる参道があります。

上の写真は正面の鳥居の脇にある「懸社 鏡作坐天照御魂神社」と書かれた石碑

境内社

上の写真は境内社の一部(鍵取神社、笛吹神社)

詳しいサイトへのリンク:

http://blog.livedoor.jp/shin1944m/archives/cat_433378.html

http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/kindex2.php?J_ID=22807

http://www.genbu.net/data/yamato/kagami1_title.htm

https://narayado.info/nara/kagamitsukuri.html

http://www.y-tohara.com/kagami-amateru.html