1997年7月14日、天理市教育委員会は天理市中山町の3世紀末~4世紀初頭の前方後円墳

東殿塚古墳で舳先に鳥が止まった船の線刻画が見つかったと発表しました。

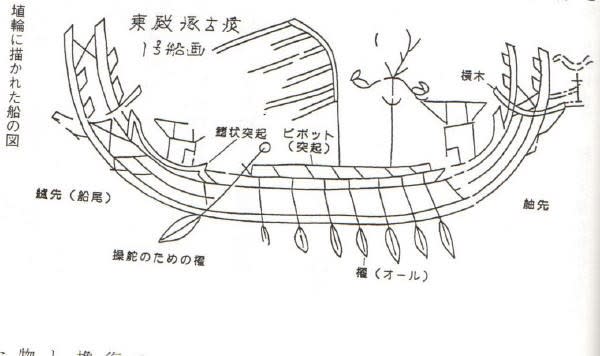

線刻画は鰭付き円筒埴輪に描かれています。1号から3号まで3つの船画があります。

上の写真は東殿塚古墳1号船画です。

この船画が描かれた背景について考察していきたいと思います。

東殿塚古墳の発掘調査を担当した天理市教育委員会技師の青木勘時さんは次のように

語っておられます。

「壮大な船画を描いた埴輪を墓前に樹立させてしまうほどの被葬者は、まさに大王としての

威厳をもった人物と思う。古墳祭祀のスタイルを確立しようとした東殿塚古墳の造営の

思想的背景に、海の向こうのあの世に渡るという葬送観があったことを示している。」

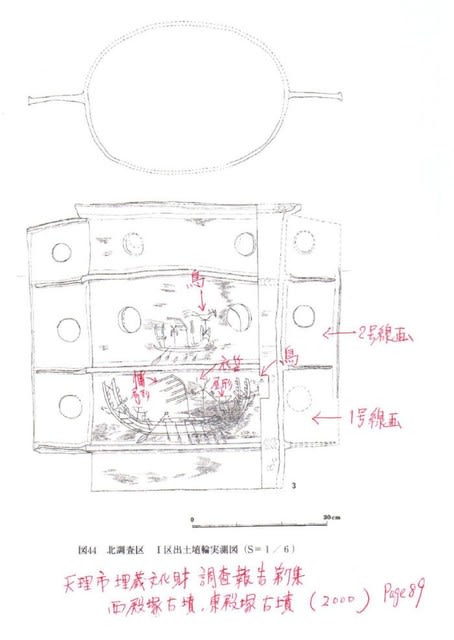

上の写真は東殿塚古墳の1号船画と2号船画

上の写真は東殿塚古墳の1号船画と2号船画の実物 撮影:2019-11-30

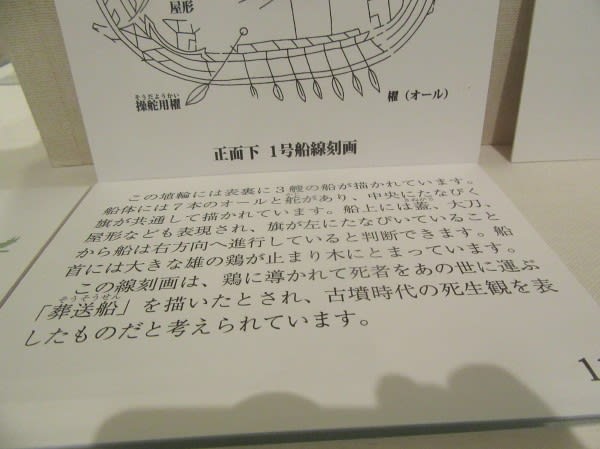

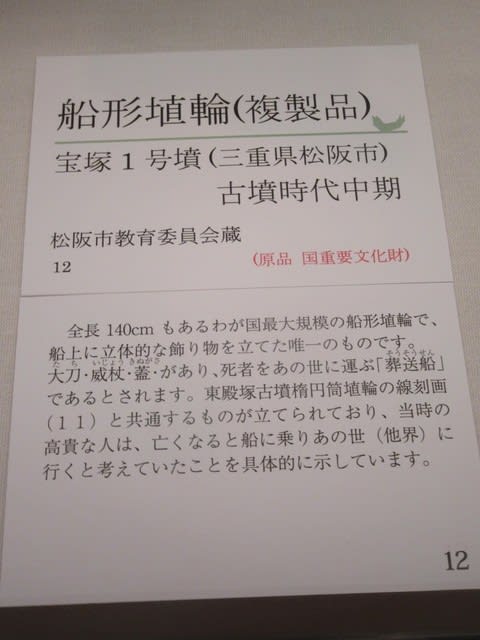

兵庫県立考古博物館の展示

上の写真は兵庫県立考古博物館の展示の説明パネル 撮影:2019-11-30

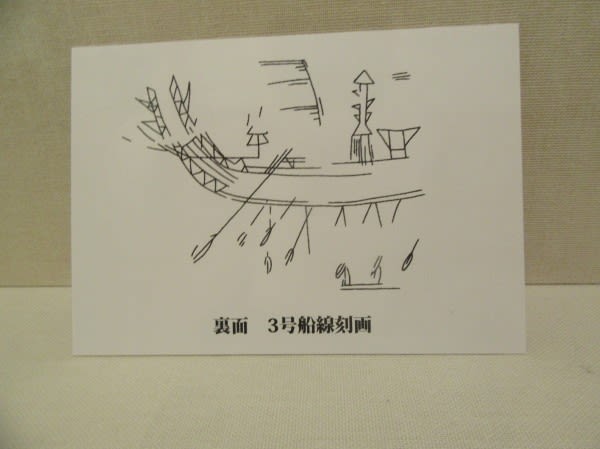

上の写真は東殿塚古墳 裏面 3号船線刻画の展示 撮影:2019-11-30

3号船画は裏側に描かれています。

3号船画は参照サイトの1)でも確認できます。

出典:天理市埋蔵文化財調査報告 第7集 西殿塚古墳.東殿塚古墳(2000)Page89

船に乗り他界へ向かう人物までは描かれていないが高貴な人物にのみ使用された衣笠が

船上に描かれています。

舳先に近い大きな屋形には船の主人公(被葬者)が入り、船尾側の小さな屋形には魏志倭人伝

に書かれている持衰(じさい)が入っていたものと推察されます。

持衰は航海中衣服は汚れたまま、髪や髭の手入れは許されず、ノミ・シラミをとることも

ままならず、肉は食べられず女性もダメというタブーを守らせる人のことで、航海が無事に

終われば、大事にまつりあげられるが、そうでない場合は殺されてしまいます。

舳先には鶏がとまって被葬者の水先. 案内役をつとめています。

船は波除板なみよけいた(竪板)を取り付けた外洋を航行できる準構造船である。

当時、田原本町の唐古・鍵遺跡あたりまでは大阪湾から大和川でこのような大型船が

入港していたと考えられます。

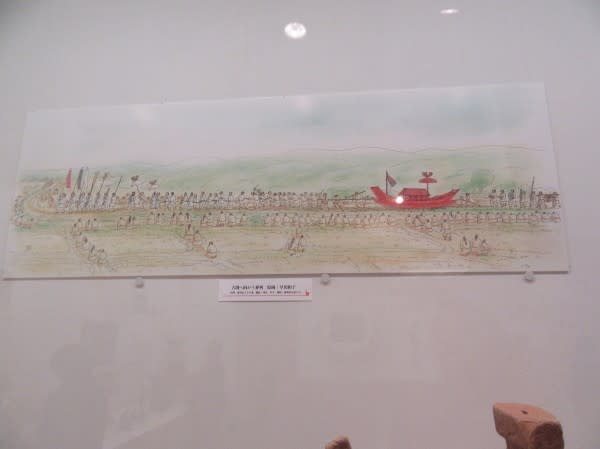

船と葬送に関する遺物には上述の埴輪船画(天理市・東殿塚古墳)の他に次のようなものがあります。

船形木棺(埼玉さきたま稲荷山古墳・静岡県若王子古墳群・千葉県大寺山洞穴など)

船形埴輪(三重県宝塚一号墳、兵庫県池田古墳など)

上の3枚の写真は兵庫県立考古博物館の展示の宝塚1号墳の船形埴輪の展示

撮影:2019-11-30

船形屍床(熊本県石貫穴観音横穴群など)

船の古墳壁画(福岡県五郎山古墳・珍敷塚(めずらしづか)古墳・鳥船塚古墳など)

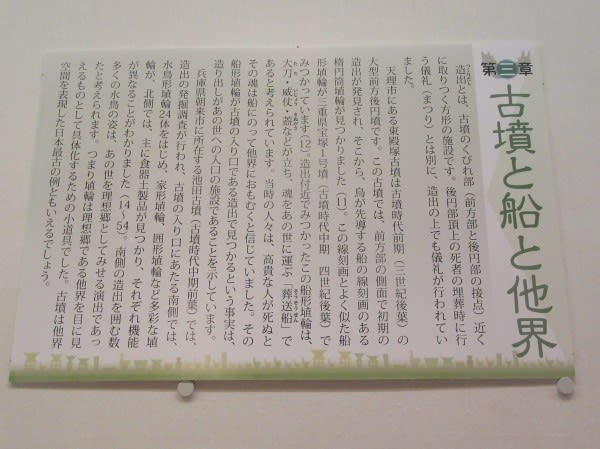

上の2枚の写真は兵庫県立考古博物館の展示「古墳と船と他界」

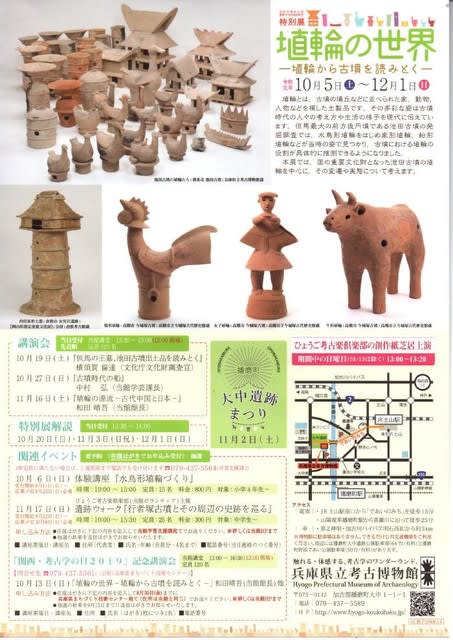

上の2枚の写真は兵庫県立考古博物館の特別展示「埴輪の世界」のリーフレット

参照サイト:

1) https://74589594.at.webry.info/201010/article_3.html

2) 天理市埋蔵文化財調査報告 第7集 西殿塚古墳.東殿塚古墳(2000)PDFファイル

3) https://www.city.matsusaka.mie.jp/uploaded/attachment/13645.pdf

4) http://www.hyogo-koukohaku.jp/publication/remains/5tpuaj0000003t9i-att/5tpuaj0000003t9q.pdf

5) 春成秀爾 著 国立歴史民俗博物館研究報告 第80集 1999年3月 埴輪の絵 PDFファイル