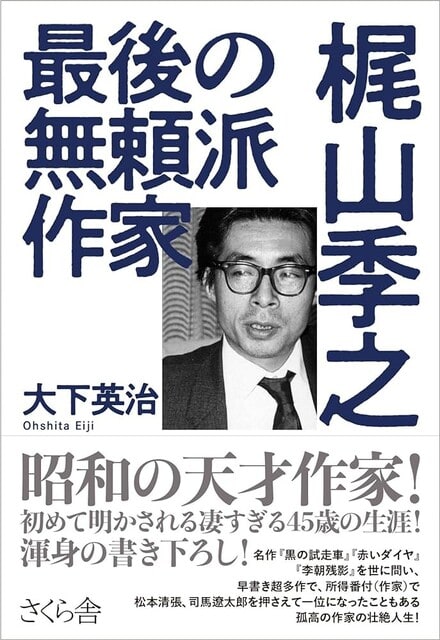

梶山の名前を知っているのはわたしの世代が下限だろうか。45才で亡くなったのが1975年なので、わたしの年齢ですら彼の作品にふれる機会はなかった。まあ、梶山を読んでいる中高生ってのも怖い。

創刊したばかりの週刊文春にトップ屋として所属し、数々のスクープで売り上げに貢献。「黒の試走車」「赤いダイヤ」などの経済小説で名をあげ、後年はひたすらに書きまくり、月に千枚以上も書いていたとか。おかげで文壇の高額所得番付でトップに君臨した。なにしろ彼の作品はよく売れたらしい。

同時に私生活も破天荒で、朝から飲み始め、夜は必ず愛人にまかせていた銀座のバーに“出勤”。それからも延々と飲み続ける。愛人の数も明らかにされていないが、大下は二人だけは書いてもいいとされたようだ。実際にはもっともっと色々とあったようだが、奥さんの生前はさすがに出版できなかったとか。

若いころから結核に悩み続け、しかし死因はやはり肝臓。

これだけ売れた作家だったのに、文学賞とは無縁。そのことに屈託もかかえていたようだ。

現在の作家だと、ほぼ月刊である中山七里に驚いていたが、梶山はそのはるか上をゆく執筆量。しかもほとんど直しもなく編集者に手渡されている。まさしくプロ、まさしく無頼派、というより破滅型。この評伝によって、彼の再評価がすすむことも十分に考えられる。現在もなお、たくさんの作品が現役であることがその証左だろう。

そしてこの評伝を読みながら、わたしの酒量なんかまだまだ甘い、上には上がいると感服。というか安心してしまったわたしはやはりどうかしている。