2001年7月1日付の、清原ファンの悲痛な叫びです(笑)。

2001年7月1日付の、清原ファンの悲痛な叫びです(笑)。

今どうしてるんだあいつは。

「おとうさん、野球の選手でだれが好き?」私の影響ですっかり巨人びいきになった息子がきいてくる。

「うーん、清原かなあ」

「キヨハラぁ?どうして?」息子は松井ファンだ。

「えーと…」どうしてって…

…1985年8月14日。第67回夏の甲子園7日目第2試合。山形県人にとって悪夢のような事態が起こっていた。当時は学校もまだ閉庁方式をとっておらず、私は出勤していたためリアルタイムでその試合を見ることはなかったが(職員室で甲子園を見ることが常態となっている職場も多いらしいが、どうも私はそのことに馴染めないでいた……他のことには全くいいかげんなくせに)、うちに帰ってそのスコアに目を疑った。

PL学園29-7東海大山形

ななななんだこりゃあ!?

この試合をテレビで見ていた連中は、今でも「まいったっけなー、あれは。」と飲み屋で話してくれる。この試合の凄さを数字で追うと、

・毎回得点

・チーム最多得点 29

・チーム最多安打 29

・ 両軍最多安打 41

・ 個人最多安打 6(笹岡)

これらは今でも大会記録だ。

でも、飲み屋で話す連中は、必ず一言付け加えるのを忘れない。「でもやー、あんどぎのPLがら7点も取たんぜー。」

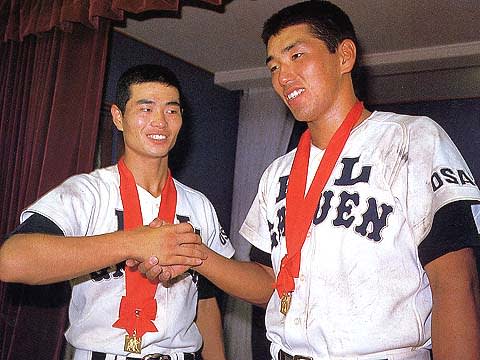

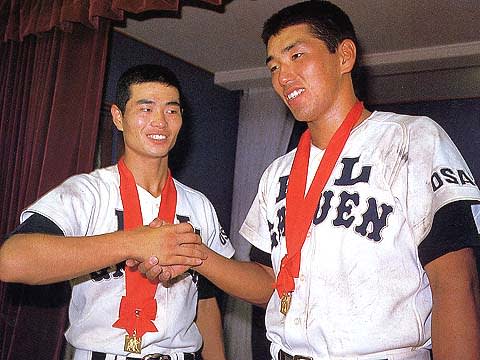

あのときのPL学園。いうまでもなく、投手桑田、四番清原を擁した高校野球史上最強のチーム。関西人が「阪神とやったら勝つかもしれへん」と半分本気で語ったチームである。もっとも、この年、ペナントレースと日本シリーズを制したのはその阪神タイガースだったのだが。

まあ、7点取ったと言っても、最後の1イニングを投げたのは桑田を引っ込めて出てきた清原で、PLのサービスだったわけ。清原のピッチング、見たかったなあ。にしてもこの大敗、県議会で問題になるほどの大事件で、東海のピッチャーが肩を壊していたことを差し引いても、山形県人にKK(桑田・清原)恐るべし、との強力なインパクトを与えてくれたのだった。

そして例のドラフト騒ぎになる。桑田の巨人入団を日本テレビではニュース速報まで流したのを憶えているが、清原の涙は巨人を国民の敵にするに十分だった。あの時の巨人の監督は言っとくけど王だからな。ただ、みんな忘れたふりをしているが、あの時巨人が清原を獲れたのに桑田にした、というのはあたっていない。結局くじ引きになることは目に見えていた清原よりも、お得意の密約(あったに決まっている)で将来のエースを掠め取った、こんなところだろう。臆病な王のやりそうなことだ。

そして例のドラフト騒ぎになる。桑田の巨人入団を日本テレビではニュース速報まで流したのを憶えているが、清原の涙は巨人を国民の敵にするに十分だった。あの時の巨人の監督は言っとくけど王だからな。ただ、みんな忘れたふりをしているが、あの時巨人が清原を獲れたのに桑田にした、というのはあたっていない。結局くじ引きになることは目に見えていた清原よりも、お得意の密約(あったに決まっている)で将来のエースを掠め取った、こんなところだろう。臆病な王のやりそうなことだ。

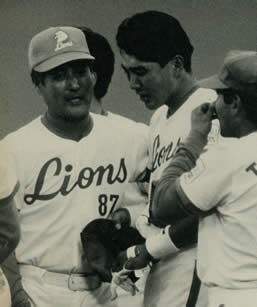

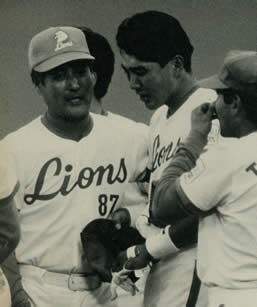

そして清原の西武時代。四番バッターとしての英才教育を森から受けた彼が、今にいたるも一つもタイトルを取っていないのは不思議だけれど、オールスターや日本シリーズになると無類の強さを発揮するあたり、目立ちたがりの本性が出ていて私はむしろ好きだ。そして例の1987年の日本シリーズ、巨人を倒して日本一になる第6戦の最終回、二死ランナーなしとはいえ、インプレー中に泣きはじめてしまうという彼の激情は、巨人ファンである私にもグッとくるものがあった。(あれを私は、百姓仕事をしながらラジオで聴いていたのだった。アナウンサーが、『おや?辻が清原のところへ向かいました。どうしたんでしょう?』と不思議がっていたのをよく憶えている)

こんなドラマをかかえた男が、巨人に来たのである。移籍した年に桑田と並んでお立ち台に立った彼の姿にはめちゃめちゃに感動した。

この、背景にドラマを感じさせる、という特質は、プロ選手として最大の財産だ。“記録よりも記憶に残る”ことがやっと認知されはじめた日本球界(これは、タイトルのために敬遠だの先発を外すだのを繰り返す悪弊への皮肉)だが、これ(ドラマ)なしには、メジャーという最大級のドラマに翻弄されつづけるだけだろう。松井秀喜を語るときに、甲子園での連続敬遠を外せないように、何らかのドラマ性をまとわせた選手は球界の宝なのだ。劇空間、とはよく名付けた。ただ気になるのは、その巨人戦の視聴率低迷が叫ばれているけれど、それ以前に、阪神大震災以来(だと思う)、どうも甲子園に誰も思い入れを抱かなくなったと思わないだろうか。本当なら準決勝で大逆転し、決勝で(!!)ノーヒットノーランをやってのけるという奇跡のドラマを生んだ松坂大輔のことなど、実はもっともっと騒がれていいはずだったのに。

あ、話がそれた。清原のことだった。

韓国から、大阪経由で転入してきた応援団出身のそれはこわぁい高校時代の先輩が、お兄さんと一緒に酒田で焼肉屋を開いていた。中学時代には日本語も話せなかったこの強面の旦那が、2年間ダブっただけで酒田のいわゆる進学校に転入してきた陰には相当の苦労があっただろう(だから他の先輩たちも年長の彼には怖れを抱いているようだった)。私がその高校に入学した当時、グランドへ新入生全員が引っぱり出されて応援歌練習をやらされていた昼休み、団の“顔”として睨みをきかせていたその旦那は、新入生の間を無言で歩いていたのだが、私の前で立ち止まり「お前、前へ出ろ」と命じたのだった。歌がお上手だからではもちろんない。態度が悪い、ということだった。同様に前に出された5人ほどの同級生とともに、「歌え」との彼の命令のおかげで、応援歌を情けないほどの絶叫調で歌わされた、それほどの怖い先輩だったのだが、その店で同級生と飲んでいる時、清原のことが話題になった。

韓国から、大阪経由で転入してきた応援団出身のそれはこわぁい高校時代の先輩が、お兄さんと一緒に酒田で焼肉屋を開いていた。中学時代には日本語も話せなかったこの強面の旦那が、2年間ダブっただけで酒田のいわゆる進学校に転入してきた陰には相当の苦労があっただろう(だから他の先輩たちも年長の彼には怖れを抱いているようだった)。私がその高校に入学した当時、グランドへ新入生全員が引っぱり出されて応援歌練習をやらされていた昼休み、団の“顔”として睨みをきかせていたその旦那は、新入生の間を無言で歩いていたのだが、私の前で立ち止まり「お前、前へ出ろ」と命じたのだった。歌がお上手だからではもちろんない。態度が悪い、ということだった。同様に前に出された5人ほどの同級生とともに、「歌え」との彼の命令のおかげで、応援歌を情けないほどの絶叫調で歌わされた、それほどの怖い先輩だったのだが、その店で同級生と飲んでいる時、清原のことが話題になった。

※なんでまたそんな怖い先輩の店で飲むんだ、と思うでしょう。実は私の友人たちは全てその先輩に心服しており、焼肉は連中と飲む時はそこでしか食べさせてもらえないのである。おまけにその人は、去年うちの学区に独立して店を開いており、それは美味しいタン塩をサービスしてくれたりするのだ。やさしい笑顔がかえって怖かったりする。

「清原が、朝鮮系だって知ってるか?」先輩がいきなり持ち出す。

「え?そうなんですか?」

「あの強さはな、チョーセンだからだよ。」誇らしげに彼は言う。

彼ら在日にとって、清原は一種、民族のシンボルになっているのだった。その時点で、私にとって清原にもう一つのドラマが加わったのだ。もっとも、先輩兄弟は複雑な家族関係のせいで総連系(北)と民団系(南)に分かれた反目があるらしく、店を手伝っていた彼らのお母さんも加え、客を忘れた壮絶な怒鳴り合いが始まってしまい、それ以上清原の話題が深まることはなかったのだが。

先日の横浜戦を観ていただけただろうか。レフトスタンドに叩き込んだ清原のホームランを、横浜ファンがグラウンドに投げ返し、それを二三塁間で拾ったランナー清原が、そのボールを一塁側スタンドに投げ入れたシーンを。あんなことは、野球の神に寵愛されたスターにしか起こり得ないことだし、清原が、間違いなく神に愛された男であることを証明して見せた瞬間だ。

今年再びFA権を取得する清原だが、巨人に残るにしろ去るにしろ、私はファンとして変わらずに応援し続けるだろう。どんな未来が待つにしろ、全てのドラマを勲章として身につけてゆく、この稀代のスーパースターを。

↑今でも愛しているんだよマジで。ホントよ。

全米公開から1年以上も待たされて「スター・ウォーズ」が公開された時、一番驚いたのは、ハリソン・フォード扮するハン・ソロの宇宙船が“汚れていた”こと。

全米公開から1年以上も待たされて「スター・ウォーズ」が公開された時、一番驚いたのは、ハリソン・フォード扮するハン・ソロの宇宙船が“汚れていた”こと。 ところが「エイリアン」のノストロモ号はその先を行った。

ところが「エイリアン」のノストロモ号はその先を行った。 今回も和田誠と三谷幸喜の「それはまた別の話」を参考にすると、そのアッシュがリプリーを襲うときに使ったエロ本が、なんと【平凡パンチ】だったって、気づいてました?

今回も和田誠と三谷幸喜の「それはまた別の話」を参考にすると、そのアッシュがリプリーを襲うときに使ったエロ本が、なんと【平凡パンチ】だったって、気づいてました?

ジョン・マクティアナン監督 ブルース・ウィリス主演 89’年度キネ旬ベストテン第1位

ジョン・マクティアナン監督 ブルース・ウィリス主演 89’年度キネ旬ベストテン第1位

今はブルーレイとHD-DVDの間でもめているけれど、考えてみればDVDだって同じような経緯をたどったのだ。で、その前はVHSとβ。

今はブルーレイとHD-DVDの間でもめているけれど、考えてみればDVDだって同じような経緯をたどったのだ。で、その前はVHSとβ。 ベータ組学級委員だったSONYに問題があったとすれば、ユーザーにとってビデオとはまず映画を再生するものだ、との発想に一歩出遅れ(このへん技術屋だよなあ)、基本規格を

ベータ組学級委員だったSONYに問題があったとすれば、ユーザーにとってビデオとはまず映画を再生するものだ、との発想に一歩出遅れ(このへん技術屋だよなあ)、基本規格を 結果、ベータ保有者にとってビデオレンタルとはまことに淋しい世界となってしまった。βマークが貼付された、ほんのわずかなタイトルから選択して借りていくのは屈辱そのもの。独身時代にはベータhi-fiだのハイバンド・ベータだのと新機種が出るたびに買っていた“

結果、ベータ保有者にとってビデオレンタルとはまことに淋しい世界となってしまった。βマークが貼付された、ほんのわずかなタイトルから選択して借りていくのは屈辱そのもの。独身時代にはベータhi-fiだのハイバンド・ベータだのと新機種が出るたびに買っていた“ マイクロソフトがXboxなるゲーム機で殴り込んでこようが、結局勝負はソフトが左右するのであり、正直にいえば次の

マイクロソフトがXboxなるゲーム機で殴り込んでこようが、結局勝負はソフトが左右するのであり、正直にいえば次の 2001年7月1日付の、清原ファンの悲痛な叫びです(笑)。

2001年7月1日付の、清原ファンの悲痛な叫びです(笑)。 そして例のドラフト騒ぎになる。桑田の巨人入団を日本テレビではニュース速報まで流したのを憶えているが、

そして例のドラフト騒ぎになる。桑田の巨人入団を日本テレビではニュース速報まで流したのを憶えているが、 韓国から、大阪経由で転入してきた応援団出身のそれはこわぁい高校時代の先輩が、お兄さんと一緒に酒田で焼肉屋を開いていた。中学時代には日本語も話せなかったこの強面の旦那が、2年間ダブっただけで酒田のいわゆる進学校に転入してきた陰には相当の苦労があっただろう(だから他の先輩たちも年長の彼には怖れを抱いているようだった)。私がその高校に入学した当時、グランドへ新入生全員が引っぱり出されて応援歌練習をやらされていた昼休み、団の“顔”として睨みをきかせていたその旦那は、新入生の間を無言で歩いていたのだが、私の前で立ち止まり「

韓国から、大阪経由で転入してきた応援団出身のそれはこわぁい高校時代の先輩が、お兄さんと一緒に酒田で焼肉屋を開いていた。中学時代には日本語も話せなかったこの強面の旦那が、2年間ダブっただけで酒田のいわゆる進学校に転入してきた陰には相当の苦労があっただろう(だから他の先輩たちも年長の彼には怖れを抱いているようだった)。私がその高校に入学した当時、グランドへ新入生全員が引っぱり出されて応援歌練習をやらされていた昼休み、団の“顔”として睨みをきかせていたその旦那は、新入生の間を無言で歩いていたのだが、私の前で立ち止まり「 (2001年)8月11日、ついに庄内にもシネマコンプレックス(複合上映施設、だっけか)が開館した。売場面積東北最大級(級、があやしい)を誇るジャスコグループのフラッグシップ、イオン三川ショッピングセンター2階の「aeoncinema(

(2001年)8月11日、ついに庄内にもシネマコンプレックス(複合上映施設、だっけか)が開館した。売場面積東北最大級(級、があやしい)を誇るジャスコグループのフラッグシップ、イオン三川ショッピングセンター2階の「aeoncinema( でもまあ、今年は史上空前の夏興行。どんな映画もそこそこに客は入ったわけなので、とりあえず映画産業は息をついているのだろう。しかしこんなことはそうは続くわけないし、シネコンのもう一つの側面“ヒットする映画はどんどん大きなスクリーンで高回転させて動員が加速し、当たらない映画はどんどん片隅に追いやる”が助長する

でもまあ、今年は史上空前の夏興行。どんな映画もそこそこに客は入ったわけなので、とりあえず映画産業は息をついているのだろう。しかしこんなことはそうは続くわけないし、シネコンのもう一つの側面“ヒットする映画はどんどん大きなスクリーンで高回転させて動員が加速し、当たらない映画はどんどん片隅に追いやる”が助長する おまけに、私はこのときエライ恥をかいている。

おまけに、私はこのときエライ恥をかいている。 AN INCONVENIENT TRUTH(’06 米)

AN INCONVENIENT TRUTH(’06 米) 金持ちのお坊ちゃんが道楽でお題目を唱えているだけさ、と否定する人も多かろう。でも、温暖化は富裕層よりもアジア、アフリカの貧困層を直撃する課題であることもみごとにゴアは説明してみせる。なにより感服したのは『現状に絶望すると、人間は努力をしなくなる』ので、やたらにポジティブに「どんな困難もわれわれアメリカ人はのりこえて来たではないか」とあおる政治家としての姿勢だ。原子力発電に全然ふれないあたりもうまい(笑)。偽善だ、と切りすてることはたやすいが(こんなに批判されやすい主張も珍しい)、デマゴーグと非難されることをおそれずに突っ走るゴアは、確かに

金持ちのお坊ちゃんが道楽でお題目を唱えているだけさ、と否定する人も多かろう。でも、温暖化は富裕層よりもアジア、アフリカの貧困層を直撃する課題であることもみごとにゴアは説明してみせる。なにより感服したのは『現状に絶望すると、人間は努力をしなくなる』ので、やたらにポジティブに「どんな困難もわれわれアメリカ人はのりこえて来たではないか」とあおる政治家としての姿勢だ。原子力発電に全然ふれないあたりもうまい(笑)。偽善だ、と切りすてることはたやすいが(こんなに批判されやすい主張も珍しい)、デマゴーグと非難されることをおそれずに突っ走るゴアは、確かに (前号より続く)

(前号より続く) 「みんなでいっしょに行動する」ことは、検討されることもなく、いいものだとする自明性に守られている。集団行動に価値を置く

「みんなでいっしょに行動する」ことは、検討されることもなく、いいものだとする自明性に守られている。集団行動に価値を置く まあ子ども映画の何が強みかというと、

まあ子ども映画の何が強みかというと、 さて、同時多発テロが起こった2001年9月11日。以降わたしのメルマガもそっち方面に集中する。今回は地元ネタもからめて……

さて、同時多発テロが起こった2001年9月11日。以降わたしのメルマガもそっち方面に集中する。今回は地元ネタもからめて…… ……それが今ではスガの新作はオリコン初登場1位。「夜空ノムコウ」のセルフカバーは効いたなあ、というような話をしたくて昔の部報を持ち出したのではない。今回はこの“校長の娘”の方のお話。この娘、なんと「双頭の鷲」「傭兵ピエール」の著者にして「王妃の離婚」で直木賞を受賞した鶴岡市在住の作家

……それが今ではスガの新作はオリコン初登場1位。「夜空ノムコウ」のセルフカバーは効いたなあ、というような話をしたくて昔の部報を持ち出したのではない。今回はこの“校長の娘”の方のお話。この娘、なんと「双頭の鷲」「傭兵ピエール」の著者にして「王妃の離婚」で直木賞を受賞した鶴岡市在住の作家 1948年、もう20世紀も中盤だというのに、紀元前の

1948年、もう20世紀も中盤だというのに、紀元前の いずれにせよ、日本人には関係ない。あげくの戦争に荷担して、欧米人の後始末をしてやる義理もない。日本の旗が見えないと笑いたいなら連中には笑わせておけばよい。本当に馬鹿にされるべきは、自分で自分の尻も拭けない輩だからである。それでも他人の尻拭いをしたければ、その前に日本人は自分の歴史に、きちんと責任を取るべきだろう。かつて迷惑をかけたアジア諸国に、今度こそ尻ならぬ、晴れやかな顔を向けられるように。

いずれにせよ、日本人には関係ない。あげくの戦争に荷担して、欧米人の後始末をしてやる義理もない。日本の旗が見えないと笑いたいなら連中には笑わせておけばよい。本当に馬鹿にされるべきは、自分で自分の尻も拭けない輩だからである。それでも他人の尻拭いをしたければ、その前に日本人は自分の歴史に、きちんと責任を取るべきだろう。かつて迷惑をかけたアジア諸国に、今度こそ尻ならぬ、晴れやかな顔を向けられるように。 観るつもりの人はとっくの昔に観ているだろうし、観ていない人はおそらく絶対に観ないだろうから総括させてもらう。勝手な決めつけでごめん。

観るつもりの人はとっくの昔に観ているだろうし、観ていない人はおそらく絶対に観ないだろうから総括させてもらう。勝手な決めつけでごめん。 これはある程度仕方のないことだ。これがつらいというのなら、狭量な保守層のように「こんな映画を観るな」と突き放すか「こんな映画で感動するなんて今の若いモンは」と嘆じるしかない。日本人がこの覇権に異を唱えるためには、小兵なら小兵なりの文化の発信をしなければならないと思う。

これはある程度仕方のないことだ。これがつらいというのなら、狭量な保守層のように「こんな映画を観るな」と突き放すか「こんな映画で感動するなんて今の若いモンは」と嘆じるしかない。日本人がこの覇権に異を唱えるためには、小兵なら小兵なりの文化の発信をしなければならないと思う。 まして「パールハーバー」では“零戦アタック”をまるで自然災害のように描く余裕さえ見せている。中盤の四十分間の戦闘シーンで、愛国者ではないにしろ日本人の私をほとんど高揚もさせないのだから相当なものだ。ひたすらリアルで、陰惨ですらある。歴然とタイタニックを意識していることがバシバシ感じられるし。実在のコックが戦闘に参加する挿話とか……意味なかったけど。

まして「パールハーバー」では“零戦アタック”をまるで自然災害のように描く余裕さえ見せている。中盤の四十分間の戦闘シーンで、愛国者ではないにしろ日本人の私をほとんど高揚もさせないのだから相当なものだ。ひたすらリアルで、陰惨ですらある。歴然とタイタニックを意識していることがバシバシ感じられるし。実在のコックが戦闘に参加する挿話とか……意味なかったけど。 それにしても、こんな下手くそなタイタニックの二番煎じでこれ程語らせてくれるのだからハリウッドの底力は並ではない。製作者ブラッカイマーの商売の手法とその失敗を拝見させていただいただけでも金を払った甲斐はあった。若い頃なら激怒していたかもしれないが

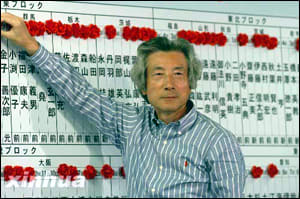

それにしても、こんな下手くそなタイタニックの二番煎じでこれ程語らせてくれるのだからハリウッドの底力は並ではない。製作者ブラッカイマーの商売の手法とその失敗を拝見させていただいただけでも金を払った甲斐はあった。若い頃なら激怒していたかもしれないが 加藤政局に続いて四十男の居酒屋政治談義。2001年5月1日にわたしはこんなことを考えていたわけ。今でも同じ部分もあり、もちろん違う部分もある。はっきり言えば、小泉純一郎の影響は予想をはるかに超えて大きかった。もちろん、悪い意味で(T_T)

加藤政局に続いて四十男の居酒屋政治談義。2001年5月1日にわたしはこんなことを考えていたわけ。今でも同じ部分もあり、もちろん違う部分もある。はっきり言えば、小泉純一郎の影響は予想をはるかに超えて大きかった。もちろん、悪い意味で(T_T) それにしても退陣してからも出てくる出てくる森への悪口雑言。アメリカ政府筋からは「この1年、日本の低レベルな対応が……」と平気で切り捨てられるし、新聞の総括は「(小渕のように)

それにしても退陣してからも出てくる出てくる森への悪口雑言。アメリカ政府筋からは「この1年、日本の低レベルな対応が……」と平気で切り捨てられるし、新聞の総括は「(小渕のように) マスコミが騒ぐほどに、彼らが覚醒してしまったはずがない。あえて甘く見るが、ひたすら彼らはウンザリしてしまっただけだ。

マスコミが騒ぐほどに、彼らが覚醒してしまったはずがない。あえて甘く見るが、ひたすら彼らはウンザリしてしまっただけだ。 誤解されると困るのだが、日本のことを考えたとき、少なくとも今は小泉が最良の選択なのかもしれない。前任者に国民が辟易していて、民主党は鳩山がトップのうちは怖くない、こんな機会にでもなければ、竹中平蔵や田中真紀子が入閣できるはずもなかったし(この二人を私はまったく評価していないが)。でもなあ、いきなり憲法改正だの自衛隊に失礼だのとの発言を小泉がしているのを聞くと、後ろにサメ頭野郎や

誤解されると困るのだが、日本のことを考えたとき、少なくとも今は小泉が最良の選択なのかもしれない。前任者に国民が辟易していて、民主党は鳩山がトップのうちは怖くない、こんな機会にでもなければ、竹中平蔵や田中真紀子が入閣できるはずもなかったし(この二人を私はまったく評価していないが)。でもなあ、いきなり憲法改正だの自衛隊に失礼だのとの発言を小泉がしているのを聞くと、後ろにサメ頭野郎や