5月4日

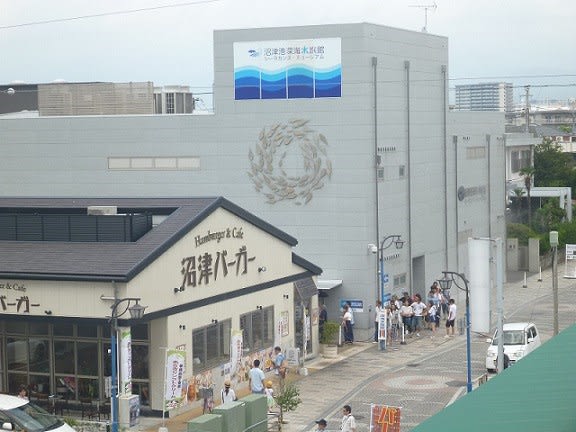

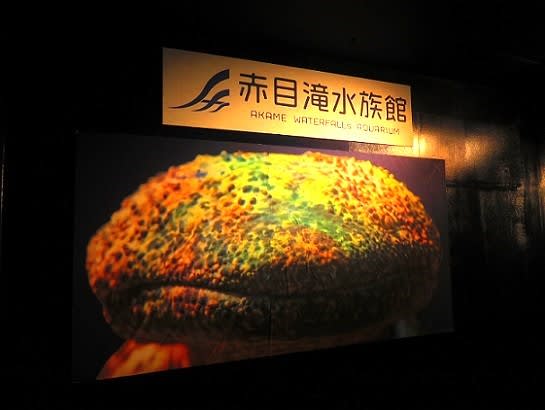

三重県名張市の景勝地、赤目四十八滝の登山道入り口にあった日本サンショウウオセンターがリニューアルされ、4月20日に赤目滝水族館として生まれ変わりました。

元々、オオサンショウウオやサンショウウオの仲間に特化した展示施設でしたが、施設の老朽化や集客数の落ち込みにより、水族館プロデューサーの中村元さん(元 鳥羽水族館副館長)の助言のもと、サンショウウオだけでじゃない水族施設となりました。

赤目渓谷にも生息しているオオサンショウウオ

最近は京都水族館がオオサンショウウオを目玉の展示に据えているから、こんな小さな水族施設がサンショウウオだけに特化してても太刀打ちできないというのもリニューアルのきっかけとなったようです・・・。

過去記事<思い出の京都水族館1(2012年)>

過去記事<思い出の京都水族館2(2012年)>

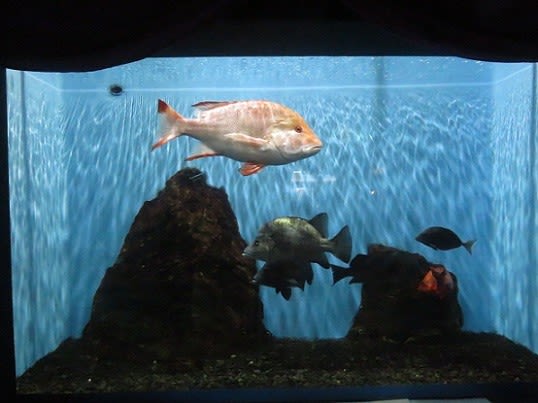

東南アジアに生息するビカーラウナギは、お腹を上にしてひっくり返って寝る習性があるそうです。。

タウナギがいました。

昔、奈良の河川で採取したタウナギの稚魚を数年間育ててました。人にも良く慣れ、餌喰いも良いお魚でしたが、残念なことに水槽から飛び出して死んでしまい、あの時はかなりショックを受けました

ナガレヒキガエルは北陸地方から紀伊半島の渓流域に生息する日本固有種のカエルです。

リニューアルした赤目滝水族館は規模は小さくて、正直期待していたほどではありませんでしたが、アカメやナガレヒキガエルが見れたのは面白かったですね。

サンショウウオの手水鉢(笑)

中村元さんは、この水族館のコンセプトは『赤目四十八滝の自然と繫がる水族館』とし、この施設だけでなく、赤目の渓谷と川や滝のすべてが水族館の展示物であり、日本唯一の巨大水族館と言えると話されているそうです。

それでは、赤目滝水族館を出て、11年ぶりに赤目の渓谷を少しだけ散策してみます

過去記事<リニューアル 赤目滝水族館(1)>

よろしければ、応援クリックお願いします!

(笑)

(笑)

(笑)

(笑)

(爆)

(爆)