先日着用のグレーの単衣紬、納めようと畳んでいたら、襟に汚れが!

この紬二回しか着用していないのに、なぜだと思いながら、これはイカンと汚れを取ることにしました。

とにかく、襟汚れを取りたい。

本当はベンジンとかリグロインなどを使えばいいのでしょうが、あいにく、持っていません。

薬局にもなかなか売っていないようで、ネットで買うしかない。

せっかちな紫苑のことです。すぐに取りたいと、汚れの個所に例の「奇跡の洗剤?オブリージュ」を少しかけて、しばらく置いておきました。

いい紬だからエマールより高級な洗剤を使ったのよ。

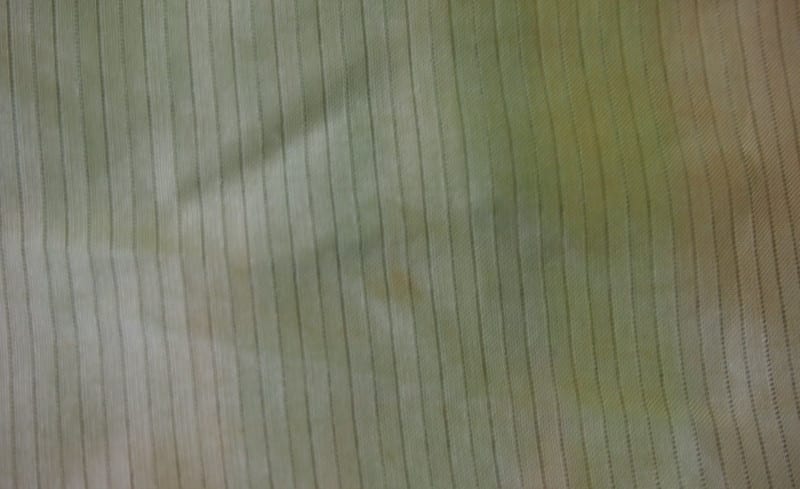

結構な汚れ。いつ着いたのかしら。

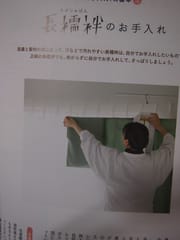

上が汚れ。下がオブリージュをかけて、その部分だけを水につけた写真。

でも、これでは水に浸かっていない部分に水染みができるのではないかと心配になって、それじゃあ、もう全体を水染みにしてしまおう、ということで全部を水に浸けて洗うことにしました。

お気に入りの一枚、まだ新しいので少し心配です。

サイズも測っておきました。

身丈158センチ

裄 65センチです。

やはり襟の汚れの部分にオブリージュを多めにかけておきます。

そのまま10分から15分浸しておくとありますので、待つことしばし。

あとは通常の洗いと同じように押し洗い。

いつもより丁寧に。

ゆすぎは二回して(そんなに洗剤使っていないけど)、30秒くらい脱水しました。

その時点でサイズを測ると、おお、縮んでいます(汗)

身丈4センチ

裄は1センチくらいかな。

縦方向の縮みが大きい。

懸念の衿汚れは、襟全体が湿っているので、取れているのか、いないのかわかりません。

ああ、これはダメだ。もったいないことをした~~と思いつつ、とにかくそのままアイロンをかけていきました。

紬(きもの)を洗ったときの大きなポイントはアイロンかけだと思います。

伸ばすように力をいれて、一回。

裄の縮みは元通りになったのですが、丈は背中心など縫った個所がシワになっているので、2センチくらいしか戻りません(汗)

あ-あ。

ざっとアイロンをかけて半乾きになったので、しばし休憩。

お茶でも飲みましょうか。

カフェオーレだよ。

しばらく休んだら、後半戦に入ります。

今度は和裁のキセをかける要領で、背中心や脇などを、後ろからしっかり押しアイロンをしていきます。

おお、どんどんきれいになっていく(喜!)

サイズも元通りになりました。

襟汚れ、取れています!!

全体はこんな感じ。

前に使ったときには、効果実感できなかったのです。

これって部分汚れにも効果あるのね。

さっぱりしたけど、アイロン掛けが大変。

全部で一時間くらい格闘。

でも和裁をやっている人ならキセをアイロンでかけるやり方に少しは慣れているので楽勝?かも。

キセをかける要領でアイロンをかけていくといいのね。

今回は夢中でやったので、アイロンかけの写真撮るどころではなかったけど、次には記録として写真撮ってみます。

この紬は秋までお休み。

次はどのきもの、洗おうかな。

なぜきものを自分で洗うのかというと、きものはもっと気軽に楽しめるのではないかと思い、それを実践するためです。

きもののハードルを高くしているものを、一つ一つ検証、できればハードルを低くしていきたいと考えております。

「きものを自分で洗う」→いろいろ洗っています。

励みになります。

応援ポチ嬉しいです。