先にアップした映画「繕い裁つ人」、

喪失を表す黒の喪のシーンから

ウエディングドレスの白へ。

基調の色を黒から白へと変えることで、

主人公の気持ちを表す。

色を、非常に効果的に使っていました。

喪失の象徴としての喪のシーン。

中谷さんの喪のベール。

それとともに気になったのは、

「お見送りのシーン」での黒のベール。

志乃さんが作った洋服を着ることで敬意を、

そして哀悼の意を表すことでベールをかぶっている

わけですね。

原作にはなかったのですが、

志乃さんはカトリック、

なのですね。

調べてみると、

カトリック、喪の帽子は親族の第一礼装。

参列者はベール。

喪の際のベール、映画ではよく見て、

不謹慎ながら素敵だなと思っていたのですが、

キリスト教以外の人がかぶるのはご法度、

だそうです。

洋服の喪のシーンですごく印象に残ったのは、

故ケネディ大統領・葬儀の際の夫人。

もちろん、借り写真です。

あとで映像や雑誌などで拝見したのだと思います。

悲しみに耐えて強くあろうとしている姿が

不謹慎ながら美しい~~。

こちらは~~、

はい、「風と共に去りぬ」の有名なシーンです。

借り写真です。

笑っている~~。

まだ喪中にいるスカーレットに、

レッドは堂々とダンスを申し込み、

「まさか、受けないでしょうね」と

周りが言うのに対し、

「イエス、I WILL!!」

お年寄りが卒倒するというシーン。

いまだ哀しみを知らなかったワタクシは

皆と一緒に笑ったものです。

スカーレットも、このときには

まだ哀しみを知らない。

大好きな映画ですが、

のちの悲しみや苦しみを知ったあとの

喪のシーンのほうが、

まだ中学生だった子ども心にも

美しく感じられた。

やはり本当の悲しみは伝わるものなんですね。

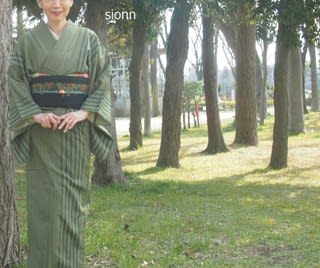

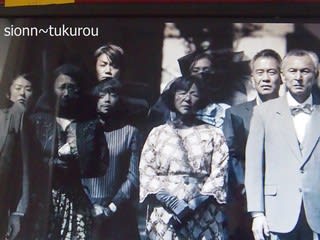

で、「喪のベール」を検索していて

気になった一枚。

皇室の方々の喪のベール。

皇室といえば神道。

なのにベール?

調べてみました。

明治時代、日本が列強諸国とあい並び

対等につきあうために

西洋式を取り入れた。

「鹿鳴館外交」なども、ですね。

そのため「オモテ」が洋式で、

「ウラ」が和式。

逆ではないのですね。

その伝統が今も続き、

歌会始のような儀式の際には洋式、

なのだそうです。

そうなんだ、なるほど。

というわけで、

紫苑の疑問にお付き合いいただき

ありがとうございました。

いつも応援ポチ

ありがとうございます。

励みになっております。