(画像はクリックされましたら拡大します。)

某少女雑誌におけるシリーズで、過去に少女達の間に

小さな妖精ブームがあったものの、反対にこの「妖精

シリーズ」の終盤当たりに若干登場した「天使シリーズ」の

方は殆ど注目されないまま終わってしまったように

記憶しています。

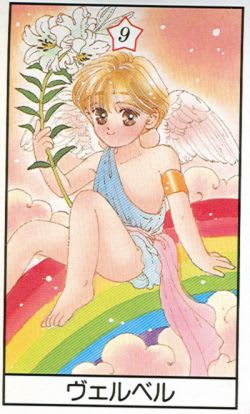

画像の方は、その中の小天使の一人、「ヴェルベル」のカードです。

この天使シリーズの中で、「小天使」は一般の天使を大人と

すると、丁度「子供」に相当する存在と説明されています。

このシリーズの中で、(小)天使について説明されています。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"てんし"という漢字は「天の使い」と書くでしょう?

その字の通り、天にいる神様の心を伝えたり、人間のお願い事を

神様に伝えたりという、お使いの役目についたのです。

人間は神様を直接見る事は出来ません。

恐れのあまりに死んでしまうからです。

だから、神様との間を取り持ってくれる存在がどうしても必要なのでした。

小天使達は、私達の精神面や生活面で、事細かに見守っています。

彼らは目には見えにくいでしょう。

でも、あなたが何かに頑張っている時は、必ずそばで応援して

いてくれます。

小天使達は頑張る人が大好きなんですもの。

カードに登場するのは、女の子ととても相性のいい小天使ばかり。

小天使とお友達になりましょう!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

80年代後半~90年代初頭に全盛を迎えたこの雑誌の妖精

シリーズも、90年代も中頃になると、時代も変わってあまり

注目されなくなったようです。

現在ではそうしたものの面影がないほどこの雑誌も変貌して

しまいましたが、90年代まではまだ妖精や天使が登場して

少女達に美しい心を保つ努力の必要という事を教えていました。

この「ヴェルベル」という小天使というのはわたくしにはあまり

わかりませんが、マイバースデイの本には以下のような説明が

ありました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【小さな試練を与える天使 ヴェルベル】

人間は、いい事ばかりでは成長しません。

時には苦しい事を乗り越えるのも、必要です。

ちょっぴり落ち込む事や残念な事を起こして、私達の心を

鍛えてくれる天使の一人がヴェルベルなの。

手に持つユリは試練に耐えようとする人の純粋な心を表して

いるの。

雨上がりの午後、窓からヴェルベルにお祈りすると、苦しい事に

耐える勇気が得られるはずよ。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

このカードの絵柄などは、わたくしから見て非常に90年代的

ですが、それでも言っている事などは正しいように感じます。