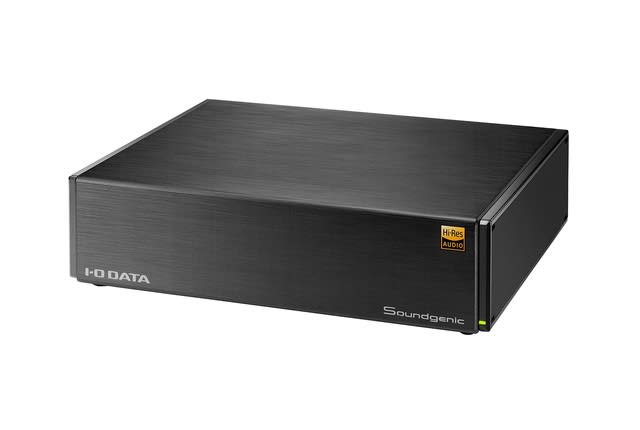

そもそも最初からSoundgenicの電源は何とかしようと思っていたところ。

一応メーカーとしては最大限に音質に配慮したACアダプターを採用したといっているだけあって、あまり見たことないACアダプターが付属しております。

ACアダプターの出力は12V/2A。これに対応するオーディオ用のDC電源がなかなかないのです。

iFi-AudioのiPower12V仕様は1.8Aと若干アンペアが足りない。まあ、外付けのUSB機器でも接続しなければ大丈夫だとは思いますが。

そうなるとちょっとお値段は張りますが同じiFi-Audio のiPurifier DCなら対応可。

さらにSoundgenicの電源強化には問題があってSoundgenic の電源コネクターが通常の形状とは異なるため、

iPower がそのまま使えず変換アダプターが必要。おお、なんと面倒なんだ。

そこでというかiFI-Audio の輸入元がEIAJ4対応したオーディオグレードの変換ケーブルを発売してくれてましたとさ。

ということで、まんまと iPurifier DCと「Red Barrel Cable」と名付けらえたEIAJ4変換ケーブルセットをお買い上げです。

USBケーブルも別なものにすべきか迷いましたが、電源周りにお金がかかってしまったのでここはAudioquest Carbonをそのまま使用することにしました。

オーディオ用のUSBケーブルはこのCarbonしか持っていないので、メインのUSB-DACの方にはUSBケーブルを買い足しです。(もちろんアップグレード!こちらの話はまた別稿で。)

届いたiPurifier DCはiPurifierSPDIFと同じ筐体みたいで、まあ小さい。

これに変換ケーブルを使用してSoundgenicと純正ACアダプターとの間に挟む。なじむまでしばらく置いてから音出し。

よく違いが分かるようヘッドフォンATH-A2000Zで聴いてみる。こういうときにBDP-105DJLのヘッドフォン出力が「使える」ので本当にありがたい。

おお、なんだこりゃ。あのデジタル臭さがきれいさっぱりなくなった。

もやのようにかかっていたフロアノイズがなくなり、音が、音楽が生き生きと歌い始める。

メインで使用しているUSB-DAC BABYFACEの電源をバスパワーからオーディオグレードのDC電源に替えた時以上に効果かもしれない。

これなら十分BDP-105DJL のCDの音に対抗できる。

ただ、厳密に比較すると聴感上のレンジ感とか、音の鮮度とかはCDの方が若干いいかなと思いますが、これなら十分楽しんで音楽が聴けるようになりました。

試しにLAN接続の音も聴いてみましたが、これも劇的に改善。

ただし、接続しているLANケーブルもルーターが普通のPC用のものなのでそこがネックなのか、USB接続に比較すると若干眠い感じ。

このへんを改善すればさらに良くはなるだろうけれども、費用に対する効果としてはYOU TUBEの音がよくなるくらいであまりメリットがないため、そのうち。

まあ、なんだかんだと費用はかかったものの、以前から導入しようと思っていたNASというかミュージックサーバー導入は一応完了。

音楽ファイルのバックアップ程度と思っていたものが大化けして、CDの入れ替えいらずでCD並みの音が出るようになってしまいました。

ああそう、ハイレゾも鳴らしてみたのですが、これがなんだかイマイチでCDとの差をあまり感じないのです。

これは以前にも感じていたこと。BDP-105DJLではあまり差を感じられないのかもしれません。USB-DACのBABYFACEの方がまだ差が分かりやすい。

ハイレゾ再生を除けば、Soundgenic導入は大満足かつ大成功。BDP-105DJLのおかげで自分の音楽生活はとても豊かで充実したものになっております。

一応メーカーとしては最大限に音質に配慮したACアダプターを採用したといっているだけあって、あまり見たことないACアダプターが付属しております。

ACアダプターの出力は12V/2A。これに対応するオーディオ用のDC電源がなかなかないのです。

iFi-AudioのiPower12V仕様は1.8Aと若干アンペアが足りない。まあ、外付けのUSB機器でも接続しなければ大丈夫だとは思いますが。

そうなるとちょっとお値段は張りますが同じiFi-Audio のiPurifier DCなら対応可。

さらにSoundgenicの電源強化には問題があってSoundgenic の電源コネクターが通常の形状とは異なるため、

iPower がそのまま使えず変換アダプターが必要。おお、なんと面倒なんだ。

そこでというかiFI-Audio の輸入元がEIAJ4対応したオーディオグレードの変換ケーブルを発売してくれてましたとさ。

ということで、まんまと iPurifier DCと「Red Barrel Cable」と名付けらえたEIAJ4変換ケーブルセットをお買い上げです。

USBケーブルも別なものにすべきか迷いましたが、電源周りにお金がかかってしまったのでここはAudioquest Carbonをそのまま使用することにしました。

オーディオ用のUSBケーブルはこのCarbonしか持っていないので、メインのUSB-DACの方にはUSBケーブルを買い足しです。(もちろんアップグレード!こちらの話はまた別稿で。)

届いたiPurifier DCはiPurifierSPDIFと同じ筐体みたいで、まあ小さい。

これに変換ケーブルを使用してSoundgenicと純正ACアダプターとの間に挟む。なじむまでしばらく置いてから音出し。

よく違いが分かるようヘッドフォンATH-A2000Zで聴いてみる。こういうときにBDP-105DJLのヘッドフォン出力が「使える」ので本当にありがたい。

おお、なんだこりゃ。あのデジタル臭さがきれいさっぱりなくなった。

もやのようにかかっていたフロアノイズがなくなり、音が、音楽が生き生きと歌い始める。

メインで使用しているUSB-DAC BABYFACEの電源をバスパワーからオーディオグレードのDC電源に替えた時以上に効果かもしれない。

これなら十分BDP-105DJL のCDの音に対抗できる。

ただ、厳密に比較すると聴感上のレンジ感とか、音の鮮度とかはCDの方が若干いいかなと思いますが、これなら十分楽しんで音楽が聴けるようになりました。

試しにLAN接続の音も聴いてみましたが、これも劇的に改善。

ただし、接続しているLANケーブルもルーターが普通のPC用のものなのでそこがネックなのか、USB接続に比較すると若干眠い感じ。

このへんを改善すればさらに良くはなるだろうけれども、費用に対する効果としてはYOU TUBEの音がよくなるくらいであまりメリットがないため、そのうち。

まあ、なんだかんだと費用はかかったものの、以前から導入しようと思っていたNASというかミュージックサーバー導入は一応完了。

音楽ファイルのバックアップ程度と思っていたものが大化けして、CDの入れ替えいらずでCD並みの音が出るようになってしまいました。

ああそう、ハイレゾも鳴らしてみたのですが、これがなんだかイマイチでCDとの差をあまり感じないのです。

これは以前にも感じていたこと。BDP-105DJLではあまり差を感じられないのかもしれません。USB-DACのBABYFACEの方がまだ差が分かりやすい。

ハイレゾ再生を除けば、Soundgenic導入は大満足かつ大成功。BDP-105DJLのおかげで自分の音楽生活はとても豊かで充実したものになっております。