12回目のクラブN水彩画展が終わった。最終日には1時間半をかけて全作品を寸評する時間を持った。作品のレベルはどうあれ、どれをとっても熱心に描いているのが分かるので、楽しみの絵が苦しみの絵になるようなことは言えない。技術的に未熟な点と表現の未熟な点とを分けて、技術的な点については的確に言い、表現については正解・不正解などない領域なので、何を描きたかったのかを聞いた上で、「それなら別の方法、あるいは今の方法をもっと」などと刺激するにとどめる。

まあ、こんなことを繰り返してはきたが、どれだけの効果があるか分かりにくいことだ。ただ、みなさんの目は肥えてきて、他人の作品に対しては良さとまずさが分かるようになってきている。自分のまずいところは皆同じで、分からないし、分かりたくないこともある。

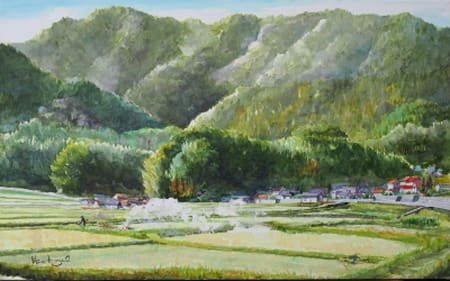

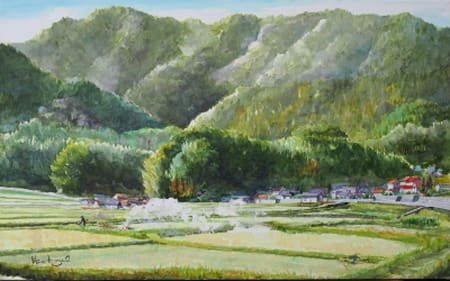

「山の音」M50、2016.4

これは同展に出品した私の作品である。

山の音を感じるような景色はないか探していたら、まあこれなら妥協できる景色を見つけて描き上げた。小倉南区辻三という所。丁度、腰かけてスケッチをするところがあって、好天にも恵まれて二日間スケッチに通った。

展覧会最終日の夜、打上げ(懇親会)を催した。会の途中でスピーチの時間が与えられ、「絵画の基本中の基本」について考えてみたことを話してみた。

60歳の定年が近づいてきたころ、私は市民センターの絵画クラブで、絵の助言や指導を乞われてするようになっていた。形を描く、色を作る、陰影を表す、にじみやぼかし、タッチやトーンのいろいろ等、絵画の基本については何とか分かっているが、何か絵の軸になる理念が欲しかった。たかが生涯学習のお遊びと茶化されても、教えることをいい加減に行いたくなかった。そんな時、ゴルフのインストラクターとの会話の中から大きなヒントをもらった。

ゴルフは方向性の競技。100人100様のスウイングをしていても、まっすぐ飛ばすにはまっすぐ振るしかないのだ。これが基本中の基本。人間の体はハンマー投げのように体を独楽(こま)の芯棒のようにしてクラブを振り回すことはできるが、その振り方はゴルフには使えない。そこで肩の線を目標方向に合わせて弓道のような立ち方をする。それでもって地面にあるボールを長いクラブの先についているヘッドで打って目標方向に飛ばす方法をとる。この動作は人間の自然な動きからそれている。傾斜したクラブヘッドの円弧の軌道でまっすぐの瞬間などないに等しい。だけれども、まっすぐ振らなきゃならんので、それを基本中の基本として教えているという訳である。だから、100人100様であっても教えることはそのこと一つなのだと。

絵を描くことの基本中の基本は何だろう。なかなか答えが見つからなかったが、最近、答えに近いところに辿りついた。それは、漢字一字でいうなら「惹」(読み:ジャク、意味:ひかれること)で、“惹かれる対象を見つけること”だ。 絵は表現の世界にあり、ゴルフのように技術的な要諦はなく、むしろ抽象的な要諦がある。私はそれを「惹」とした。

よくあるパターンで、きれいな写真を見つけてこれを描きたいと言ってこられる。なるほどきれいな写真で、誰もがこの写真には惹かれる。しかし、それは写真家のオリジナル作品(最初の独創的作品)に惹かれているのであって、それを自分の演習に使わせてもらっても作品にすることはできない。たまたまジャンルが写真だったが、ある人の描いた絵に惹かれてそれを真似て描くことと違いはない。どんな物事にも惹かれることは大いに結構だが、惹かれれば何でも作品にして良い訳ではないのだから、やがて自分が独り立ちして見つけていかなければならない。

人間の営みの中の惹かれるものを自分で見つけていくのが絵画の要諦であろう。そう思って毎日を迎えると、いつの間にか、向こうから魅力をアピールしてくる。難儀なことの多い毎日だが、難儀や、悲しみ、辛さも惹かれる対象になる。老人の来し方の難儀を刻んだ皺もまた惹かれるモチーフになる。言い換えると、絵描きは惹かれるものをしっかり見つめてお得な人生を過ごしているのだ。一途に、惹かれるものを描き切るために孤高の絵描き人生を送る人だっている。惹かれることは絵画制作エンジンのスイッチで、「掴む」、「握りしめる」、「放つ」の制作工程を最後まで走り切る燃料の働きもする。だったらこれは、絵画の基本中の基本と言えないか。

まあ、こんなことを繰り返してはきたが、どれだけの効果があるか分かりにくいことだ。ただ、みなさんの目は肥えてきて、他人の作品に対しては良さとまずさが分かるようになってきている。自分のまずいところは皆同じで、分からないし、分かりたくないこともある。

「山の音」M50、2016.4

これは同展に出品した私の作品である。

山の音を感じるような景色はないか探していたら、まあこれなら妥協できる景色を見つけて描き上げた。小倉南区辻三という所。丁度、腰かけてスケッチをするところがあって、好天にも恵まれて二日間スケッチに通った。

展覧会最終日の夜、打上げ(懇親会)を催した。会の途中でスピーチの時間が与えられ、「絵画の基本中の基本」について考えてみたことを話してみた。

60歳の定年が近づいてきたころ、私は市民センターの絵画クラブで、絵の助言や指導を乞われてするようになっていた。形を描く、色を作る、陰影を表す、にじみやぼかし、タッチやトーンのいろいろ等、絵画の基本については何とか分かっているが、何か絵の軸になる理念が欲しかった。たかが生涯学習のお遊びと茶化されても、教えることをいい加減に行いたくなかった。そんな時、ゴルフのインストラクターとの会話の中から大きなヒントをもらった。

ゴルフは方向性の競技。100人100様のスウイングをしていても、まっすぐ飛ばすにはまっすぐ振るしかないのだ。これが基本中の基本。人間の体はハンマー投げのように体を独楽(こま)の芯棒のようにしてクラブを振り回すことはできるが、その振り方はゴルフには使えない。そこで肩の線を目標方向に合わせて弓道のような立ち方をする。それでもって地面にあるボールを長いクラブの先についているヘッドで打って目標方向に飛ばす方法をとる。この動作は人間の自然な動きからそれている。傾斜したクラブヘッドの円弧の軌道でまっすぐの瞬間などないに等しい。だけれども、まっすぐ振らなきゃならんので、それを基本中の基本として教えているという訳である。だから、100人100様であっても教えることはそのこと一つなのだと。

絵を描くことの基本中の基本は何だろう。なかなか答えが見つからなかったが、最近、答えに近いところに辿りついた。それは、漢字一字でいうなら「惹」(読み:ジャク、意味:ひかれること)で、“惹かれる対象を見つけること”だ。 絵は表現の世界にあり、ゴルフのように技術的な要諦はなく、むしろ抽象的な要諦がある。私はそれを「惹」とした。

よくあるパターンで、きれいな写真を見つけてこれを描きたいと言ってこられる。なるほどきれいな写真で、誰もがこの写真には惹かれる。しかし、それは写真家のオリジナル作品(最初の独創的作品)に惹かれているのであって、それを自分の演習に使わせてもらっても作品にすることはできない。たまたまジャンルが写真だったが、ある人の描いた絵に惹かれてそれを真似て描くことと違いはない。どんな物事にも惹かれることは大いに結構だが、惹かれれば何でも作品にして良い訳ではないのだから、やがて自分が独り立ちして見つけていかなければならない。

人間の営みの中の惹かれるものを自分で見つけていくのが絵画の要諦であろう。そう思って毎日を迎えると、いつの間にか、向こうから魅力をアピールしてくる。難儀なことの多い毎日だが、難儀や、悲しみ、辛さも惹かれる対象になる。老人の来し方の難儀を刻んだ皺もまた惹かれるモチーフになる。言い換えると、絵描きは惹かれるものをしっかり見つめてお得な人生を過ごしているのだ。一途に、惹かれるものを描き切るために孤高の絵描き人生を送る人だっている。惹かれることは絵画制作エンジンのスイッチで、「掴む」、「握りしめる」、「放つ」の制作工程を最後まで走り切る燃料の働きもする。だったらこれは、絵画の基本中の基本と言えないか。

相変わらず素敵な絵を描かれて心が和みます。ありがとうございます。

熊本地震の影響はありませんか?

大丈夫でしょか?心配です。

「明日へブログ」を御愛読していただいて本当にありがたいです。

でも5月をもちまして終了になりました。

私自身、心に穴があいたような気持でいます。でも野末様との縁、そして色々な方達との縁・・・私の人生において財産のような縁ができました。

この縁を噛みしめながら頑張っていこうと思っております。

野末様、健康に気を付けて感動する絵を沢山描いてくださいね。

時々、このブログにお邪魔させていただきます。