「ふり返ると四半世紀 マルミツ画廊よもやま話12」より一部を転載します。

宿痾の胃癌と闘いながら、若松で水彩画を教えていた別府の姫野先生が亡くなりました。

昭和63年11月、姫野陸郎先生追悼水彩教室展の案内状にはこうあります。「自分の技量をすべて伝えておきたい。そのためにアトリエで果てても悔いは無い」と言って病院から抜け出しての教えでした。

火野葦平さんが山上軍艦と名付けた若松の高塔山を市街地から眺めて右の裾野あたりを「山の堂」と呼び、この丘陵住宅地の中ほどにあるわが家(光安鐵男宅)の久しく使っていないアトリエで姫野陸郎水彩教室を開講したのが昭和61年12月のことです。水彩画の魔術師と呼ばれた姫野先生の種明かしというので地元の人たちや初心者ばかりでなく遠くからも色々な人たちが押しかけました。

・・・中略・・・

「基礎から始めたほうが結果は早いのです」と言いながら画用紙で手際よくユリの花のクラフトを作り、これをモチーフにした鉛筆デッサンから始まりました。これは形や影で立体感や質感を出す訓練です。次の彩度や明度の講義には色立体模型を使って解説します。臨画の練習は絵を描く手順の把握です。先生は「私から絵を習う人たちは、初めての人、ベテランを問わず一応同じような絵になります。それから先は皆さま次第です・・・」と言いながら細かい指摘を怠りません。教室の空気は緊張感ではち切れそうです。

・・・中略・・・

開講当初から体が不調だった先生ですが、胃の手術を受けても教室は休まず続けます。しかもそれまで月一回だったのを二回に増やしたカリキュラムです。先生の奥さんは医事関係の仕事に携わっていましたが、「絵を通じて触れ合うことを大事にしたい。私は倒れるまでこの夢を続ける」と言い出す主人にはどうしようもありません。

先生の病状が僅かながら快方を見せたのは術後の二、三ヶ月だけでした。痛さに顔をゆがめ教室の隅のいすの上から一人ひとりに声を掛けます。掛け声一つで絵が変わります。いよいよ動けなくなった先生を西内科医院に担ぎ込みました。満身創痍の先生のカルテは既往症でいっぱいになるほどでした。

入院治療後、小康を得て別府の病院に転院した翌月、先生の本復だけを願いながら集まってきた教室の外に、人の気配がします。ドアの向こうに立っていたのはほおの肉を落とし、力の弱い目をした姫野先生でした。

「まだ生きていましたよ」

一瞬みんなは息をのみましたが、先生の愛車はこの日別府からの往路、何度もガードレールに当たって傷だらけでした。

よもやま話はこれで終わっています。

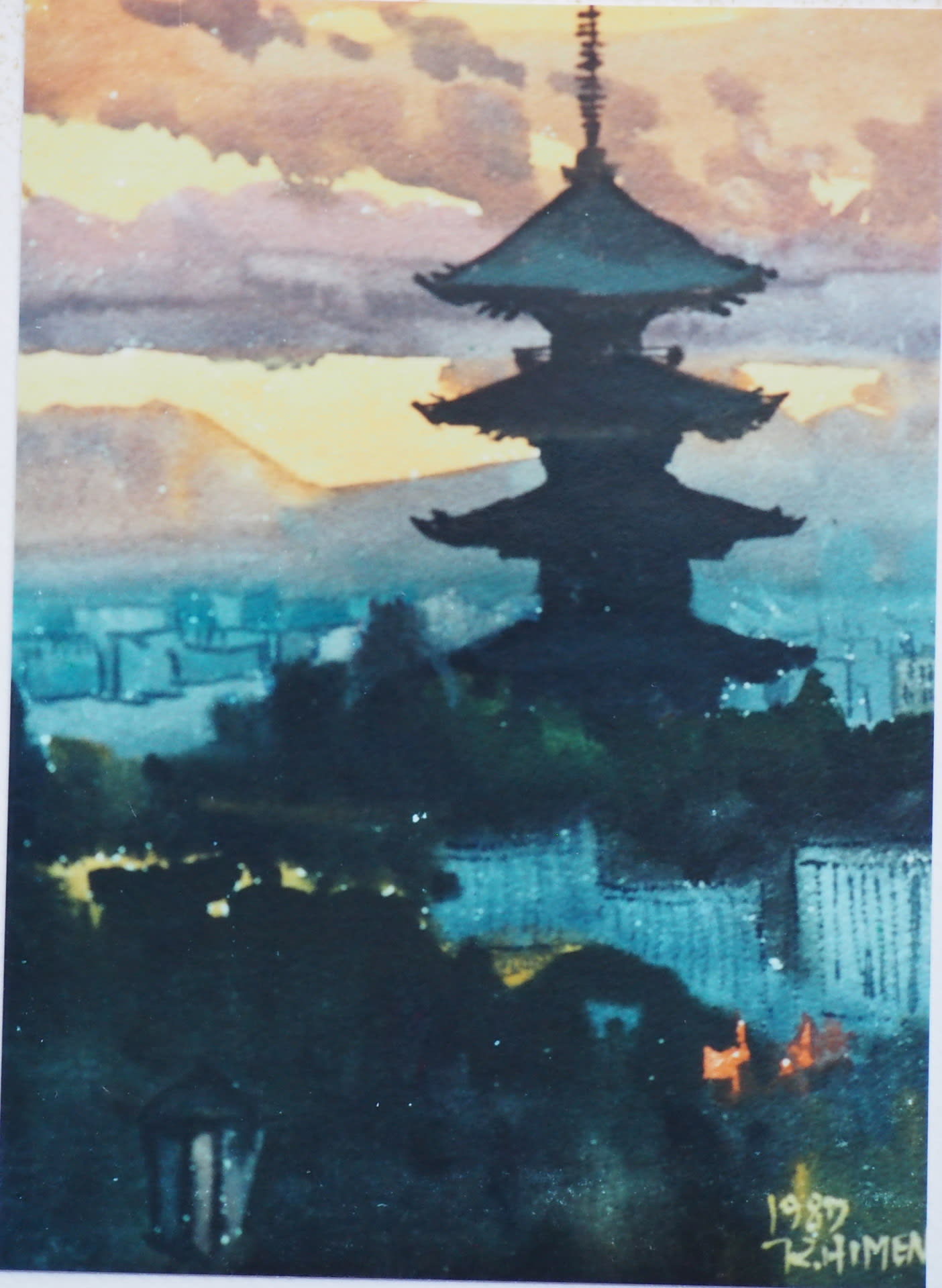

ここで、先生の作品をいくつか掲載します。

宿痾の胃癌と闘いながら、若松で水彩画を教えていた別府の姫野先生が亡くなりました。

昭和63年11月、姫野陸郎先生追悼水彩教室展の案内状にはこうあります。「自分の技量をすべて伝えておきたい。そのためにアトリエで果てても悔いは無い」と言って病院から抜け出しての教えでした。

火野葦平さんが山上軍艦と名付けた若松の高塔山を市街地から眺めて右の裾野あたりを「山の堂」と呼び、この丘陵住宅地の中ほどにあるわが家(光安鐵男宅)の久しく使っていないアトリエで姫野陸郎水彩教室を開講したのが昭和61年12月のことです。水彩画の魔術師と呼ばれた姫野先生の種明かしというので地元の人たちや初心者ばかりでなく遠くからも色々な人たちが押しかけました。

・・・中略・・・

「基礎から始めたほうが結果は早いのです」と言いながら画用紙で手際よくユリの花のクラフトを作り、これをモチーフにした鉛筆デッサンから始まりました。これは形や影で立体感や質感を出す訓練です。次の彩度や明度の講義には色立体模型を使って解説します。臨画の練習は絵を描く手順の把握です。先生は「私から絵を習う人たちは、初めての人、ベテランを問わず一応同じような絵になります。それから先は皆さま次第です・・・」と言いながら細かい指摘を怠りません。教室の空気は緊張感ではち切れそうです。

・・・中略・・・

開講当初から体が不調だった先生ですが、胃の手術を受けても教室は休まず続けます。しかもそれまで月一回だったのを二回に増やしたカリキュラムです。先生の奥さんは医事関係の仕事に携わっていましたが、「絵を通じて触れ合うことを大事にしたい。私は倒れるまでこの夢を続ける」と言い出す主人にはどうしようもありません。

先生の病状が僅かながら快方を見せたのは術後の二、三ヶ月だけでした。痛さに顔をゆがめ教室の隅のいすの上から一人ひとりに声を掛けます。掛け声一つで絵が変わります。いよいよ動けなくなった先生を西内科医院に担ぎ込みました。満身創痍の先生のカルテは既往症でいっぱいになるほどでした。

入院治療後、小康を得て別府の病院に転院した翌月、先生の本復だけを願いながら集まってきた教室の外に、人の気配がします。ドアの向こうに立っていたのはほおの肉を落とし、力の弱い目をした姫野先生でした。

「まだ生きていましたよ」

一瞬みんなは息をのみましたが、先生の愛車はこの日別府からの往路、何度もガードレールに当たって傷だらけでした。

よもやま話はこれで終わっています。

ここで、先生の作品をいくつか掲載します。