【まとめ】同じ考えが頭から離れない!「反芻思考」の対処法【精神科医・樺沢紫苑】

「あの人が悪い・ひどい言葉をかけられた・あのひとは解かっていない・問題が山積してどうしたらいいか分からない!ぐるぐる同じことを繰り返し考えて仕舞う事を『ぐるぐるクン』名づけました」

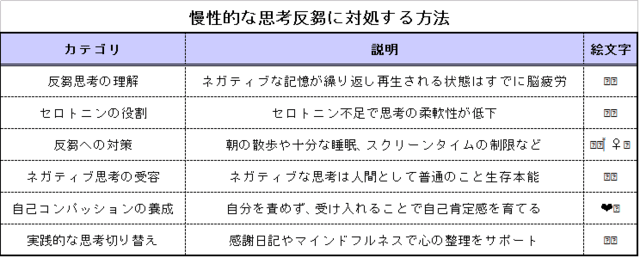

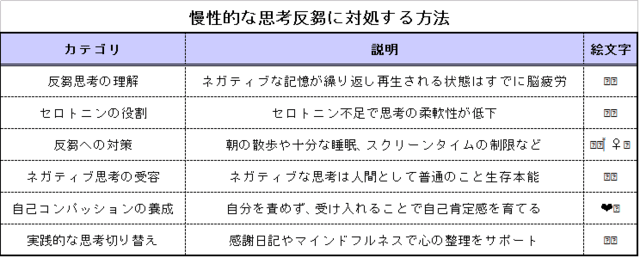

反芻思考との向き合い方

自分なりにネガティブな思考や反芻にどう向き合うかを考えてみました。

・・・今回は、CatGPT君に動画要約サイトの文章を、僕風の文体で作ってもらいました。

これも新たな試みなので、コメントいただけるとうれしいです。

では

そもそも反芻って何?

頭の中で同じネガティブな考えがグルグル回って、脳がめちゃくちゃ疲れるやつです。何度も同じ記憶を再生して、

気持ちがどんどん沈んでいく感じ、心当たりありますよね?

セロトニンの秘密

セロトニンが少ないと、思考が固まりがちになります。「ああ、やっぱりダメかも」って同じことばっかり考えちゃうんです。

セロトニンを増やすと、考え方が柔軟になります。「まあ、次いけばいいか」って自然と思えるようになる。

反芻を減らすためにできること

1. 🚶♀️ 朝の散歩

朝日を浴びながら歩くとセロトニンがアップ。心が少し軽くなる実感があります。

2. 💤 しっかり寝る

寝不足だと余計にネガティブな思考が強まります。目標は7.5時間!

3. 📵 夜のスマホ断ち

寝る前にスマホを見すぎると脳が疲れて眠りも浅くなります。

ベッドに入る1時間前にオフにするのが理想。

ネガティブ思考も普通のこと

- 🌈 「なんでこんなこと考えちゃうんだろう?」って思うかもしれませんが、実はみんな同じようなこと考えてます。

- 📉 ネガティブになりやすいのは、人間としてある意味当たり前の性質なんです。

自分をもっと大事に

- ❤️ 完璧じゃなくていい。「自分もそんなもんだよね」って許してあげるのが第一歩。

- 🤗 自分を責めるより、ちょっと優しく「大丈夫、頑張ってるよ」って声をかけてみてください。

気持ちを切り替えるための小技

1. 📓 感謝日記を書く

今日の良かったことや感謝したことを簡単に書き出すだけでポジティブな視点が見えてきます。

2. 🌟 マインドフルネスを試してみる

「今、自分はこう考えてるんだな」と気づくだけでも気持ちが整理しやすくなります。

結局、反芻とうまく付き合うのが大事

- 🔑 ネガティブな思考に気づくことがまず大切。

- 💪 そこから少しずつ切り替える方法を試していけば、心も軽くなるし、前向きになれます。

難しい時もあるけど、こういう小さな工夫が積み重なれば、きっと変わっていけるはずです!

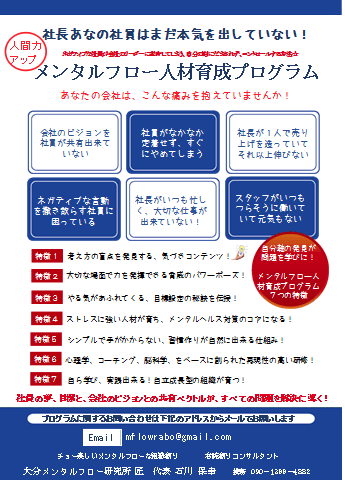

僕ってこんな人です!(^_-)-☆

コア1:『周りとは違うやり方で自分軸を大切に自分の人生を生ききる!!』

コア2:『周りとは違うやり方で、97%の人が忘れている、そしてやってない、

人は皆上を向いて自分の人生を歩いていいんだ!』という事に気づいてもらえる研修をやりたい!』

ミッション:周りの人、事に捉われることなく、本当の自分の人生を、

歩いていいんだ!という気づきを広めていく!

セルフイメージ:脳科学、心理学、フロー理論、行動科学を使って、

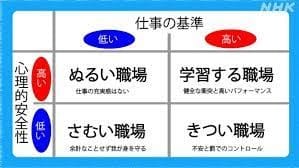

※元気とハイパフォーマンスの両立を実現し、社長のビジョンを支援する、『人間力アップ気づきコーチ!』

※カルチャーチェンジ、環境変化を利用した自然な人づくり『オープンコミュニケーション心理的安全性構築コーチ』

※起業家マインドを持った優秀な右腕社員を育てることで 社長のビジョン達成を加速する!『右腕創りコンサルタント 』

カンパニースピリッツ:利他でビジネスを創造することが唯一、0⇒1を創るアイデアを生み出す

『企業文化の醸成や、変革は、リーダの心の言葉を言語化することから始まる』リーダーの言葉に影響力を持たせるには、リーダーが自己受容していることが前提となる。自分の、出来ているところ、良い所も、出来ていない不足しているところも、「すべて自分」と受け入れることを、自己受容といい、理想の自分と比べない、自分を否定しないことが、自己受容するための重要なポイントとなってくる。このことが出来ていると人間は、本能で自然と前に進んでいくエネルギーに満ち溢れるようになる。

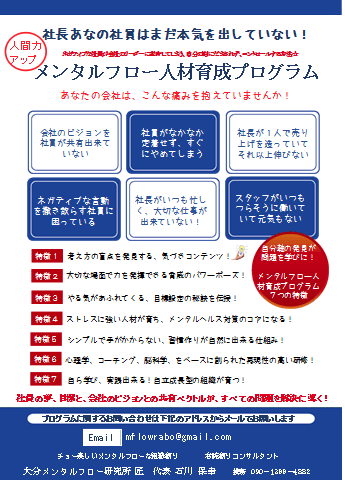

関連サービス:メンタルフロー人材育成プログラム 元気でいきいきと生きることと、ハイパフォーマンスの両立を目的とした、 応用スポーツ心理学(フロー理論)を基本に脳科学、行動科学、コーチング理論などから導き出した、気づきを習慣化することまでを1パッケージにした、メンタルトレーニングプログラムです。

【組織の空気がエネルギーで満たされる声賭けで重要なこと】引用書籍:平本 あきお 前野 隆司『アドラー心理額×幸福額でつかむ 幸せに生きる方法』

勇気付けの定義:相手の自己受容、他者信頼、貢献感のどれか1つでも上げること

1、役職を役割と捉え、スタッフとフラットに関わる(過去の成功事例が通用しない変化の時代に突入した)

受け入れるが基本、ほめる、しかるは縦の関係、しかるは予め条件設定の共有が必要

「〇〇さんが、頑張ってくれたおかげで、みんなが助かりました」

2、過程重視した働きかけ、努力を重視した働きかけ(人生は自分で決めているが伝わるメッセージ、比較しない人生)

結果は環境に左右される、結果は結果で見るが、現在の時点だけでなく、スパンを長く変化を見る

「前は苦手だったのに、努力したところが形になりましたね」

3、増えてほしい部分、成長に着目した声賭け(原因でなく目的、どうなりたいかに着目したメッセージ)

出来ていないことの指摘でなく、やってほしい行動を具体的に声賭けする『フィードフォワード!』

「昨日は夜遅くまで良く頑張ってくれたね、あと、金槌はここ、スパナはここに戻してください」

4、伝えられる側の気持ちを考えたメッセージ(相手に興味関心に視点を向けるメッセージ)

YES、BUT話法は、YES、AND話法などで、対応する

「〇〇チャンはこのおもちゃで遊びたいんだよね、ところで△△チャンもこのおもちゃで遊びたいようだよ、どうしようか?」

5、意見言葉でメッセージを伝える(伝える側の気持ちや、意見として伝えるメッセージ)

「僕はこの件に関しては〇〇だと思うよ」

6、共感するメッセージ、同情ではない。(自分だったらでなく、相手の目で見、耳で聞き、心で感じる)

親しい友人ならば、「わかるよ!」と言う、それ以外も、「あなたの本当の気持ちはわからないけど、言いたいことを理解しようとすることは出来る」

7、貢献や協力にも注目したメッセージ

「あなたのきちんと整然と使いやすくツールを配置する能力は、皆さんの役に立てると思います」

8、失敗をも受け入れるメッセージを発する

リーダーは失敗を報告してくれてありがとうと答えたり、自らの失敗を、ごめんなさい失敗しましたと答えることで、

チームに失敗しても取り返せる、誠実なリーダーを信頼して、協力しようという、正のエネルギーが続きやすくなる

9、相手の判断、評価、分析、解釈を聞くことは勇気付けになる

10、「私メッセージ」で伝えることは勇気付けになる

「これは私の個人的な考えなんだけど、〇〇だと思います」「私にはこう見えているのですが・・・」

===============================================