【世界累計1300万部『嫌われる勇気』】すべての悩みは人間関係/承認欲求を否定する理由/『嫌われる勇気』の誤解/勇気が人生を変えていく/アドラー心理学について/幸せの秘訣は貢献感【古賀史健】

『課題の分離がひとり歩きして誤解が生まれていると思う、「私ってすごいね、あなたってすごいね、みーんなすごいね!」で互いを尊敬して協力し合えることが、自分軸で生きるということなんだな (^_-)-☆』

『自分軸で生きる』『課題の分離』が少しずつですが認知されるようになってきいてると感じています。

周りに振り回されない自分の人生を生ききる!このことがぼくがずっと伝えたかったテーマなので、とってもうれしく思っています。

ただ、動画の中で、『嫌われる勇気』の著者古賀史健さんがおっしゃっているように、

自分勝手にわがままに振舞うことと誤解している人がでてきていることを、少しだけ残念に感じています。

ぼくは、この流れが広がって行くことで、自分軸で生きるというムーブメントを止める方向で影響が出てしまう事を危惧しています。

なぜなら、「自分軸で生きる」「課題の分離」には、その先があるのです。

ぜひ、多くの人にその先も知っていただき、周りと敵対するのではなく、周りと協力して、

さらに自分軸できる目的を実現していただきたいのです。

『嫌われる勇気』の青年がそうだったように、自分軸を本気で推し進めるためには、他者との協力は不可決です。

自己実現のためには、利他であることが必要になるのです。

今回は、そのことを、どのように、説明すれば良いのかを、ChatGPTに協力してもらい、考えてみることにしました。

そこで、最初に取り組んだのは、『自分軸とは何か?、その目的は』ということです。

ここからは、僕と、GPTのやり取りです。

僕、自分軸で生きるを詳しく解説して、そしてその目的は何?

ChatGPT4o

「自分軸で生きる」という概念は、自分自身の価値観や信念、感情に基づいて物事を判断し、行動する生き方を指します。

他人の期待や社会の常識に振り回されるのではなく、自分の内なる指針を大切にする姿勢が基本です。

この生き方を採用することで、他者に依存せずに自分の人生を自分で決定し、責任を持つことができます。

自分軸で生きるとは?

1. 自分の価値観に従う

自分軸で生きるとは、まず自分が何を大切にしているのか、何を信じているのかを明確にすることから始まります。

例えば、仕事やプライベートでどんな価値観を持っているのか、自分にとっての「成功」や「幸せ」とは何かを深く理解します。

他者の期待や社会的なプレッシャーではなく、自分の心が納得する方向に進むための基準を持つことが重要です。

2. 他人軸ではなく、自分の選択に基づく判断

他人軸で生きる人は、周囲の意見や期待に左右されやすく、自分の本心を見失うことが多いです。

例えば、他人にどう見られるかを気にして選択をしたり、周囲の期待に応えるために自分を犠牲にすることがあります。

これに対し、自分軸で生きる人は、他者の意見を参考にしながらも、自分の心が本当に望む選択を優先します。

3. 感情と意思を尊重する

自分軸で生きるには、自分の感情や意思を大切にすることが求められます。

例えば、ストレスを感じたり、不満を感じたりした場合、それを無視せず、自分の心の声に耳を傾けます。

感情が何かを教えてくれるメッセージであると理解し、それに基づいて行動を決めることが、

自分軸で生きる姿勢です。

4. 自己責任を持つ

自分軸で生きる人は、決断や行動に対して自己責任を持ちます。

つまり、自分の選択が良い結果であれ、悪い結果であれ、それを他人のせいにせず、受け入れます。

これにより、自己成長や自信が生まれ、さらに自分の軸を強固にすることができます。

自分軸で生きる目的

自分軸で生きる目的は、以下のような点に集約されます。

1. 自己実現と成長

自分軸で生きることで、他人の期待や社会の基準に振り回されず、本当に自分が望む人生を歩むことができます

これにより、自分の本来のポテンシャルを発揮でき、自己実現が達成されます。

また、自分の意思で行動することで、結果に対して責任を持ち、その結果から学ぶことができるため、自己成長を促進します。

2. 内面的な安定と幸福感

他人軸で生きると、他者の評価や期待に依存するため、常に不安やストレスを抱えることが多いです。

一方、自分軸で生きる人は、自分の選択に基づく判断をしているため、他者からの評価や結果に一喜一憂することが少なく、

内面的な安定感を得ることができます。この内面的な安定感が、長期的な幸福感につながります。

3. 自由と自立

自分軸で生きることは、他者の期待や社会の常識から解放されることでもあります。

他人に振り回されることなく、自由に自分の意思で選択し、自分の人生を築くことができるため、真の自立を実現します。

この自立は、精神的な自由と密接に結びついており、他人に依存しない生き方ができるようになります。

※ここの表現は、ちょっと微妙なので、補足すると、「もたれかかったままということはしないけれども、お互いに協力し合う」

周りを信頼し、いつでも頼ってもいいんんです、この頼れる状態が自立です、決して一匹狼で孤独に生きることではないです。

4. 健全な人間関係

自分軸で生きることは、他者との健全な距離感を保つことにもつながります。

自分の価値観を大切にしながら、他者の価値観や考え方を尊重することで、相手に依存することなく対等な関係を築けます。

また、自分の意思で行動することで、他人に対しても無理に期待を押し付けることがなくなり、

良好な人間関係を保つことが可能です。

5. 長期的な満足感

自分軸で生きると、瞬間的な欲望や他人の評価に惑わされることなく、自分の内面的な満足感を追求することができます。

これにより、表面的な成功や一時的な快楽に依存せず、長期的に充実感を感じられるようになります。

僕、

自分勝手に生きることとは違うようだけど、まず自分がしあわせに生きるということなんだね、それは自分や、世の中に何をもたらすの?

ChatGPT4o

そうですね、自分軸で生きることは「自分勝手に生きる」こととは異なります。

それは、他人のことを無視したり、自分の欲望を優先するわけではなく、自分自身の価値観に従って幸せを追求する生き方です。

そして、この生き方は自分自身や世の中に多くのポジティブな影響をもたらします。

自分に何をもたらすか

1. 内面的な充実感と幸福感

自分の価値観に基づいて決断し、行動することで、自分に対する信頼感が増し、内面的な充実感を感じられます。

他者に依存せず、自分の選択に満足できるため、心が安定し、持続的な幸福感を得やすくなります。

2. 自己成長と自己実現

自分軸で生きることは、日々の選択や行動を自分の目標や信念に基づいて行うことです。

これにより、自己成長が促進され、自分の可能性を最大限に発揮することができます。

自分が本当にやりたいことに集中できるため、自己実現に近づきやすくなります。

3. 精神的な安定と健康

他人の期待や評価に依存しないことで、無用なストレスが減り、精神的な安定が得られます。

ストレスの少ない生活は、心身の健康にも良い影響を与え、幸福な日々を送りやすくなります。

世の中に何をもたらすか

1. 良好な人間関係

自分軸で生きる人は、他者を尊重しながらも自分の価値観を大切にします。

これにより、依存的ではなく健全で対等な人間関係を築くことができます。

お互いに自由を尊重しながら付き合うことで、信頼や理解が深まります。

2. 他者へのインスピレーション

自分軸で生きる姿勢は、周囲に対してポジティブな影響を与えることがよくあります。

自分らしく生きる姿を見せることで、他者も自分を大切にし、自由に選択することの大切さに気づくかもしれません。

周囲に勇気やインスピレーションを与えることで、他者の自己成長を促すこともあります。

3. 持続可能な社会の構築

自分軸で生きる人は、他者の価値観や考え方も尊重しつつ、自分の信念を貫くため、

対立を避けながら協力的な社会を作り出すことができます。

自分勝手ではなく、自立した姿勢を持つことで、他者と共存しやすい社会環境が生まれます。

また、こうした人々は自分の役割を果たしながら、他者に過剰に依存しないため、社会全体の調和に貢献します。

「課題の分離」(Task Separation)は、アドラー心理学で強調される概念の一つで、

問題や課題が誰に属するのかを明確にし、それぞれが他人の課題に干渉せず、自分の課題に集中することを指します。

これにより、過剰なストレスや無用な対立を避け、より自由で責任を持った行動を促進するという目的があります。

課題の分離の基本的な考え方

-

「自分の課題」と「他人の課題」を分ける

- 誰の問題なのか、誰が解決すべき課題なのかを明確にする。

これを理解することで、自分がコントロールできることに集中し、他人の課題に過度に干渉しない。

- 例えば、部下がどのように行動するかは部下の課題であり、上司が強制的にその行動を変えることはできない。

一方で、上司がフィードバックを提供するのは上司の課題です。

-

コントロールできる範囲に焦点を当てる

- 自分が直接コントロールできる範囲の課題に集中し、他人の行動や感情、結果そのものには過度に期待せず、手放すことが重要です。

例えば、他人が自分をどう思うかは他人の課題であり、自分の手に負えない部分です。

-

干渉を避け、自立を促す

- 課題の分離は、他人に依存せず、自分の責任に基づいて行動する自立した姿勢を奨励します。

また、他者の課題に干渉しすぎると、相手の自立を妨げることになりかねません。

個人が自分の課題を解決する力を育てることが大切です。

-

他者の課題を尊重する

- 他者が自分の課題をどう解決するか、どう対応するかを尊重します。

解決方法を押し付けるのではなく、相手の選択を認めつつ、必要であればサポートを提供します。

【重要】課題の分離を行うためのポイント

-

課題の所有者を明確にする: 課題の所有者を見極めるために、「最終的にその結果に責任を持つのは誰か?」

という質問が役立ちます。たとえば、子供が宿題をするかどうかは子供の課題であり、親が代わりに行うことはできません。

-

感情の分離: 他人の課題に対する過剰な感情反応(怒りや不安)を避ける。

例えば、同僚がミスをしたとしても、その感情を引きずらず、自分の課題に集中します。

-

干渉の排除: 自分が他人の課題に過剰に関与しないようにします。

たとえば、部下のキャリア選択に対してアドバイスをすることはできますが、最終的に決めるのは部下自身です。

課題の分離のメリット

-

心理的な負担が軽減される: 他人の課題に干渉しないことで、ストレスや心配を軽減し、自分の課題に集中できる。

-

『唐突ですが今、心理的安全性のある現場を作るために必要な行動とは何か?すべて書き出そうという取り組み実践中!』ここで必要となるのが課題の分離、

「共同体感覚」は共通目的にそったことを前に進めるための発言、行動をしやすい環境を作ることですから、「共同の課題」という観点で、お互いに協力し合う。

-

対人関係の摩擦を減らす: 他人の課題に干渉しないことで、対人関係のトラブルや不要な摩擦を避けられ、健全なコミュニケーションが取れる。

課題の分離の事例

-

仕事の場面: 上司が部下に仕事を任せる際、仕事のやり方は部下の課題であり、上司が口出しを過度にするのは避けるべきです。

上司はフィードバックを与えることはできますが、最終的にその仕事をどう進めるかは部下の判断です。

-

家庭の場面: 親が子供の勉強に関与する場合、親は勉強環境を整えるサポートができますが、実際に勉強するかどうかは子供の課題です。

親が代わりに勉強することはできません。

-

友人関係: 友人がどのように感じ、行動するかは友人の課題であり、こちらがどう行動しても変えられない部分です。

友人の問題に対してアドバイスを提供できるとしても、解決方法を決めるのは友人です。

課題の分離の限界

課題の分離は重要な原則ですが、完全に分離することが常に可能ではない場合もあります。

組織や家族など、共同体で動いている場合、互いにサポートし合うことが必要な場面もあります。

そのため、相手の課題に過度に干渉しない一方で、適切な支援や協力が求められることもあります。

課題の分離を組織に適用する方法

-

役割の明確化: 各メンバーの役割と責任範囲を明確にし、個々が自分の課題に責任を持つように促す。

-

フィードバックの適切な提供: 他者の課題に干渉しない代わりに、適切なフィードバックを提供し、自立を支援する環境を作る。

※僕は、フィードフォワードのほうがよいのでは?と感じています。

-

共通の目標に向けた協力: 課題の分離を理解しつつ、共通のゴールに向けて互いに協力し合う環境を整え、共同課題への取り組みも重要視する。

課題の分離を意識することで、より建設的でストレスの少ない環境を作り出すことが可能です。それにより、個々の自立心と責任感が高まり、組織や家族全体が前向きな方向に進むことができます。

『企業文化の醸成や、変革は、リーダの心の言葉を言語化することから始まる』リーダーの言葉に影響力を持たせるには、リーダーが自己受容していることが前提となる。自分の、出来ているところ、良い所も、出来ていない不足しているところも、「すべて自分」と受け入れることを、自己受容といい、理想の自分と比べない、自分を否定しないことが、自己受容するための重要なポイントとなってくる。このことが出来ていると人間は、本能で自然と前に進んでいくエネルギーに満ち溢れるようになる。

【組織の空気がエネルギーで満たされる声賭けで重要なこと】引用書籍:平本 あきお 前野 隆司『アドラー心理額×幸福額でつかむ 幸せに生きる方法』

勇気付けの定義:相手の自己受容、他者信頼、貢献感のどれか1つでも上げること

1、役職を役割と捉え、スタッフとフラットに関わる(過去の成功事例が通用しない変化の時代に突入した)

受け入れるが基本、ほめる、しかるは縦の関係、しかるは予め条件設定の共有が必要

「〇〇さんが、頑張ってくれたおかげで、みんなが助かりました」

2、過程重視した働きかけ、努力を重視した働きかけ(人生は自分で決めているが伝わるメッセージ、比較しない人生)

結果は環境に左右される、結果は結果で見るが、現在の時点だけでなく、スパンを長く変化を見る

「前は苦手だったのに、努力したところが形になりましたね」

3、増えてほしい部分、成長に着目した声賭け(原因でなく目的、どうなりたいかに着目したメッセージ)

出来ていないことの指摘でなく、やってほしい行動を具体的に声賭けする『フィードフォワード!』

「昨日は夜遅くまで良く頑張ってくれたね、あと、金槌はここ、スパナはここに戻してください」

================================================

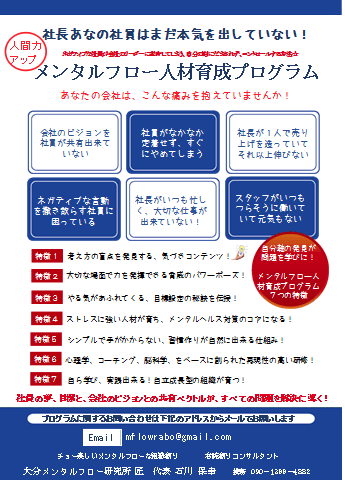

【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

元気とハイパフォーマンスの両立した組織創りのお手伝い

カルチャーチェンジ、環境変化を利用した自然な人づくり

『オープンコミュニケーション心理的安全性構築コーチ』

コンサルティンググループ 大分メンタルフロー研究所 匠

代表 石川 保幸

連絡先 : 携帯電話 090-1366-4882

Email : mflowrabo@gmail.com

X : https://x.com/takumi_igyousyu

ブログ 【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

http://blog.goo.ne.jp/c3421yxy

=============================================

ブログランキングに参加しています、下のバナーを『ぽちっと』クリックしていただけると助かります!(^_-)-☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

人材・教育ランキング

コーチングランキング

マインドフルネスランキング

生命科学ランキング

脳科学ランキング