「ロシアの音楽」や「ロシアのピアニスト」が一言では定義できないように、「ロシアの料理」についてもまた同じ。

東京のロシア料理店は、大きく3つに分類できるんです。

1つ目は、戦時中にハルビンにいて、引き揚げてきた日本人が創業したお店。どの店もアプローチが近いです。うちもこれに当たります。

2つ目は、戦後に亡命ロシア人が創業したお店。軽食を出す、小ぶりのバーのような店が多いです。

3つ目は、ソ連が崩壊したあとにロシア人が日本に来て開いたお店です。

・・・

「本場」というと、定義が難しいんです。ロシア人は「これがロシア料理だ」と意識せずに食べていると思います。

日本みたいに「日本料理」ってひとかたまりではなく、ロシアの国土が広がるのに合わせて各地域の料理を取り込んでいっているから、厳密な「ロシア料理」というものはないんですね。

(『チャイカ』浅田社長 @メシ通)

先日、歌舞伎観劇前に、銀座のロシア料理店『ロゴスキー』に行ってきました。

1951年創業の日本で最初のロシア料理レストランで、新宿の『スンガリー』や高田馬場の『チャイカ』と同じく、引き揚げ者によるハルビン経由の家庭料理をルーツとするお店です(上記の1番のタイプ)。

ハルビンは1896年に清朝と帝政ロシアの間で結ばれた露清密約により帝政ロシアの支配下となり、1898年にはロシア帝国が満洲を横断する東清鉄道の建設に着手。多くのロシア人が暮らしはじめ、発展していった街です。そして日露戦争後は、多くの日本人がこの街に移住しました。

ちなみに『スンガリー』の創業者は加藤登紀子さんのお父さんで、姉妹店『キエフ』のオーナーは彼女のお兄さん。

※加藤登紀子さんの兄「胸が張り裂けそうだ」…京都のレストラン「キエフ」オーナー(2022年3月21日読売新聞)

※画像資料による日本人移民への新視点(2013年 人間文化研究機構)

↑この人間文化研究機構のページ、貴重な画像資料がいっぱいで、日本人移民の歴史がわかりやすく書かれてありオススメです。

さて、『ロゴスキー』。

ロシア料理店に来るのは久しぶり。私と同じくおひとり様も結構いる

席に座って、メニューを開いて、そして思い出した。

わたし、ロシア料理のコッテリクリーム系メニューが実はあまり得意じゃないのだった

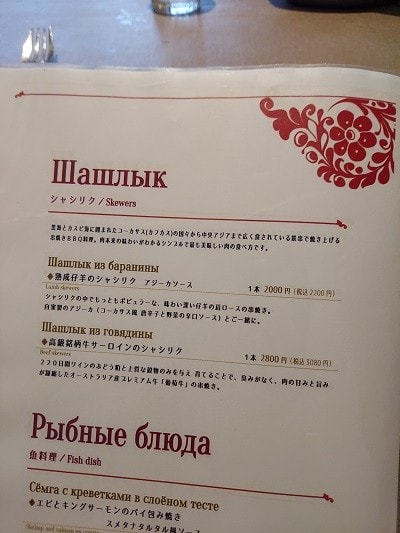

ロゴスキーのランチセットは3種類。「つぼ焼きランチ 2000円」、「ビーフストロガノフランチ 2400円」、「シャシリクランチ 2600円」。

つぼ焼きとビーフストロガノフはクリーム系で、更にどのセットにもボルシチがつき、ボルシチにもスメタナ(サワークリーム)が入っているので、クリーム×クリームになってしまう。

となると、シャシリクランチの一択だな。

可愛らしいデザインのメニュー。

シャシリクはランチ時以外だとお高いんですね。

まずは「本日のサラダ盛り合わせ」。

甘酸っぱいキノコのマリネ(写真手前)が美味しかった

「手作りピロシキ」

3種類のピロシキの中から、野菜ピロシキを選択しました。これも熱々で美味しかったです。ロシア系の店員さんから「熱いので紙をご使用ください」とアドバイスされ、紙で包んで手掴みで食べる。

揚げピロシキで結構なボリュームなので、既にお腹がいっぱい気味に。

「ウクライナボルシチ」

名前のとおり、ウクライナの伝統料理。

これもとても美味しかったけど、私はもう少しビーツ味が濃い方が好みかも。

「仔羊のシャシリク」

ジョージアや南ロシアの郷土料理。

自家製アジーカ(コーカサス風 唐辛子と野菜の辛口ソース)と一緒にいただきます。

これ、すっごく美味しかった

私が羊肉好きなせいもありますが。

付け合わせの野菜は、ディルの味。前菜のサラダにもボルシチにもディルが入っていて、本当にロシア料理はディルとサワークリームだらけだな

「ロシア紅茶」

ロシアではこんな風に紅茶にジャムを入れるのではなく、ジャムを別に舐めながら紅茶を飲むのが一般的なのだとか。

それはそれとして、このロシアンティーもとても美味しかったです。ブランデーの風味がいい(そう、私は酒飲み)。

ジャムを自分用のお土産に買って帰りました。

歌舞伎座から近いので、また歌舞伎観劇の際に伺おう。次回はアラカルトメニューを試してみたいです。

一方で六本木の『バイカル』や錦糸町の『スカズカ』など、現地の味に近いと言われている店も試してみたいな。また吉祥寺のロシア&ジョージア料理の『カフェロシア』も美味しいと評判なので、井の頭自然文化園にフェネックを見に行くついでに行ってみたい。

しかし本当に昔に比べて街からロシア料理店が減りましたよね。どうしてなんだろうか…。

観劇後は、歌舞伎座裏のウクライナ人オーナーによるロシア食品店『赤の広場』で、1年ぶりにお買いもの。

関西系ロシア人オススメのソーセージ、冷凍ヴァレニキ(ジャガイモとキノコ入り)、向日葵の種を買いました。全てロシア産。オープン一周年とのことで、可愛らしいチョコレートをくださいました。

というわけで、ある日のブランチ。

★余談ですが、写真のお皿はどちらも英国の「ポートメリオン」のもの。ここの食器は丈夫で電子レンジも使用できて使い勝手がとてもいいので、オススメです。マグカップはフィンランドの「イッタラ」のもので、こちらも丈夫で可愛いのでオススメ。

ソーセージ(RATIMIR社製)は、ボイルしてから軽く焼きました。スモークの風味が強くて驚いた 。12本で1200円だったけど、一本でも満足感があるので高くないかも。しっかりスモーク味なので、マスタードなどは不要です。

。12本で1200円だったけど、一本でも満足感があるので高くないかも。しっかりスモーク味なので、マスタードなどは不要です。

店員さんのオススメに従ってサワークリームをかけたヴァレニキ(MIRATORG社製)も、美味しい

店のホームページによると「ウクライナの伝統料理ヴァレニキは、ぺリメニ(ロシアの水餃子)より少しサイズが大きめで肉以外の具材を包んだ料理」とのこと。

・・・しかしこの味はものすごく記憶にあるな。

絶対に過去にどこかで食べている。しかもそんなに昔じゃなく。

どこで食べたんだっけ としばし考え、思い出した。クラクフで食べた「ピエロギ」だ

としばし考え、思い出した。クラクフで食べた「ピエロギ」だ

調べたところ、「ヴァレニキ」と「ピエロギ」は同じものとのこと。「ヴァレニキ」はウクライナ語で、「ピエロギ」はポーランド語。

以下、クラクフで食べたポーランド料理の写真です。オシフィエンチム(アウシュヴィッツ)から戻って夜遅くなっていたのでお腹がペコペコで、食べ始めてから慌てて写真を撮ったので汚いですが

「ピエロギ」

同行者と分けたので、実際はこの倍量ありました。

「キノコソースのロールキャベツ」

これ、すんごく美味しかった。

「ジュレック」

ポーランドの伝統料理で、ライ麦を発酵させた液体から作る酸味のあるスープ。ディルがたっぷりで、サワークリームも使われています。

この他にビールとマッシュルームスープも頼んで会計が一人60ズロチ(1800円)だったのだから、やはりポーランドの物価は衝撃的に安かったのだな。

そして改めて見返して、ポーランド料理、ウクライナ料理、ロシア料理が似ていることがよくわかる。ロールキャベツは、ロシア料理ともポーランド料理ともされている料理ですね。

周囲を6カ国に囲まれたポーランドは、長い侵攻を受けた歴史から、他国の食文化がパッチワーク的に組み合わさった国とも言えます。・・・ポーランドは、ドイツ、チェコ、スロバキア、ウクライナ、ベラルーシ、リトアニアの6カ国に周囲を囲まれています。じゃがいもやライ麦、小麦、大麦、甜菜などの農作物が多く収穫される一方、もともとは騎馬民族であるために、平野部では牛や豚、山麓では羊が飼育されており、乳製品も豊富です。寒い国なので煮込みやスープ料理が多く、ライ麦、小麦が豊富に収穫されることから、粉物文化も発達してきました。第二次大戦ではドイツ、ロシアの侵攻を受けましたが、それ以前も侵略されてきた歴史は長く、他国の食文化が複雑に入り混じっています。

(「ポーランド料理はパッチワーク」朝日新聞)

ほぅ。

食に歴史あり、ですね。影響を受け、影響を与え。

では同じスラヴ民族のチェコはどうなのだろう と調べてみたら、似ているといえば似ているけど(スメタナを多用したり)、そこまででもない感じ。

と調べてみたら、似ているといえば似ているけど(スメタナを多用したり)、そこまででもない感じ。

スラヴ語の共通性を基盤とするスラヴ全体の共通性を強調する態度は汎スラヴ主義と呼ばれ、国民楽派、第一次世界大戦と民族国家、旧東欧の概念などの重要な主体性ともなったが、文化・宗教面ではスラヴ各民族ごとに異なる主体性を持っており、過去何度も繰り返されたポーランド・ロシア戦争のほか、近年では1990年代のユーゴスラビア紛争や2010年代〜20年代のウクライナ紛争などのように血を流し合って対立する矛盾した面を持っている。

(wikipedia「スラヴ人」)

チェコ料理はドイツ、オーストリアの食文化の影響を強く受け、「より田舎っぽくしたドイツ料理」に例えられることもある。逆に、チェコの食文化はオーストリア料理にも影響を与えた。

(wikipedia「チェコ料理」)

なるほど。料理というのは民族的な影響よりも地理的、政治的な影響の方が大きいのかも。特にヨーロッパの国々では。そもそもスラヴ民族の定義が一つの民族を指すのではなく、言語学的な括りとのことだし。

チェコには昔行ったけど、なぜか食べた料理の記憶がない。写真もない。東京にはチェコ料理店が2つあるようなので(代々木上原の「セドミクラースキ」と四谷三丁目の「だあしゑんか」)、いつか行ってみたいです。

食事の写真はなかったけど、チェコで買ったお土産の写真が出てきたので、可愛いからあげておく(撮影はウィーンのホテルですが)。木の人形はチェスキークロムロフで、他はプラハで買いました。写真にもありますが、プラハでは音楽会のチラシが街の至るところで配られていて感動したことを覚えています。2004年なので、もう20年近く前の話。

最後に、オマケでもう一つ。

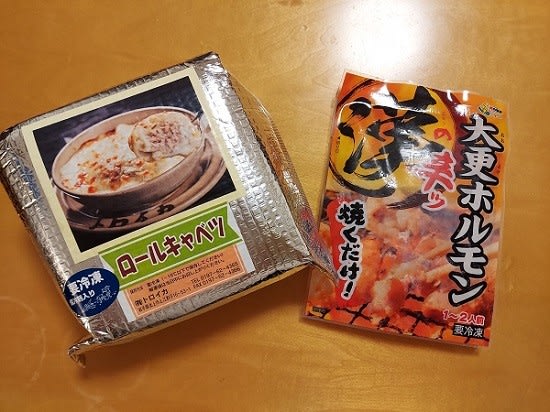

岩手にある日本人経営のロシア料理店『トロイカ』のロールキャベツ。

歌舞伎座向かいの岩手のアンテナショップで買いました。

以前購入した同店のボルシチが美味しかったので(ビーツ不使用だったけど、それも日本のロシア料理店らしくてまたよし)、今回はロールキャベツを購入。

右のホルモンはトロイカとは関係ありませんが、やはり以前アンテナショップで買って美味しかったので

」とマリンスキーの公式ページを確認したら、普通に

」とマリンスキーの公式ページを確認したら、普通に

」っていうタイトルにしてたんですけど…。

」っていうタイトルにしてたんですけど…。

(写真はなんかキモい感じになってるが)

(写真はなんかキモい感じになってるが)