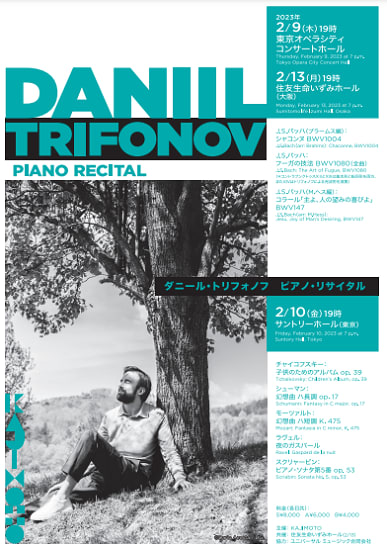

チャイコフスキー:子供のためのアルバム Op. 39

シューマン:幻想曲 ハ長調 Op. 17

モーツァルト:幻想曲 ハ短調 K. 475

(20分間の休憩)

ラヴェル:夜のガスパール M. 55

スクリャービン:ピアノ・ソナタ第5番 Op. 53

J.S.バッハ(M.ヘス編):コラール「主よ、人の望みの喜びよ」BWV147(アンコール)

9日に続き、10日のサントリーホール公演に行ってきました。

両日とも、kajimoto恒例、演奏前のご本人アナウンスがありました。

ただポゴレリッチのときのような耐震構造の案内ではなく、「こんにちは、ダニール・トリフォノフです。今日皆さんのために演奏ができてとても嬉しいです。楽しんでいただけますように」という簡潔な内容でしたが。

トリフォノフって声が若々しいんですね。いや実年齢も若いんだけど(31歳)、達観したような風貌だから

客席には、社長の隣に奥様らしき方の姿がありました。

今夜もピアノはファツィオリ。

だけど昨夜よりも音がまろやかというか、私が知っている他メーカーのピアノに比較的近い響きに感じられました。

ホールと席が変わっただけでこんなに音の印象が変わるものだろうか?と不思議だったのだけど、kajimotoのtwitterによると「今夜は曲に合わせてピアノを変えるかも?」とのことだったので、変えたのかも。

ただ今夜も「音の色」が薄めなことは同じでした。

チャイコフスキーの「子供のためのアルバム」、初めて全曲通して聴いたけど、温かくていい曲ですねえ 。「四季」にしても、チャイコフスキーはこういう小品もとてもいいな。

。「四季」にしても、チャイコフスキーはこういう小品もとてもいいな。

ただトリフォノフの演奏は、予習で聴いたプレトニョフや、「四季」が素晴らしかったヴィルサラーゼのそれとは異なり、やはり音色のロシア味は薄い。

あまり音が語らないというか、歌わないんですよね。音の体温が薄めというか。

もっとも、トリフォノフ独特の個性のようなものは、わかりました。

たとえば「人形のお葬式」→「ワルツ」のガラリとした空気の変化とか、「ナポリの踊り」のような演奏と(上手いなあ!これ聴くとバレエ観たくなる)、「ママ」や「甘い夢」のような演奏の二面性とか。

ファツィオリって鍵盤が軽いのかな。「ナポリ」の終盤、ピアノであれほどの同音連打ってできるものだろうか。楽しかった これを聴いて後半の「スカルボ」が楽しみになりました。

これを聴いて後半の「スカルボ」が楽しみになりました。

続いて、シューマンの「幻想曲 Op. 17」と、モーツァルトの「幻想曲 K. 475」。

どちらも決して悪くはない。悪くはないのだけれど。

フレイレやヴィルサラーゼで聴いた表情豊かなシューマンの同曲や透明感のあるモーツァルトの同曲の演奏と比べてしまうと・・・。

過去に聴いた名演と比べても、それと異なる個性で感動させてもらえることって沢山あるじゃないですか。だから演奏会に通い続けるわけだけれど、この2曲では私はトリフォノフからそういうものはもらうことはできず・・・(素人がエラそうに本当にすみません )。

)。

そういえば私は気づかなかったけれど、今日のモーツァルトでも暗譜がとんでいたそうで。ツィメさんやポゴさんのように楽譜を使えばいいのにねえ 。

。

休憩を挟んで、ラヴェルの「夜のガスパール」。

「オンディーヌ」と「絞首台」は、ごめん、やはり大好きなポゴレリッチのそれと比べてしまうと「悪くはない、悪くはないのだけれど・・・」状態で聴いてしまった。。。

「オンディーヌ」の水の音とかすごく綺麗で、ファツィオリと合ってるなあとは感じたけれど、ポゴさんのを聴いたときのように胸が苦しくなるような感覚はなく。

「絞首台」も同様で、この曲に欲しいあの独特の暗さがなく。

結局、ここまでは「フレイレはトリフォノフのどこにそれほど惚れ込んだのだろう」と、このピアニストの魅力がわかるようなわからないような 、だったのだけれど。

、だったのだけれど。

「スカルボ」。

いやあ、凄かった。。。。。

これにはポゴレリッチのガスパールが大好きな私も、感動しました。

なんだあの音のコントロール、というかコントロールさえ意識せずに弾いてる感じ。トランス状態というか憑依系というか。

素晴らしいテクニックなのにそれをひけらかそうという意識は感じられず、彼の中に流れている音楽が聴いている側に直接的に伝わってくるような。

トリフォノフ、こういう演奏をさせると無敵ですね…

演奏後は本人も満足そうに袖に引っ込んで、すぐに戻ってきて、前曲の勢いのままスクリャービンの「ソナタ5番」。

彼の十八番なんだろうな、ということがよくわかる演奏でした。

何も言うことないです。こんな弾き方なのに、不自然さはゼロ。鍵盤を見ていてもどうやって弾いてるんだか全くわからん。

彼の中に流れている音楽がほぼ同時にピアノの音となって表れているような。

こういう「血」で弾いている感じ、フレイレを思い出すな…。

こういう自在な音の演奏を聴けるのって、すごく貴重です。

しかしファツィオリってこんなにしっかり鳴るんだねえ。そしてどんなに強音でも音が濁らない。

今はまだ決して好きなピアノとは言い難いけれど、このピアノ独特の良さがあることは理解できた気がしました。

今日は客席のマナーもとてもよくて、本人も満足そうだった(袖に帰るときに表情がよく見える席だったので)。サントリーホールがあそこまで静謐になるとは。

アンコールは「主よ人の望みの喜びよ」を弾いてくれないかなあ、絶対合うと思うの、と思っていたら、弾いてくれました

今夜はアンコール仕様なのか、昨夜よりもゆったりと静かな静かな音で奏でられました。

クールダウンのように弾かれた、祈りのような、鎮魂のような、静かで崇高で優しい響きのバッハ。美しかった。。。今夜聴きに来て本当に良かったです。

そしてスクリャービンの後にこの音楽がこれほどしっくりくることに、改めてバッハという作曲家の懐の深さを感じました。

そうそう、今夜はP席をすべて空席にしていました。

時々こういう演奏会に出会うけれど、どういう理由によるのだろう

トリフォノフ、日本でのソロリサイタルはなんと8年ぶりだったとのこと。

次回はそれほど遠くなく来日して、今度はショパンを弾いてほしいな。

フレイレは「最近の若い人達はショパンは速く強く弾けばいいと思っている」と不満を述べていたので、トリフォノフのショパンはそうではないということだろうか。聴いてみたいです。

※2023.1019追記:

ファツィオリジャパン代表取締役の方が、ファツィオリの音色の特徴について話されている記事を見つけました↓。

これを読んで、私がファツィオリを苦手な理由って、この透明感なのかも、と。

人間でも世の中でも、純化させすぎる傾向が苦手で、汚い部分や雑味もある方が自然の姿じゃないか、と感じてしまうんです。

だから、こういう雑味が整理された純化された音に無意識に抵抗を感じてしまってるのかも。

じゃあなぜ主よ人の望みの喜びよはあんなに良かったのだろう?と思い返すと、すごく純粋に美しく聴こえたんですよね。静かに祈るような音でした。

そういう雑味のない純粋に美しい部分も、やっぱり人間の一部じゃないですか。普段表には出ていなくても。

そういう部分だけを掬い上げられる良さは、ファツィオリの美点なのかも、とも。

──メーカーによってピアノの音色が違うと伺いました。ファツィオリの音色は、どんな特徴がありますか?

「音楽の特徴」という言葉はあまり好きじゃないけれど、一番良いところは「非常に透明なクリアな音」です。技術的な説明は別として、一般の人にもピアノの音のクリアさがすぐに感じられるピアノです。

──音が澄んでいるということですか?

いちばん有名なピアノメーカーはスタインウェイですね。スタインウェイは、倍音(※ある音に共鳴・不随して同時に出ている音のこと)がいっぱいある。ヤマハのピアノも倍音が非常に多いですが、ファツィオリは倍音を非常に整理しています。緻密な造り方をしていることで、余分な倍音を整理し、濁らない非常にクリアな音を可能にしています。演奏の時に、多くのピアノはたとえるなら“雲みたい”な感じがありますが、ファツィオリは一音一音が別々の粒のようです。演奏すると、よくわかると思います。

(ジャズやポップスのピアニストも支持!新興ピアノメーカー『ファツィオリ』人気の秘密)

ピアノ選定もリハーサルもおわり開場しました!お気をつけてお越しください😳 #ダニール・トリフォノフ #トリフォノフ pic.twitter.com/bAVB8a5jMK

— KAJIMOTO (@Kajimoto_News) February 10, 2023

THANK YOU !

— KAJIMOTO (@Kajimoto_News) February 11, 2023

DANIIL TRIFONOV

PIANO RECITAL 2023

FEBRUARY 10, 2023

SUNTORY HALL

アンコール :

J.S.バッハ(M.ヘス編):

主よ、人の望みの喜びよ BWV147https://t.co/A4o1QYT5WP

Piano @daniil_trifonov #DaniilTrifonov #ダニールトリフォノフ #トリフォノフ

Photo by @harada_kazumasa pic.twitter.com/dDHHRm0HHw

今回は、一夜目のバッハ・プログラムは前のシーズンで弾いていたもの、二夜目のほうが今シーズンのプログラムで、かなり久しぶりの来日リサイタルなので両方弾くことにしたんだそうです。バッハ・プロのほうは日本で披露できていなかったもんね。ソロリサイタルは8年ぶりだったらしい

— 高坂はる香(音楽ライター) (@classic_indobu) February 10, 2023

Nelson Freire: Robert Schumann - Fantasy in C major, Op. 17 (1983)

フレイレのシューマンの幻想曲。

フレイレのピアノだけが感じさせてくれるこの空気、もう二度と体感することはできないのだな。。