この演奏会で、過去最多だった私の演奏会尽くしの一年も〆。

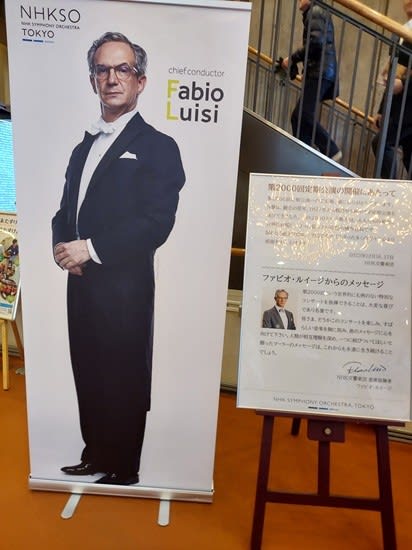

N響の記念すべき第2000回定期公演。第1000回は37年前だったといえばその稀少さがわかるというもの。

同じペースていけば、第3000回は37年後。その頃私はどうしているかな…。

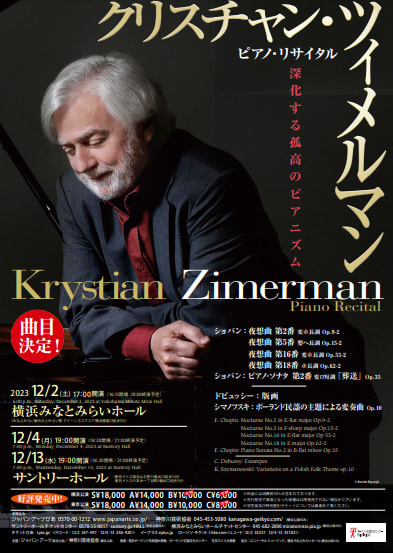

マーラーは1番、2番、9番しか聴いたことがないので、今回聴く8番ももちろん初めて。

「一千人の交響曲」という大層な名前が付けられているけれど、初演時の演奏は実際に千人規模の編成だったとのこと。

もっとも今回のN響は300人くらい?だったようですが、それでも普段私が聴く演奏に比べれば十分に大編成で、舞台が人と楽器で埋め尽くされていました

この曲自体は予習で聴いたときは、第一部の大編成で主張される「神を称えよ!」が煩く感じられて辟易してしまいマーラーが嫌いになりそうだったのだけれど、実際に聴いてもその感覚が完全に払拭されたわけではなかったのだけれど、ところどころで聴こえてくる「マーラーな音」が楽しかった。

個人的には、この曲は第二部の方が美しさが感じられて好きだな。それでも予習のときは全く良さがわからなかったのだけれど。今日の演奏では、途中で(私が)中だるみしつつも、壮大なフィナーレの音の響きの美しさは圧倒的で、嫌な感覚を覚えることなく「音の宇宙」を実感することができました。

録音で聴きたい曲ではないけれど、生で聴くと楽しいですね。N響の弛緩することのない集中力のある演奏も、とてもよかった。なにより、苦手なこの曲を音楽的に楽しむことができたのは、ルイージの品よく開放的でドラマチックな音楽作りのおかげが大きかったのではないかと想像する。

第2000回という記念すべき公演をこうして聴くことができて、イベント好きとはいえない私も、なんだか幸せな気分になることができました。最後にホールを満たしたあの音の宇宙の色とともに、忘れない公演となりました。

まぁ、好きな曲か?と言われると、今もそうとは言えないけれど(マーラーに限らないけど、女性に無条件の愛と救済を求めるような夢見がちな歌詞にもあまり共感できない…)。

そうそう、バンダを照らす?左右のライトがここぞというときにオンになって、その効果も楽しかったです🎵

駆け足で感想をあげてしまったけれど、今年の感想を今年のうちにあげることができて、ほっとしました。音楽に浸りきることができたこの一年、本当に幸せでした。来年はどんな年になるのか想像がつかないけれど、良い年になるといいな。

皆さま、今年も当ブログにお越しくださり、ありがとうございました。

よいお年をお迎えください!

ソプラノ:ジャクリン・ワーグナー

ソプラノ:ヴァレンティーナ・ファルカシュ

ソプラノ:三宅理恵アルト:オレシア・ペトロヴァ

アルト:カトリオーナ・モリソン

テノール:ミヒャエル・シャーデ

バリトン:ルーク・ストリフ

バス:ダーヴィッド・シュテフェンス

合唱:新国立劇場合唱団

児童合唱:NHK東京児童合唱団

[Aプログラム]のマーラー《交響曲第8番「一千人の交響曲」》は、ファン投票により、3つの候補曲から選ばれた。名前通りの大編成を必要とするため、100年近い歴史を持つN響が演奏するのも、今回でようやく5回目である。戦後間もない山田和男(一雄)指揮の日本初演に続き、若杉弘、デュトワ、パーヴォ・ヤルヴィといった歴代のタイトル指揮者が、ここぞという時に取り上げてきた。マーラーへの思い入れの強さでは、ルイージも負けていない。彼の推薦する欧米のトップ歌手たち、そして大人数の合唱団がNHKホールに集結する。

実演でしか真価が伝わらない曲がいくつかあると思うが、この作品など、その最たるものだろう。マーラー自身は「これまでの交響曲は、すべてこの曲の序奏に過ぎない」と豪語し、初演も大成功を収めたが、ドイツの音楽美学者アドルノなどは「題材が崇高だからと言って、作品も崇高とは限らない」といった意味のことを述べているし、他にもこの曲に対する否定的見解は少なくない。確かに「聖なるもの」一辺倒で、猥雑な要素がない点は、マーラーの作品としてはかなり異色である。中世の讃歌(第1部)とゲーテの『ファウスト』(第2部)を無理につなぎ合わせたような構成も、一見不自然に感じられる。

しかし、圧倒的な音響空間に身を浸すことで、作品の全体像や、「宇宙の響き」を具現化しようとしたマーラーの意図に、多少なりとも迫れるのではないか。めったにない機会、生で聴くことを特に強くお勧めしたい。

(N響HP)

)

)