youtubeで光子さんとの「美しき水車小屋の娘」を観て衝撃を受けてから、一度生で聴いてみたいと思っていたイアン・ボストリッジ。

我が町に来てくれた~

このホールの客層は相変わらずプロっぽい人が多め

今回のプログラム構成はちょっと面白くて、まずシューベルトの「白鳥の歌」の第1~7曲(詩:レルシュタープ)が歌われ、休憩を挟んでベートーヴェンの「遥かなる恋人に寄す」、続いて「白鳥の歌」の第8~13曲(詩:ハイネ)と14曲(詩:ザイドル)が歌われました。

とてもとても素晴らしい演奏会でした。

どちらの曲も、聴くのは初めて。

チケットを購入したのが直前だったため対訳レベルとまではいかなかったけれど、予習はしていったので各曲の大体の歌詞は頭に入って聴けました。

【シューベルト:白鳥の歌 第1曲「愛の使い」~第7曲「別れ」】

第4曲「セレナーデ」以降に引き込まれました。第7曲「別れ」の軽やかさもとてもよかった。

ボストリッジは高めの声、夢見る甘さ、暗さ、純粋さ(ストーカーぽさとも言う笑)、微かな狂気の具合が理想的!そして、リアルさ。

等身大で共感できる、そんなシューベルト。

(20分間の休憩)

【ベートーヴェン:遥かなる恋人に寄す】

一曲目から引き込まれました。うまく言えないのだけれど、ボストリッジの声にすごくピッタリで。

この曲って一見明るい音楽なのだけれど、とても美しく切ない曲のように感じられました。

第6曲のボストリッジの声を聴きながら、愛の憧れをそのまま音にしたらこういう音になるのだろうと、そんな風に感じました。

この歌の「恋人」は本当に存在しているのだろうか。

存在していたとして、その存在自体が手の届かない遠い「憧れ」なのではないか。

たとえ心は通じ合っていても、この世界では結ばれることが許されない相手なのではないか。

そんな風にも聴こえました。

【シューベルト:「白鳥の歌」第8曲「アトラス」~第14曲「鳩の便り」】

第12曲「海辺にて」の甘く柔らかな声、よかったな〜。

第13曲「ドッペルゲンガー」の青年らしい狂気も。

一転して第14曲「鳩の便り」で明るく軽やかに終了。・・・のはずなのだけど。この「鳩の便り」も、ただ明るく軽やかなのではなくて、その中にどこか悲しみのようなものがあるように今日の歌からは感じられました。シューベルトが作曲した最後の歌と思って聴いているからなのか。でもボストリッジの歌い方からもそういう感じを受けたような、そんな感じがしたのでした。

【シューベルト:さすらい人の月に寄せる歌 Op.80-4, D870(アンコール)】

冒頭のピアノがカッコイイ!

ボストリッジのことばかり書いてしまったけれど、今回の公演、同じくらいジュリアス・ドレイクのピアノの豊かな表現力にも魅了されました。ボストリッジとの相性抜群で、お互いに信頼して歌っている&弾いているのが伝わってきた。

【シューベルト:弔いの鐘 Op.80-2、D871(アンコール)】

ピアノの歌も、美しかったなぁ。ボストリッジの伸びやかな声、美しかった…。

【シューベルト:夕映えの中で D799(アンコール)】

この曲で最後なのだな、とわかる歌い方。聴かせてくださいました〜。ブラヴォー

本当に良い夜だった この独特の後味は、オケの演奏会からはもらえない感覚。

この独特の後味は、オケの演奏会からはもらえない感覚。

地元でこんな演奏会が聴けるのは本当にありがたいです。

神奈川県立音楽堂、いつまでも頑張ってください。応援してます!!

で、31日のサントリーホールのバーメルト&札響の演奏会のチケットも急遽買い足してしまった。。。演奏会って本当に中毒だ。。。ボストリッジのブリテンと、バーメルトさんのブルックナー6番。楽しみ

What a pleasure tonight to be sharing the stage here in #Tokyo with these two. @ianbostridge @alessioallegrini @toppanhall pic.twitter.com/cPhSAMjOhp

— Julius Drake (@juliusdrake) January 23, 2024

【定期演奏会】

— 札幌交響楽団(公式) (@sapporosymphony) January 24, 2024

1/27(土)開演17:00、28(日)開演13:00『第658回定期演奏会』は札幌コンサートホールKitaraで開催します。首席指揮者マティアス・バーメルト退任前札幌でのラストステージ、皆様のご来場をお待ちしております。#札響 #ボストリッジ #アレグリーニ

●当日券販売⬇https://t.co/OwyPAbnodx

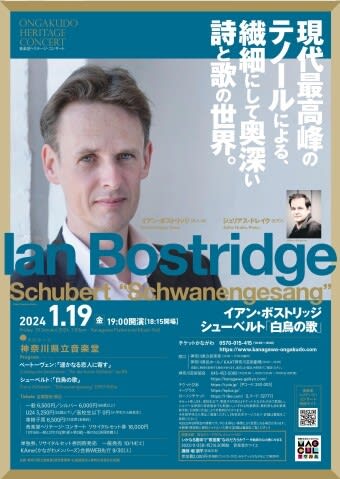

イアン・ボストリッジ シューベルト「白鳥の歌」メッセージ!2024.1.19 音楽堂ヘリテージ・コンサート