ジャルパックと国際化(PART 1)

(jalpak01.jpg)

(hawaii94.jpg)

(hawaii90b.jpg)

(hawaii95b.jpg)

(hawaii91.jpg+cleoani.gif)

(hawaii93b.jpg)

(sylvie500.jpg)

(sylviex.jpg)

ケイトー。。。 “ジャルパック”ってぇ何よゥ~?

(kato3.gif)

あれっ。。。 シルヴィーは知らないのォ~?

たぶん日本航空と関係あることなんでしょうけれど。。。

あのねぇ~、“ジャルパック”と言えば、日本人の40代以上の人は、おそらく誰もが知っていると思うのですよ。。。 “ジャルパック”という団体格安旅行ができるようになってから、日本人は海外に出てゆくようになったのです。

ジャルパック

(jalpak02.jpg)

株式会社ジャルパック(Jalpak)は、JALグループの旅行会社の名称、及び同社が実施しているパッケージツアーのブランド名である。

日本初の海外パックツアー

高度経済成長による外貨獲得高が伸びたため、第二次世界大戦後以降の日本人の海外渡航制限が1964年(昭和39年)に解除されたことを受けて、1965年(昭和40年)1月20日に日本初の海外パッケージツアーブランドである「ジャルパック」第一弾の発売が日本航空によって開始された。

全7コースがIATA加盟旅行代理店から一斉発売された。

当時はツアー参加者にサービスとしてトラベルバッグを配布しており、そのバッグが海外旅行者の間でステータスとされていた。

現在では高級なイメージは払拭され一部の高額パッケージツアーは残しているものの一般的なパッケージツアーとなっている。

出典: 「ジャルパック」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

第二次世界大戦後以降の日本人の海外渡航制限が1964年(昭和39年)に解除されたことで、この団体格安海外旅行ができるようになったのですよ。

つまり、戦後から昭和の40年までは、海外旅行する人はいなかったの?

外交官や、商社の駐在員、それにアメリカの奨学金や国費の留学制度を頼って留学する学生以外では、まず一般の日本人で海外旅行する人はいなかった。。。 だいたい、一般庶民には当時の海外旅行は高すぎた。。。

。。。で、どうして海外渡航制限が解除されたの?

日本が経済成長を遂げて、それまでのように外貨を貯(た)める必要がなくなったのですよ。

ところで、どういうわけで“ジャルパック”を持ち出してきたわけなのォ~?

実は夕べ、バクーバー市立図書館で借りていた本を読んでいたら次の箇所に出くわしたのです。

(always1.jpg)

昭和30年代という言い方はよくしますよね。

しかし、昭和は64年まであるのに、たとえば昭和50年代とか昭和60年代という言い方はほとんどしないんです。

昭和40年代というのは微妙なところなんですが、50年代よりははるかによく使いますが、しかし30年代に比べたら全然使わないですね。

中間的なところがある。

「~年代」などという10年ごとに時間を区切る方法は、便宜の問題だと思うかもしれませんが、そうではありません。

「昭和30年代」という表現が使われるのは、それによって、僕らが一つの時代についてのイメージを持てるからです。

つまりそういう切り方に何かある種の共同主観的な意味があるわけです。

ところが昭和50年代という切り方は、僕らに何のイメージも与えない。

そのかわり何と言うかというと、1970年代とか80年代とかと言う。

あるいは現在も1990年代という言い方をするわけです。

昭和30年代という言い方にリアリティがあるのに、なぜ昭和50年代にはリアリティがないのか。(略)

昭和という言い方は日本でしか通用しないんですね。

ですから昭和30年代というイメージを持てるのは、日本人か日本に相当コミットしている人だけなんですね。

昭和30年代はそういう共同性のユニットでものを考えるときに意味があったんです。

ところが昭和50年代という言い方にはあまり意味がない。

どうしてだろうか。

それは昭和50年代に生きている人は、自分が日本に所属しているという自覚が、非常に乏しいからですね。

他方、1970年代と80年代という表現は、言うまでもなく地球規模で通じると信じられているから、この表現を使うときに、自分は日本よりも広い世界、地球規模の世界に属しているという感覚が前面にせり出しているわけです。

言い換えれば、自分が日本人であるということはもちろんわかっていても、そのことに特別な意味を見出せなくなっているときに、19XX年代という表現になるわけですね。

ですから、昭和30年代という言い方になるときには、いわば日本人は日本人という自覚の下で生きているんですね。

ところが昭和45年ぐらいを境にそういう時代区分が意味がなくなる。

(always2.jpg)

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fmeB08Qd4Qo?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

つまり、自分は日本人であるということが多くの日本人にとって派生的な意味しか持たないかのように感覚される時期が、昭和45年を境に起きているんですね。

だから昭和50年代、60年代という言い方はないんです。

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

16-18ページ 『戦後の思想空間』

著者: 大澤真幸

1998年 発行

発行所: 筑摩書房

確かに、昭和30年代という言い方はよくするのですよ。。。 でもねぇ~、昭和は64年まであるのに、たとえば昭和50年代とか昭和60年代という言い方はほとんどしないんですよ。。。 言われてみれば、確かにそういうことなんです。。。 僕も昭和50年代とか昭和60年代という言い方はしない。

どうしてなの?

上の本の著者は、自分は日本人であるということが多くの日本人にとって派生的な意味しか持たないかのように感覚される時期が、昭和45年を境に起きているんですねと言っている。。。 だから、日本にしか通用しない“昭和~年代”という言い方をしなくなったと主張しているわけです。

。。。で、昭和45年(1970年)に何があったと言うわけなのォ~?

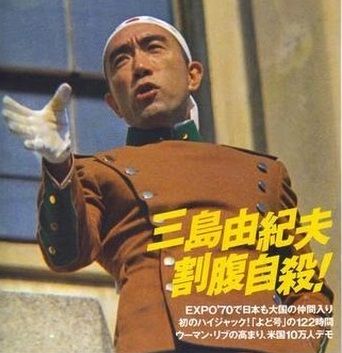

三島由紀夫が1970年11月25日に割腹自殺しているのですよ。

(mishima79.jpg)

<iframe width="500" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/6VhZ5k2PDfk?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

つまり、この三島事件が日本人の日本人意識を変えたというのォ~?

いや。。。 僕は、そう思わないのですよ。。。 この事件は確かに日本人に大きなショックを与えたけれど、この事件が原因で日本人が西暦を使うようになったとは思えない。

じゃあ、昭和45年に、他に何があったと言うのォ~?

この1970年(昭和45年)には万博があったのですよ。

(expo70a.jpg)

<iframe width="500" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/5yVvBW4p7z8?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

つまり、大阪で万国博覧会が開かれたことが影響して、自分は日本人であるということが多くの日本人にとって派生的な意味しか持たないかのように感覚されるようになったと、ケイトーは考えるのォ~?

いや。。。 それは上の本の著者がそう思っているだけで、僕はそのようには考えてないのです。。。

じゃあ、ケイトーは何が原因で日本人が昭和や平成の年号よりも西暦を使うようになったと思うのォ~?

だから、間違いなく“ジャルパック”の影響ですよ。。。 日本人が海外へ出てゆくようになったことが一番の原因だと僕には思えるのですよ。

その証拠でもあるのォ~?

海外で働く人が多くなったわけですよ。。。 駐在員だとか。。。、あるいは海外に移住する人も多くなった。。。 要するに海外で暮らす日本人が多くなったのですよ。 しかも、昭和30年代と比べたら、海外のニュースなどもテレビや映画や雑誌を通して日本にいやというほど入ってくる。 だから、昭和何年だとか、平成年だとか。。。言うよりも どうしたって西暦を使うようになってしまう。

そうかしら。。。?

あのねぇ~、僕は これまでにバンクーバー市立図書館で借りた本を読んで 記事を書くときに引用したのだけれど、100冊借りたとすると、その本の発行日時は圧倒的に西暦で書かれているのです。。。 昭和とか平成で記載されているのは100冊の中で1冊か2冊ですよ。。。 ちょっと次の検索結果を見てください。

(gog60322a.png)

■『現時点での検索結果』

「"発行所:" 著者: デンマン」を入れてGOOGLEで検索してみたのですよ。。。 最初のページに出てくる本の発行日時はすべて西暦ですよ。

(question.gif)

(すぐ下のページへ続く)