クラシック鑑賞 6 (PART 1)

(dmitri02.jpg)

(music987.jpg)

(ireba03.jpg)

(laugh16.gif)

(ohta03.png)

デンマンさん。。。、最近、クラシックにハマっているのですかァ~?

(kato3.gif)

僕はクラシックは、どちらかと言えば苦手なんだよ。。。

それなのに、どういうわけで、最近オイラと たびたびクラシックを鑑賞するのですか?

オマエは不満なのォ~?

いいえ。。。 デンマンさんと共にクラシックを鑑賞することができるなんてぇ~、天にも昇るよな気持ちですよ。。。 この際、スキップして喜んでもいいですか?

あのさァ~、いくらなんでも、それはオーバーじゃないのォ~? オマエが以前のようにスキップして喜んだら、この記事を読みにやって来たネット市民の皆様が呆れて他のブログへ飛んでしまうのだよ!

分かりました。。。 じゃあ、スキップして喜びたいのですけれど、デンマンさんが そのように言うのであれば、じっと我慢したいと思います。。。で、いったいどのようなクラシックの曲を鑑賞するのですか?

オマエが“前奏曲集”の中で書いていた記事から選んだのだよ。。。 ちょっと読んでごらんよ!

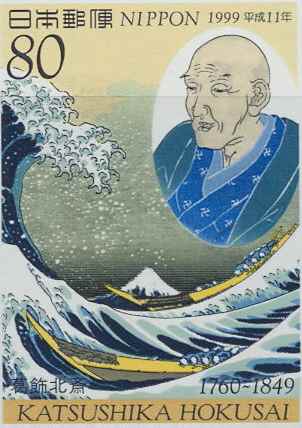

18.2 Dimitri Shostakovich

言いたい事を言うこと自体が目的なのではない。言いたい事を言える場、状況を得る事が目的なのである。それでこそ、言いたい事はいつでもいえる。それなしには言論、表現の自由はあり得ない。そうした自由は天与の、一人一人の人間に与えられた権利なのであろうか。それとも、我々が自ら獲得しなければならない、人間としての責務なのであろうか。多分、前者だけであったのならば、無責任な、と言う事は、無意味な自由だけしか残らないであろうし、後者だけであったならば、強者のみの自由に終わるであろう。

さて、今ある状況で何処まで言えるか、という事に神経を擦り減らしてきた後で、比較相対的には自由に発言できる場を確保した時に、或いはそうした状況にめぐり合った時に、ふと、自分は言うべき何ものをも現在はもっていない、という事に気がついた、という様な消耗しきった人を見る事は心痛む事である。

私は今、Dimitri Shostakovichのことを言っているのである。彼の作品の多くは、妥協の産物と言うよりは、失敗した弁証法なのであろう。此処で私が意味する弁証法とは、自己の主体性と自己の外界との軋轢及びそれらの止揚である。B. Bartókは前者しか見なかったが故に、<<Concerto for Orchestra>>でShostakovichの作品を揶揄していたのであろうか。そういう資格は一切の妥協を拒んだBartókにはあるのではあるが、私には、それは強者による事態の単純化ではないか、と思えるのである。

我々、西側に住んでいた人間は東側の人々よりも自由であったであろうか。多分そうで(あったで)あろう。しかしながら、何か身動きも出来ない、といった閉塞感にいる(いた)のは、私だけではないであろう。音楽ひとつとって見ても、無思考で無責任な自由と、金力による自由が野合した商業資本という権力によって、どれほど我々が管理されている(いた)か、という事が気にならないとしたら目出度い限りである。それではBartókの晩年の困窮もなかったことであろう。

Shostakovichについては多くの事が書かれてきた。また、彼自身の遺言とされた<証言>もある。それらに見られる記述に比較して、彼の作品の響きは、先入観なしに聴けば、それほどまでには暗くはない、というのが私の印象である。私がここで、陰鬱である方が良いとか、深刻である方が高級である、などとは言ってはいないのは断わるまでもないであろう。より悲壮がかった雰囲気をもつ作品を作る作曲家は、捜すまでもなく幾人もいるではないか(草子地:ポーランドの作曲家の作品に顕著である)。そうではなくて、私がShostakovichの作品を聴くときに辛く感じるのは、敢えて言うのであるが、その音楽の中に、何か薄笑いにも似た表情を見てとる時である。それが、私には、前後の経過とは然したる関連もなく、ときおり顔を覗かせる様に見える(聞こえる)のである。その、うわの空、とでもいった様な仮面の微笑は、彼の資質によるものなのか、はたまた強いられた古典主義、とでも言える彼の作曲技法からくるものなのか、私には分からないのであるが、もともと、それは区別できるものでもないかもしれない。好き

か、と聞かれれば、好きではない、としか答えられない一方、それが嫌いか、と聞かれれば、嫌いだとか不快だとか言うには、あまりに軽すぎる冷笑である。

丁度、ソヴィエト社会主義連邦共和国そのものが、反定立としての成熟した資本主義を欠いたままでの擬似的に成立した体制であったように、Shostakovichは、自己の尊厳と権力からの圧力を止揚するのに、その手段を奪われていたが故に失敗せざるを得なかった。その失敗した弁証法は、行き先のない結果を苦悩する。S. Kierkegaardは、苦悩だけが真実だ、と繰り返し書いていた。しかし、私は、Shostakovichに未だその真実を聴けないでいる。問題は、多分に、私の側にあるのかも知れないが、ただ、別の見方をすれば、彼についての記述から彼の作品が充分に自立する可能性については、今なお年月を要するのではないか、とも考えられるのである。私は、ここでは、例えば、J.S. Bachが神を信じていたか、いなかったかに拘わらずに、彼のfugaは自立している、と言う意味で<自立>という言葉を使用しているのであるが、一方、この例にしても、彼のKirchenkantatenが同じく自立しているかどうかは議論の余地があろう。しかるに、そうした自立に終局的な意味があるかどうかは、別次元の話題である。現代に於いて、それは個人の価値観の問題でもあり、そうでなければならないであろう。ただ、私は、Shostakovichの作品の幾分かは、永久にそうした自立を促すような性格を持ってはいない、と予想してはいるのである。

五十歩百歩と言う言葉がある。五十歩逃げた人間は、百歩逃げた人に対して誇ってはならない、という意味であろう。

私は、しかしながら、百歩逃げた人間は、五十歩逃げた人に対して恥じねばならない、という事をも忘れてはならないと思う。私のような者でさえ、仕事の第一線から退いたときは、これで戦いは終わった、としみじみ思ったものである。

一歩も逃げないで、なおかつ、他を裁かなかった人を、私はひとりだけ知っている。

蛇足(コーダ):

単純な家内は、不愉快な気分になるのなら、(そんな)音楽など聴かなければいい、などというが、その不愉快さを含めて何ものでも存在するのだ。直接的にも、間接的にも、他人とつき合うという事は、嫌であっても、そういう事であろう。いいとこ取りのつまみ食いは良くない。

ほど良い(名)曲を聴きたいと、と思う時に、私は、Shostakovichの<<ピアノ協奏曲 第二番 ヘ長調>>(Op. 102、特に第二楽章)を聴く。こういう言い方は作曲者に対して失礼であるのは承知しているのではあるが、典型的な名曲を聴くのも腹にこたえすぎる時というのもあるのである。Dimitri Shostakovich Juniorのさわやかな演奏(Chandos CHAN 8443)には眼をみはるものがある。

78-79ページ

『前奏曲集―あるアマチュアの覚書-作品 1の1』より

振り返ってみると、デンマンさんと共にクラシックを鑑賞するなんて今年になってから3度目のことですねぇ~。。。

確かに、そうなのだよ! でもさァ~、オマエの上の文章は とにかく読みづらいのだよ! おそらく、この記事を読み始めたネット市民の皆様の半分以上が、オマエの読みづらい文章を途中まで読んで 他のブログへ飛んでしまったと思うのだよ!

それほどオイラの文章は悪文でしょうか?

オマエの文章ほど読みづらい悪文を 僕は他に見たことがないよ!

マジで。。。?

僕には、到底、オマエの文章を最後まで読む気になれず、仕方がないから次のように楽しく、面白く読めるように編集し直したのだよ。。。 オマエも読んでごらんよ。。。

18.2 ドミートリイ・ショスタコーヴィチ

Dmitri Shostakovich

(dmitri01.jpg)

言いたい事を言うこと自体が目的なのではない。

言いたい事を言える場、状況を得る事が目的なのである。

それでこそ、言いたい事はいつでもいえる。

それなしには言論、表現の自由はあり得ない。

そうした自由は天与の、一人一人の人間に与えられた権利なのであろうか。

それとも、我々が自ら獲得しなければならない、人間としての責務なのであろうか。

多分、前者だけであったのならば、無責任な、と言う事は、無意味な自由だけしか残らないであろうし、後者だけであったならば、強者のみの自由に終わるであろう。

さて、今ある状況で何処まで言えるか、という事に神経を擦り減らしてきた後で、比較相対的には自由に発言できる場を確保した時に、或いはそうした状況にめぐり合った時に、ふと、自分は言うべき何ものをも現在はもっていない、という事に気がついた、という様な消耗しきった人を見る事は心痛む事である。

私は今、ドミートリイ・ショスタコーヴィチのことを言っているのである。

彼の作品の多くは、妥協の産物と言うよりは、失敗した弁証法なのであろう。

此処で私が意味する弁証法とは、自己の主体性と自己の外界との軋轢及びそれらの止揚である。

ベーラ・バルトークは前者しか見なかったが故に、<<オーケストラのための協奏曲>>でドミートリイ・ショスタコーヴィチの作品を揶揄していたのであろうか。」

バルトーク:オーケストラのための協奏曲

ショスタコーヴィチ:ピアノ、トランペット、

弦楽器のための協奏曲(Op.35)

そういう資格は一切の妥協を拒んだバルトークにはあるのではあるが、私には、それは強者による事態の単純化ではないか、と思えるのである。

我々、西側に住んでいた人間は東側の人々よりも自由であったであろうか。

多分そうで(あったで)あろう。

しかしながら、何か身動きも出来ない、といった閉塞感にいる(いた)のは、私だけではないであろう。

音楽ひとつとって見ても、無思考で無責任な自由と、金力による自由が野合した商業資本という権力によって、どれほど我々が管理されている(いた)か、という事が気にならないとしたら目出度い限りである。

それではバルトークの晩年の困窮もなかったことであろう。

ドミートリイ・ショスタコーヴィチについては多くの事が書かれてきた。

また、彼自身の遺言とされた<証言>もある。

それらに見られる記述に比較して、彼の作品の響きは、先入観なしに聴けば、それほどまでには暗くはない、というのが私の印象である。

私がここで、陰鬱である方が良いとか、深刻である方が高級である、などとは言ってはいないのは断わるまでもないであろう。

より悲壮がかった雰囲気をもつ作品を作る作曲家は、捜すまでもなく幾人もいるではないか(草子地:ポーランドの作曲家の作品に顕著である)。

そうではなくて、私がドミートリイ・ショスタコーヴィチの作品を聴くときに辛く感じるのは、敢えて言うのであるが、その音楽の中に、何か薄笑いにも似た表情を見てとる時である。

それが、私には、前後の経過とは然したる関連もなく、ときおり顔を覗かせる様に見える(聞こえる)のである。

その、うわの空、とでもいった様な仮面の微笑は、彼の資質によるものなのか、はたまた強いられた古典主義、とでも言える彼の作曲技法からくるものなのか、私には分からないのであるが、もともと、それは区別できるものでもないかもしれない。

好きか、と聞かれれば、好きではない、としか答えられない一方、それが嫌いか、と聞かれれば、嫌いだとか不快だとか言うには、あまりに軽すぎる冷笑である。

丁度、ソヴィエト社会主義連邦共和国そのものが、反定立としての成熟した資本主義を欠いたままでの擬似的に成立した体制であったように、ドミートリイ・ショスタコーヴィチは、自己の尊厳と権力からの圧力を止揚するのに、その手段を奪われていたが故に失敗せざるを得なかった。

その失敗した弁証法は、行き先のない結果を苦悩する。

キルケゴールは、苦悩だけが真実だ、と繰り返し書いていた。

しかし、私は、ドミートリイ・ショスタコーヴィチに未だその真実を聴けないでいる。

問題は、多分に、私の側にあるのかも知れないが、ただ、別の見方をすれば、彼についての記述から彼の作品が充分に自立する可能性については、今なお年月を要するのではないか、とも考えられるのである。

私は、ここでは、例えば、バッハが神を信じていたか、いなかったかに拘わらずに、彼のフーガは自立している、と言う意味で<自立>という言葉を使用しているのであるが、一方、この例にしても、彼の教会カンタータが同じく自立しているかどうかは議論の余地があろう。

しかるに、そうした自立に終局的な意味があるかどうかは、別次元の話題である。

現代に於いて、それは個人の価値観の問題でもあり、そうでなければならないであろう。

ただ、私は、ドミートリイ・ショスタコーヴィチの作品の幾分かは、永久にそうした自立を促すような性格を持ってはいない、と予想してはいるのである。

五十歩百歩と言う言葉がある。

五十歩逃げた人間は、百歩逃げた人に対して誇ってはならない、という意味であろう。

私は、しかしながら、百歩逃げた人間は、五十歩逃げた人に対して恥じねばならない、という事をも忘れてはならないと思う。

私のような者でさえ、仕事の第一線から退いたときは、これで戦いは終わった、としみじみ思ったものである。

一歩も逃げないで、なおかつ、他を裁かなかった人を、私はひとりだけ知っている。

蛇足(コーダ):

単純な家内は、不愉快な気分になるのなら、(そんな)音楽など聴かなければいい、などというが、その不愉快さを含めて何ものでも存在するのだ。

直接的にも、間接的にも、他人とつき合うという事は、嫌であっても、そういう事であろう。

いいとこ取りのつまみ食いは良くない。

ほど良い(名)曲を聴きたいと、と思う時に、私は、ドミートリイ・ショスタコーヴィチの<<ピアノ協奏曲 第二番 ヘ長調>>(Op. 102、特に第二楽章)を聴く。

ピアノ協奏曲第2番 ヘ長調 Op.102

第2楽章[ナクソス・クラシック・キュレーション

#ロマンチック

こういう言い方は作曲者に対して失礼であるのは承知しているのではあるが、典型的な名曲を聴くのも腹にこたえすぎる時というのもあるのである。

ドミートリイ・ショスタコーヴィチ ジュニアのさわやかな演奏(Chandos CHAN 8443)には眼をみはるものがある。

ピアノ協奏曲第2番 ヘ長調 Op.102

第2楽章 アンダンテ

デンマン注: 残念ながらチャンドス・レコード会社制作のカタログ番号CHAN 8443の CDのコピーはYouTubeにはないようです。

でも、上のクリップの演奏は太田さんも“眼をみはるものがある”と言うかもしれません。

42-43ページ

『前奏曲集―あるアマチュアの覚書-作品 1の1』より

『前奏曲集』より

デンマンさんは、どういうわけで音楽そのものについて語ろうとしないで、オイラの家内のことを取り上げようとするのですかァ~?

僕は何度も言うように、クラシックは苦手なんだよ! 確かに、<<ピアノ協奏曲 第二番 ヘ長調 第2楽章 アンダンテ>>は、さわやかな演奏だと僕も思うよ。。。 ただ、その事についてクダクダとオマエのように 御託(ごたく)を並べたくないのだよ! さわやかな印象を受け止めることができただけで僕は十分に満足しているのだよ! その印象を大切に温めることが、僕にとってクラシック鑑賞なんだよ。。。

要するに、クラシックそのものよりもオイラの家内の反応の方がデンマンさんに取って より興味深いのですかァ~?

その通りだよ! オマエが奥さんの反応を文章の中に取り上げるから、こういうことになるんだよ! しかも、奥さんの言う通りなんだよ! 不愉快な気分になるのなら、(そんな)音楽など聴かなければいいのだよ! 100人のうち90人から95人が、そう思うはずだよ!

そうでしょうか?

だってさァ~、わざわざ不快な気分を味わうために、クラシックを聴く馬鹿はいないだろう!?

でも。。。、でも。。。、時には、いやな人間とも付き合わなければならないように、いやな気分になる曲も後学のために聴くべきだと思いますよ。。。

あのさァ~、僕は嫌な人間とは付き合わない主義なんだよ! だから、気分が悪くなるよな音楽も、聴かないのだよ!

でも。。。、でも。。。、デンマンさんだってぇ、ネットの世界で毛嫌いされている あの40ヅラ下げて 年老いた両親の世話になって狭い部屋に引きこもりながら 嫌がらせのコメントを書き回っている現実主義者と付き合ってあげているじゃありませんかァ~!

(ip19777b2.png)

■『現実主義者@グアテマラ』

確かに、あの愚かな現実主義者はネットの世界で毛嫌いされている。。。 でもなァ、僕にとっては、ブログの記事のネタになる マジで興味深い男なんだよ!

つまり、ブログのネタになるので、あの馬鹿とデンマンさんはネットで付き合っているのですか?

そうだよ!

。。。で、今日、オイラを呼び出して、デンマンさんは何が言いたいのですか?

あのさァ~、オマエはかつて次のように書いていたのだよ!

0.0 Prélude

(前略)

もともと、言葉の網目は音楽のnuanceをすくいあげるのには粗すぎるので、

音楽そのものについて直接的に表現されたものはすべて嘘である。

例えば、F.Lisztは、二つの深淵の間に咲いた可憐な花、などと L.v.Beethovenの

Klaviersonate in cis-moll (Op.27,Nr.2)の第二楽章を表現していたが、

もし、私が、同じ曲に違ったimageを感じたら、何か私が間違っているのであろうか。

仮に、Lisztがそのように感じた事実は事実であったとしても、

それを言ったり書いたりすることは全く無意味である。

それを、私は、言い(書き)っぱなしという。

それは、Lisztの自分自身に対する事実であって、

必ずしも音楽に対する事実ではないからである。

気障に気取って他人に話すような事ではない。

私は、これをローマン派の甘えと言いたい。

現代の音楽評論にも、作品につけ、演奏につけ、この類の文章が多すぎる。

(中略)

慇懃無礼に言って、Lisztのような文章を書くことは、私の手に余る。

私たちの出来ることは、音楽を聴いて、

客観的な事実に基づいて考えたことを記すことでしかない、と自覚しようではないか。

蛇足(コーダ):

昨今、自分史などを書いている人がいる、と聞いているが、

いい気なものだ、と私は思う。

私は、自分のことなどを書いても仕方がない、

と考えている人間である、と自分で思っている。

ただ、それを書くまいとしているわけではないので、

書くこともあるかと思うが、そんな場合でも、

むしろ、自分そのものではなく、その対象のほうに重きがあることを、

ここで、明言しておきたい。

『前奏曲集』の 101ページより抜粋

実は、僕は「自分史」を書いたのだよ! 下の写真をクリックすると 僕の「自分史」を読むことができる。

(myhist2.gif)

知ってますよ。。。 だから、オイラは昨今、自分史などを書いている人がいる、と聞いているが、いい気なものだと思ったわけです。

でも、オマエは僕の「自分史」を読んでないから、そのような事を言うのだよ! 僕の「自分史」は、むしろ「僕のネットでの記録」と言うべきもので、僕自身のことよりも、ネット上に掲載した記事のことが書いてあるだけなんだよ! オマエの上の文章の方が、生々しくオマエ自身のことが語られている!

オイラは自分のことを語ってませんよ。。。

あのさァ~、オマエは、そう思っているけれど、オマエの奥さんはオマエを映す鏡になっているのだよ。。。 だから、この記事を読む人も、オマエの奥さんの言動を通してオマエという人間の性格や人格や気質を どうしようもなく見てしまう!

マジで。。。?

そうだよ。。。 だから、オマエが書いた文章を読むと、すぐに次の文章がオツムに自然と思い浮かんでくるのだよ!

私は、この曲集を書き終えたとき、老人見習いから、正真正銘の老人になるのではないか、と思うこの頃である。

真の老人とは、もはや、失うべき何ものも無くなった人のことを言うのではないか。

長女は、私から去った。

次女は、中立を保つ為に、この家に寄りつかない。

家内と言えば、日本語も通じなくなってから何年にもなる。

私には、S.Kierkegaard の言った、一番易しく一番難しいこと、すべてを捨てること、が、案外、無理なくできるのではないか。

いや、その時には、捨てるべき何ものも見当たらなくなった境地であろう。

その意味では、老人になる前に、不慮の死で亡くなった人は気の毒である。

私は、若い時に、死ぬのはいいが風邪をひくのは嫌だ、などと言って、粋がって与太をほざいていた。

今も、願わくは、あまり苦しむことなく死を迎えられたなら、それにこしたことはない、と考えている。

Kierkegaard は、また、永遠とは有限が無限に出会う瞬間である、と言っていた。

私の人生に、かつて、そのような瞬間があったであろうか。

いや、それもまた、超越の命題であろう。

私の人生は、無明に迷ったそれに終わるのかもしれない。

しかし、私の背後には、母の祈りがあった。

ある麻薬中毒患者が、お母さん、僕は、こんな遠くまで来てしまった、と淋しげに呟いていたが、私は、麻薬中毒者ではないけれど、その気持ちが解かっている、と思う。

どのみち、人生は、rehearsal無しの、ぶっつけ本番なのである。

しかし、私は、F.M.Dostoevsky の「白痴」にある、あの「イッポリトの告白」に書かれているように、もし、生まれる前に、この条件を知らされていたとしたならば、私は、生まれるてくることを肯(がえ)んじなかったであろう、とは思っていない。

私は、感謝して死ねるように、今からでも、心の準備をしておこう。

S.D.G

コーダ(蛇足):

私の懐疑なるものが、深いのか、深くないのか、私自身も知る由もない。

仮に、深かったとしても、そもそも、懐疑の深さというものは、誇るべきものであるのか、という疑問が残る。

【デンマン注:】 改行を加え読み易くしました。あしからず。

S.Kierkegaard: キルケゴール (1813-1855) デンマークの哲学者

S.D.G.: Soli Deo Gloria (ラテン語) To God Alone the Glory(英語) 神に栄光あれ。

F.M.Dostoevsky: ドストエフスキー (1821-1881) ロシアの小説家・思想家

56-57ページ Michel-Richard de Lalande

『後奏曲集(後書きばかり)』 作品3

著者: 太田将宏

初版: 1994年1月 改定: 2006年9月

『馬鹿やって人気?』にも掲載

(2015年8月18日)

デンマンさん! んもおおおォ~! いったい何度引用すれば気が済むのですかあああァ~。。。

あのさァ~、オマエが昨今、自分史などを書いている人がいる、と聞いているが、いい気なものだと書いていたので、実は、オマエも意識せずに「自分史」を文章の中に散りばめている事を僕は示したまでなんだよ。 オマエは、むしろ僕以上に家族を通して自分自身の事を 無意識に語っているのだよ!

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)