クラシック鑑賞 7 (PART 1)

(debussy2.jpg)

(music987.jpg)

(ireba03.jpg)

(laugh16.gif)

(ohta03.png)

デンマンさん。。。、最近、クラシックにハマっているのですかァ~?

(kato3.gif)

僕はクラシックは、どちらかと言えば苦手なんだよ。。。

それなのに、どういうわけで、最近オイラと たびたびクラシックを鑑賞するのですか?

オマエは不満なのォ~?

いいえ。。。 デンマンさんと共にクラシックを鑑賞することができるなんてぇ~、天にも昇るような気持ちですよ。。。 この際、スキップして喜んでもいいですか?

あのさァ~、いくらなんでも、それはオーバーじゃないのォ~? オマエが以前のようにスキップして喜んだら、この記事を読みにやって来たネット市民の皆様が呆れて他のブログへ飛んでしまうのだよ!

分かりました。。。 じゃあ、スキップして喜びたいのですけれど、デンマンさんが そのように言うのであれば、じっと我慢したいと思います。。。で、いったいどのクラシックの曲を鑑賞するのですか?

オマエが“前奏曲集”の中で書いていた記事から選んだのだよ。。。 ちょっと読んでごらんよ!

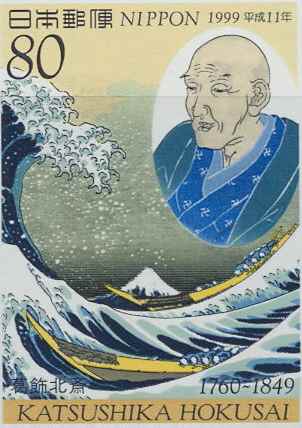

13.1 Claude Achille Debussy (1862-1918)

今、私が使っているステレオ セットも安物であるが、その前のは、また一段下の代物であった。何せ、F. Schubertの<<Symphonie in h-moll>>(Op. Posthumous)を聴くと、あの、チェロとコントラバスのユニゾンで奏される最初の主要主題、これは自然的短音階の美事な旋律であるが、低すぎて、またppであるので聴こえない、という具合であった。そのセットは、カナダに来て、しばらくして、友人から安く譲り受けたものであるが(草子地:彼女には、今でも、感謝している。何せ、L.v. Beethovenの音楽は、ここカナダでも、日本でと同じBeethovenの音楽だ、という当り前のことが確認できたからである。けっして、F. Chopinの音楽にはならなかった。)、それをセタップ(草子地:セットアップではない)して、初めて買ったレコードが、W. Giesekingの弾くC.A. Debussyの<<Children’s Corner>>である。裏には、<<Suite Bergamasque>>が入っている、当時としても古いモノラールのLPであった。GiesekingのDebussyは、他にも、例えば、<<Préludes 1er Livre>>などを今では持っているが、その十年も前に求めたレコードが一番好きで、もうそろそろ擦り切れるまでに何度も何度も聴いてしまっている。

次のようなことを言って、誰か信じてくれるだろうか、とも思案するのであるが、ありのまま書くことにする。その古い装置で、<<Children’s Corner>>の中の<<The Snow is Dancing>>を聴いていた時である。降りしきる雪の中に、赤いマントを着た小さな女の子の幻が見え(聴こえ)たのである。透きとおった虹色の少女の幻影である。生まれてまもない長女を思うと不安になったほど鮮明であるだけではなく、また、何度聴いても、その人形のような女の子に出会うのであった。このことを、家内にも、話して聞いてみたところ、私も...、ふしぎね、と言っていた。

その後、その装置がいよいよ駄目になって、今の、少しましな装置でレコードを聴くようになり、ふと思い出して、この曲を、また聴いてみた。普通の素敵な<<The Snow is Dancing>>であった。古くなって針の音の大きく、多くなったレコードとはいえ、Giesekingの清潔な演奏で、第一級のピアノ曲が響いていた。ただそれだけであった。そして、何故か、私は、ほっとした。

今さっき、家内に、また、あのことを尋ねてみたが、憶えていない、とのことであった。私は、愚妻の記憶力を信じてはいなかったのだが、念のために聞いてみた次第である。仮に、Giesekingに聞けたとしても、私は知りません、と言うだろうことは分っている。

確実に言えることは、SP或いは初期のLPは、電蓄、或いは、それ以前の装置で聴くのに相応しく録音されていた、という事であり、これもまた、一流の技術であった、という事でもある。Giesekingのレコードのみならず、D. LipattiやC. Haskilのそれにも、そうした傾向があった、と私は思う。あの少女の影、姿を見ることがなかったとしても、それを忘れたとしても、このGiesekingのLPは、以前の装置で聴いたときの方が、一段と良い音を響かせていた。

さて、この曲集<<Children’s Corner>>に限って、何故、Debussyは、英語で献辞、標題をつけたのであろうか。まず、献辞を見てみよう:

To my dear Chouchou, with the tender excuses of her father for that which follows

C. D. と、書かれている。安川加寿子は、これを:

あとにつづく者への 父のやさしい託言をそえて 私の可愛いシュウシュウヘ C. D. と翻訳していたが、これは誤りである。E. Vuillermozが書いていた通り、<which follows>は、事実上、この献辞の後に続く、洗練され吟味された音楽の頁を指すことは明白であろう(草子地:私は彼女の上げ足を取るつもりではない。ただ、こういう風に翻訳しがちな日本人の感覚には違和感を覚えるのである。)。

Vuillermozは、これら英語での標題は、Chouchouの女家庭教師をほのめかしている、と続けている。私もまた、芸術家が、特にDebussyのような第一級の音楽家が、子供のために何かをした時には、子供は、だしに使われているのではないか、と一応は疑うのが、何故か、習い性になっているのだが、一方では、Vuillermozが書いているように、この曲集が子供のために書かれたのではなく、おとなの為だ、とも思えないのである。何故かと言うと、Debussyは、この曲集を創るにあたって、特に彼の好きだったR. Schumannの<<Kinderszenen>>を意識していたことが確かであるからである。むしろ、この曲集は、子供には、子供のために、同時に、おとなには、おとなの為に、として創作されたものと思われる。その程度の二面性は、何かを創造する人間ならば、誰でももっているものである。Debussyにとって、それは、複雑でも煩雑でもなかったであろう。

ところで、Debussyの場合、どうして、晩年に近づくにつれて標題が後退していったのであろうか。<<Préludes 2e Livre>>では、標題が各曲の後ろに申し訳のように書き添えてある、と聞くし、<<Douze Etudes>>では、これは、標題というよりは指示である。 彼は、標題を書かなくてもすむためにétudesを作曲したのではなかったか。三つのsonatesになって、ついに、標題は消滅してしまったのである。

標題が無いから音楽が解らない、などということは、決してないにしろ、Debussyの場合に限って、一抹の不安を感じるのは私だけであろうか。J.S. Bachでは、どうしてそれを感じないのであろうか。もともと、標題というものが、どれだけ、どの程度に聴き手を誘導しているかは、本来、識別が不可能なのかも知れない。

蛇足(コーダ):

優秀な録音で評判になったLPs、<Musique de la Grèce Antique> (Atrium Musicae de Madrid, Gregorio Paniagua, harmonia mundi France HM 1015)やK.H. Stockhausenの<<Zyklus>> (Sylvio Gualda, ERATO STU 70603)をこえる音響、音質をCDsで実現するのは、今なお無理だ、と私は思う。

55-56ページ

『前奏曲集――私はアマチュアである-作品 1の2』より

振り返ってみると、デンマンさんと共にクラシックを鑑賞するなんて今年になってから4度目のことですねぇ~。。。

確かに、そうなんだよ! でもさァ~、オマエの上の文章は とにかく読みづらいのだよ! おそらく、この記事を読み始めたネット市民の皆様の半分以上が、オマエの読みづらい文章を途中まで読んで 他のブログへ飛んでしまったと思うよ!

それほどオイラの文章は悪文でしょうか?

オマエの文章ほど読みづらい悪文を 僕は他に見たことがない!

マジで。。。?

僕には、到底、オマエの文章を最後まで読む気になれず、仕方がないから次のように楽しく、面白く読めるように編集し直したのだよ。。。 オマエも読んでごらんよ。。。

13.1 クロード・アシル・ドビュッシー

(debussy3.jpg)

(1862-1918)

今、私が使っているステレオ セットも安物であるが、その前のは、また一段下の代物であった。

何せ、シューベルトの交響曲ロ短調 (未完成)を聴くと、あの、チェロとコントラバスのユニゾンで奏される最初の主要主題、これは自然的短音階の美事な旋律であるが、低すぎて、またピアニッシモであるので聴こえない、という具合であった。

そのセットは、カナダに来て、しばらくして、友人から安く譲り受けたものである。

(草子地:彼女には、今でも、感謝している。何せ、ベートーベンの音楽は、ここカナダでも、日本でと同じベートーベンの音楽だ、という当り前のことが確認できたからである。けっして、ショパンの音楽にはならなかった。)

それをセタップ(草子地:セットアップではない)して、初めて買ったレコードが、ヴァルター・ギーゼキングの弾くドビュッシーの<<子供の領分>>である。

裏には、<<ベルガマスク組曲>>が入っている、当時としても古いモノラールのLPであった。

ヴァルター・ギーゼキングのドビュッシーは、他にも、例えば、<<前奏曲集第1巻>>などを今では持っているが、その十年も前に求めたレコードが一番好きで、もうそろそろ擦り切れるまでに何度も何度も聴いてしまっている。

次のようなことを言って、誰か信じてくれるだろうか、とも思案するのであるが、ありのまま書くことにする。

その古い装置で、<<子供の領分>>の中の<<雪は踊っている>>を聴いていた時である。

降りしきる雪の中に、赤いマントを着た小さな女の子の幻が見え(聴こえ)たのである。

透きとおった虹色の少女の幻影である。

(snow101.jpg)

生まれてまもない長女を思うと不安になったほど鮮明であるだけではなく、また、何度聴いても、その人形のような女の子に出会うのであった。

このことを、家内にも、話して聞いてみたところ、「私も...、ふしぎね」、と言っていた。

その後、その装置がいよいよ駄目になって、今の、少しましな装置でレコードを聴くようになり、ふと思い出して、この曲を、また聴いてみた。

普通の素敵な<<雪は踊っている>>であった。

古くなって針の音の大きく、多くなったレコードとはいえ、ヴァルター・ギーゼキングの清潔な演奏で、第一級のピアノ曲が響いていた。

ただそれだけであった。

そして、何故か、私は、ほっとした。

今さっき、家内に、また、あのことを尋ねてみたが、憶えていない、とのことであった。

私は、愚妻の記憶力を信じてはいなかったのだが、念のために聞いてみた次第である。

仮に、ヴァルター・ギーゼキングに聞けたとしても、「私は知りません」、と言うだろうことは分っている。

確実に言えることは、SP或いは初期のLPは、電蓄、或いは、それ以前の装置で聴くのに相応しく録音されていた、という事であり、これもまた、一流の技術であった、という事でもある。

ヴァルター・ギーゼキングのレコードのみならず、ディヌ・リパッティやクララ・ハスキルのそれにも、そうした傾向があった、と私は思う。

あの少女の影、姿を見ることがなかったとしても、それを忘れたとしても、このヴァルター・ギーゼキングのLPは、以前の装置で聴いたときの方が、一段と良い音を響かせていた。

さて、この曲集<<子供の領分>>に限って、何故、ドビュッシーは、英語で献辞、標題をつけたのであろうか。

まず、献辞を見てみよう:

To my dear Chouchou, with the tender excuses of her father for that which follows

C. D.

…と、書かれている。

安川加寿子は、これを:

あとにつづく者への 父のやさしい託言をそえて 私の可愛いシュシュ(ドビュッシーの娘クロード・エマ)ヘ C. D. と翻訳していたが、これは誤りである。

エミール・ヴィユルモズ が書いていた通り、<which follows>は、事実上、この献辞の後に続く、洗練され吟味された音楽の頁を指すことは明白であろう。

(草子地:私は彼女の上げ足を取るつもりではない。ただ、こういう風に翻訳しがちな日本人の感覚には違和感を覚えるのである。)

エミール・ヴィユルモズ は、これら英語での標題は、シュシュの女家庭教師をほのめかしている、と続けている。

私もまた、芸術家が、特にドビュッシーのような第一級の音楽家が、子供のために何かをした時には、子供は、だしに使われているのではないか、と一応は疑うのが、何故か、習い性になっているのだが、一方では、エミール・ヴィユルモズが書いているように、この曲集が子供のために書かれたのではなく、おとなの為だ、とも思えないのである。

何故かと言うと、ドビュッシーは、この曲集を創るにあたって、特に彼の好きだったシューマンの<<子供の情景>>を意識していたことが確かであるからである。

シューマン:子供の情景 作品15

むしろ、この曲集は、子供には、子供のために、同時に、おとなには、おとなの為に、として創作されたものと思われる。

その程度の二面性は、何かを創造する人間ならば、誰でももっているものである。

ドビュッシーにとって、それは、複雑でも煩雑でもなかったであろう。

ところで、ドビュッシーの場合、どうして、晩年に近づくにつれて標題が後退していったのであろうか。

<<前奏曲集第2巻>>では、標題が各曲の後ろに申し訳のように書き添えてある、と聞くし、<<12の練習曲>>では、これは、標題というよりは指示である。

彼は、標題を書かなくてもすむために練習曲を作曲したのではなかったか。

三つのソナタになって、ついに、標題は消滅してしまったのである。

標題が無いから音楽が解らない、などということは、決してないにしろ、ドビュッシーの場合に限って、一抹の不安を感じるのは私だけであろうか。

バッハでは、どうしてそれを感じないのであろうか。

もともと、標題というものが、どれだけ、どの程度に聴き手を誘導しているかは、本来、識別が不可能なのかも知れない。

蛇足(コーダ):

優秀な録音で評判になったLPs、<古代ギリシアの音楽> (アトリウム・マドリード・デ・マドリード, グレゴリオ・パニアグア, ラベル: harmonia mundi France HM 1015)やカールハインツ・シュトックハウゼンの<<ツィクルス>> (シルヴィオ・グアルダ, ERATO STU 70603)をこえる音響、音質をCDsで実現するのは、今なお無理だ、と私は思う。

55-56ページ

『前奏曲集―私はアマチュアである-作品 1の2』より

『前奏曲集』より

デンマンさんは、どういうわけで音楽そのものについて語ろうとしないで、いつもオイラの家内のことを取り上げようとするのですかァ~?

僕は何度も言うように、クラシックは苦手なんだよ! オマエのようにクダクダと 御託(ごたく)を並べたくないのだよ! <<子供の領分>>の中の<<雪は踊っている>>を聴いて雪が降りしきる様子を感じれば 僕はそれで十分に満足できるのだよ。。。 その印象を大切に温めることが、僕にとってクラシック鑑賞なんだよ。。。

要するに、クラシックそのものよりもオイラの家内の反応の方がデンマンさんに取って より興味深いのですかァ~?

その通りだよ! オマエと奥さんの関わり方を見ることによって、オマエという人間のいやらしい所が見えてくるのだよ!

たとえば。。。?

あのさァ~、オマエは「愚妻の記憶力を信じてはいなかったのだが、念のために聞いてみた次第である」と、書いている。

その事で、オイラガ何かいけないことでもしたのですか?

僕はオマエの奥さんが心の優しい良妻賢母なのを十二分に知っているのだよ!

マジで。。。?

だいたい、オマエのような世間知らずで、独断と偏見で何事も判断しようとする男が 娘二人をカナダの大学の医学部に通わせ、現在、二人ともアメリカの総合病院で働いている小児科医の女医さんにさせることなど まずできないのだよ!

できました。。。

だから、それは心の優しい良妻賢母な奥さんがいたからなんだよ!

つまり、父親としてもオイラの存在は 飾り物だったとデンマンさんは言うのですか?

そうだよ。。。 オマエがせっせと大型コンピューターのメインテナンスの仕事をして給料を家に入れていたから、奥さんは、仕方なしにオマエと離婚せずに一緒に居たのだよ!

要するにオイラは エサを運ぶ単なる働きアリだったとデンマンさんは言うのですか?

僕が言うんじゃなくて、オマエ自身が次のように書いていたことだよ!

私は、この曲集を書き終えたとき、老人見習いから、正真正銘の老人になるのではないか、と思うこの頃である。

真の老人とは、もはや、失うべき何ものも無くなった人のことを言うのではないか。

長女は、私から去った。

次女は、中立を保つ為に、この家に寄りつかない。

家内と言えば、日本語も通じなくなってから何年にもなる。

私には、S.Kierkegaard の言った、一番易しく一番難しいこと、すべてを捨てること、が、案外、無理なくできるのではないか。

いや、その時には、捨てるべき何ものも見当たらなくなった境地であろう。

その意味では、老人になる前に、不慮の死で亡くなった人は気の毒である。

私は、若い時に、死ぬのはいいが風邪をひくのは嫌だ、などと言って、粋がって与太をほざいていた。

今も、願わくは、あまり苦しむことなく死を迎えられたなら、それにこしたことはない、と考えている。

Kierkegaard は、また、永遠とは有限が無限に出会う瞬間である、と言っていた。

私の人生に、かつて、そのような瞬間があったであろうか。

いや、それもまた、超越の命題であろう。

私の人生は、無明に迷ったそれに終わるのかもしれない。

しかし、私の背後には、母の祈りがあった。

ある麻薬中毒患者が、お母さん、僕は、こんな遠くまで来てしまった、と淋しげに呟いていたが、私は、麻薬中毒者ではないけれど、その気持ちが解かっている、と思う。

どのみち、人生は、rehearsal無しの、ぶっつけ本番なのである。

しかし、私は、F.M.Dostoevsky の「白痴」にある、あの「イッポリトの告白」に書かれているように、もし、生まれる前に、この条件を知らされていたとしたならば、私は、生まれるてくることを肯(がえ)んじなかったであろう、とは思っていない。

私は、感謝して死ねるように、今からでも、心の準備をしておこう。

S.D.G

コーダ(蛇足):

私の懐疑なるものが、深いのか、深くないのか、私自身も知る由もない。

仮に、深かったとしても、そもそも、懐疑の深さというものは、誇るべきものであるのか、という疑問が残る。

【デンマン注:】 改行を加え読み易くしました。あしからず。

S.Kierkegaard: キルケゴール (1813-1855) デンマークの哲学者

S.D.G.: Soli Deo Gloria (ラテン語) To God Alone the Glory(英語) 神に栄光あれ。

F.M.Dostoevsky: ドストエフスキー (1821-1881) ロシアの小説家・思想家

56-57ページ Michel-Richard de Lalande

『後奏曲集(後書きばかり)』 作品3

著者: 太田将宏

初版: 1994年1月 改定: 2006年9月

『馬鹿やって人気?』にも掲載

(2015年8月18日)

デンマンさん! んもおおおォ~! いったい何度引用すれば気が済むのですかあああァ~。。。

あのさァ~、上の文章はオマエ自身が書いたのだよ! そうだろう!?

だとしても、こうたびたび持ち出されては、オイラの立場がないじゃありませんか!

だから、僕は先日も言ったはずだよ! オマエが昨今、自分史などを書いている人がいる、と聞いているが、いい気なものだと書いていた。 ところが、上の文章に見るように、オマエも意識せずに「自分史」を文章の中に散りばめていたのだよ! オマエは、むしろ僕以上に家族を通して自分自身の事を 無意識に語っていたのだよ!

愚妻の記憶力を信じてはいなかったのにもかかわらず、念のために家内に聞いてみた事が、それほど悪いことでしょうか?

だってぇ~、オマエは次のように書いていたじゃないか! 仮に、ヴァルター・ギーゼキングに聞けたとしても、「(曲を聴きながら、降りしきる雪の中で人形のような女の子に出会うことなど)私は知りません」、と言うだろうことは分っていると。。。

オイラは、確かに、そのように書きました。。。

だったら、オマエの心の優しい奥さんが「憶えていない」と言ったとしても当然じゃないかァ!

そうでしょうか?

それなのに、オマエは心の優しい良妻賢母の奥さんを「愚妻」と呼んでいるのだよ!

いけませんか?

この記事を ここまで読んできた女性は、オマエを蛇蝎(だかつ)のごとく嫌っていると僕は信じることができる。。。 二人の娘も、そういうオマエを嫌って家から出て行ったのだよ。。。

デンマンさん! オイラの家庭が崩壊するようなことを ネットで公開しないでくださいよゥ。。。

でもさァ~、実は、僕も<<子供の領分>>の中の<<雪は踊っている>>を聴いていた時に 赤いコートを着た女性が雪の降りしきる中を こちらにやって来るのが見えたのだよ。。。

マジで。。。? やっぱり、オイラとデンマンさんはクラシックを聴く感性が豊かなんですよねぇ~。。。

いや。。。 それは僕の幻覚ではなかった!

。。。と言うとォ~。。。?

赤いコートを着た軽井沢タリアセン夫人の小百合さんがバンクーバーのエアポートから 雪の降る中をやって来て僕のマンションに着いたのだよ。。。 笑顔を浮かべながら手を振っていた。。。 そして、雪もその時に降り止んだのだよ!

(snow109c.jpg)

まさかァ~。。。!? 冗談でしょう?

まさかァ~じゃないよ! これから、しばらく小百合さんとバンクーバーで過ごすことになるから、しばらくの間、オマエの記事は書くことができない! あしからず。。。

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)