レゲエ@ジャマイカの夜 (PART 1)

(raggae01.jpg)

(jamaica2.jpg)

(ireba03.jpg)

(laugh16.gif)

(ohta03.png)

デンマンさん。。。、今日はどういうわけでレゲエ@ジャマイカの夜を取り上げるのですかァ~?

(kato3.gif)

バンクーバーの市立図書館で借りている本を読んでいたら次の箇所に出くわしたのだよ。。。

男泣きのジャマイカの夜

(jamaica3.jpg)

ジャマイカといえばレゲエだが、しかしライブハウスやクラブに聴きに行くことは、ほとんどない。

意外に思うかもしれないが、そもそもそういった店がないのだ。

ジャマイカでレゲエを聴くなら、この国特有のライブスタイル、週末の深夜から始まるサウンドシステムだ。

(中略)

会場には人があふれていた。

道路は人に占領され、クルマは人に囲まれ動けない。 (略)

会場から聴こえてくる音楽で一気に萎(な)えた。

やはり聞かされていたように、流れている音楽が、家のカウチに座りながら見るMTVのそれと変わりないのだ。

これは、いったい?

やはり時代は変わったのか!?

しかし、ステージの上のDJは選曲した音楽にのせ、ほえっぱなしだった。

立ちっぱなし、ほえっぱなしの彼が何を言っているのかはわからなかったがMTV調の曲に合わせ、ほえ続けること約30分。

そこでDJが交代。 (略)

もしまたヒップホップなら今日は引き上げようと考えていた。

現れたのは、ストッキングキャップの上にベースボールキャップ、ブラジルのサッカーユニホームという、コメントしようのないいでたちのDJ。

彼には悪いが、そのセンスからは、これから歌われるであろう彼のメッセージには期待できなかった。

しかし、違った。

彼がマイクをつかみ、声を発する直前にレコードの上に針が落とされたその瞬間、今まで以上に観客が沸いたのだ。

みんなが拳(こぶし)を上げた。

子どももオヤジもおばさんもお兄さんも、そしてぼくも、会場にいるみんなが拳を月夜に突き刺した。

最初の第一音符だけでわかったそれこそ、ボブ・マーリーの名曲《NO WOMAN NO CRY》だった。

メッセージソングでもあるこの歌を、全員が大声を上げて歌った。 (略)

屋台のオヤジも、そして観光客のぼくも、みんな表に出て、そして総立ちで大きな声を出して歌った。

なぜだかわからないけれど、涙が出て止まらなかった。

やっぱり凄(すご)いぜボブ。

(cry007.gif)

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

52-57ページ 『読む海外旅行』

著者: 山下マヌー

2005年5月25日 初版発行

発行所: 株式会社 サンマーク出版

デンマンさんはジャマイカへ行ってレゲエを聴いたことがあるのですか?

いや。。。 残念ながら、当時、レゲエなんて全く興味がなかった。

それなのに、どういうわけでレゲエ@ジャマイカの夜を取り上げる気になったのですか?

あのさァ~、上の本を読んで、男泣きするほどにボブ・マーリーの名曲《NO WOMAN NO CRY》が素晴らしいのであれば、ぜひ聴いてみようと思ったわけだよ。。。

それで、聴いてみたのですか?

そうだよ。。。 YouTubeでボブ・マーリーの名曲《NO WOMAN NO CRY》を聴いてから、そのクリップを上の引用文中に貼り付けたのだよ!

。。。で、デンマンさんも男泣きして感激したのですか?

いや。。。 ちょと白けたのだよ! どうして、本の著者の山下さんが男泣きしたのか僕には理解できなかった。。。 だいたい、僕が日本で暮らしていた時には、“レゲエ”なんて聞いたこともなかった。

レゲエ

(raggae01.jpg)

レゲエ(Reggae)は、狭義においては1960年代後半ジャマイカで発祥し、1980年代前半まで流行したポピュラー音楽である。

広義においてはジャマイカで成立したポピュラー音楽全般のことをいう。

4分の4拍子の第2・第4拍目をカッティング奏法で刻むギター、各小節の3拍目にアクセントが置かれるドラム、うねるようなベースラインを奏でるベースなどの音楽的特徴を持つ。

狭義のレゲエは直接的には同じくジャマイカのポピュラー音楽であるスカやロックステディから発展したが、ジャマイカのフォーク音楽であるメントや、アメリカ合衆国のリズム・アンド・ブルース、トリニダード・トバゴ発祥のカリプソ、ラスタファリアンの音楽であるナイヤビンギ、コンゴ発祥のクミナ (Kumina) や西アフリカ発祥のジョンカヌー (Jonkanoo)、さらにはマーチなど多様な音楽の影響を受け成立した。

呼称について

「レゲエ (reggae)」と言う呼称の語源には諸説あるが、「ぼろ、ぼろ布、または口げんか、口論」という意味を表すジャマイカ英語のスラング、パトワ語で「レゲレゲ ("rege-rege")」が転じたものという説が有力である。

1970年代におけるボブ・マーリーの世界的ヒットなどを経て、レゲエの演奏様式はヨーロッパ、アフリカ、アジアなど世界中の様々なポピュラー音楽でも演奏されるようになった。

また、ジャズ、ロック、ヒップホップなど異なるジャンルとのクロスオーバーやレゲエ風アレンジも多く見られる。

サウンド・システムの誕生

ジャマイカではDJが前述のような音楽をサウンド・システムと呼ばれる、移動式で巨大なスピーカーを積み上げた音響施設でプレイし、路上や屋内で楽むことが1940年代以降ポピュラーになっていった。

サウンド・システムは当時のキングストンの人々にとって娯楽の中心であり、出会いの場であり、情報交換の場であり、商売の場でもあった。

1950年代に入ると後述するようにキングストン市内にもレコーディングスタジオが開設されはじめる。

以後ジャマイカ産のR&Bやジャズをプレイできるようになった各サウンド・システムはダブ・プレートを量産し、互いに激しく競い合うようになった。

特に1952年に稼動開始したデューク・リードのトロージャン (Trojan) と、1954年に稼動開始したコクソン・ドッドのサー・コクソンズ・ダウンビートはライバルとして1970年代までジャマイカ音楽を牽引する存在となった。

これらのサウンド・システムとそこに集まる観衆の音楽的嗜好は、スカ誕生からダンスホールレゲエ期に亘る全てのジャマイカ音楽の変遷、流行に影響を与えている。

また、その後サウンド・システム文化はジャマイカからの移民によってイギリス、アメリカをはじめ海外にも持ち込まれていった。

1967年にニューヨーク市ブロンクス区へ移住したジャマイカ人DJのクール・ハークは当地でハーキュローズというサウンド・システムを立ち上げ、ヒップホップ音楽の誕生に大きな影響を与えた。

ルーツロックレゲエの隆盛

1972年にはジミー・クリフ主演映画『ザ・ハーダー・ゼイ・カム』が公開され、翌1973年にはボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズがメジャーデビューした。

1974年にはエリック・クラプトンがボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの「アイ・ショット・ザ・シェリフ」をカバーし、レゲエ楽曲としては初めてBillboard Hot 100チャート1位を獲得した。

これらの出来事を期にレゲエは西インド諸島とイギリス以外の諸国にも認知と人気を拡大した。

特にボブ・マーリーは第三世界出身の歌手として最も大きな商業的成功を収め、多くの国々の音楽家に影響を与えた。

1972年頃より、バーニング・スピア、カルチャー、ピーター・トッシュ、バニー・ウェイラー、オーガスタス・パブロらはロッカーズやステッパーズの重厚なリディムにラスタファリのメッセージを乗せた楽曲を多く発表した。

これらのレゲエを特にルーツロックレゲエ、またはルーツレゲエと呼ぶ。

その一方で、クリフ、デニス・ブラウン、グレゴリー・アイザックスらはルーツロックレゲエだけではなく欧米のポップ・ミュージックのカバーや多くのラブソングを発表していた。

出典: 「レゲエ」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

音楽に関心がある人々の間なら、“レゲエ”は、けっこう有名ですよ。。。

そう言うオマエは、“レゲエ”というジャンルの曲を聴いたことがあるのォ~?

いや。。。 “レゲエ”が話題になった時に、ちょっとばかり調べただけで、実際に曲を聞いたことはありません。。。

そうだろうと思ったよ。。。 オマエが“レゲエ”を聴くはずがないのだよ!

どうして、そう思うのですか?

だってぇ~、オマエはかつて次のように書いていた。

1.8 リヒャルト・ワーグナー (1813 – 1880)

(wagner91.jpg)

ワーグナーの<<タンホイザー>>全曲を聴いたのは、考えてみれば、二十年ぶりだった。

彼の作品のなかでは、このドラマに一番,正悪(或は、聖俗)二元論が全面に出ている、と私は思う。

(tannhaeuser.jpg)

そうした二元論も、清純な女性による救済も、馬鹿馬鹿しくなる程にアカデミックな修練とは無縁なロマン主義であるが、それも、遡れば、カール・マリア・フォン・ウェーバーの<<魔弾の射手>>、つまり、ドイツ民族楽派の狼煙に初源を見つけることができる。

ドイツ語によるオペラの悲劇と喜劇の未分化、ということについて言えば、そもそも、モーツァルトの<<魔笛>>からして、その通りであったのである。

どのような本を読んだところで、また、どのような音楽を聴いたところで、その人の人生とはいかないまでも、生活に何らの影響も関係もないのではないか、といった類の人々もいるものだ、と思うようになってきた(草子地:そうは思っていなかった頃の私は、喜劇的に純情であった、ともいえる)。

そうした人にとっては、音楽とは、単に、たまたまあいた一、二時間をうめるための余興にしかすぎない。

その後は、何も残らない。

それの何処が悪い?悪くはないが,うそぶくな、と私の心は呟く。

私も同類だ、と思う時と思わない時がある。

思わない時、というのは、文章や音楽作品による、私に残された傷痕を省みた時であるが、自分のことなどを書いてもはじまらない。

全くもって、この人生を覆う巨大な無意味さに対して、音楽でもしなければ、短いようで長たらしい時間の間がもたないではないか。

そういう時には、ワーグナーの楽劇が絶好なのである。

誰も、古ゲルマンの神々を、もはや、信仰の対象とはしないように、彼の思想なるものを自己のそれの依りどころとはしてはいないからである。

私は、第一級の演劇の台本はオペラには向かない、と思う。

それにしても、台本だけを取りだして言えば、ワーグナーの作品の場合は、素人の水準ではないか。

私には、そこに、支離滅裂な筋書きと幼稚な思想まがいしか見ることができない。

(wagner92.jpg)

ニーチェからトーマス・マンに至るまで、ワーグナーの思想に関する様々な論評があるが、それらのどれを読んでも、私には、彼の思想の現代に於ける普遍的な有効性を見い出せないのである。

(草子地:ある意味では、これが一番危険でもある)

それにも拘らず、我々が、現在、彼の作品を聴くのは、その音楽に於いての交響的音響の適用に、今なお、魅力を感じるからではないであろうか。

全く、彼の偽対位法の効果は他の追従を許さない。

そこでは、無茶苦茶な筋書きが音楽の文脈で抽象化されて、音楽の本流、支流と共に頂点を創る。

それこそ、それは、ワーグナー現象、とでも呼ぶべき一つの現象であって、その音楽史上の有効性を除いたのなら、彼は、大言壮語するだけの矮小化したドイツ音楽の作曲家にしかすぎなかったことになるであろう。

言い表す語彙、つまり、言語の粗い網目によっては音楽を表現する手段がない、という事実は、何も、逆に、音楽は何ものをも表現しない、ということを意味し得ない。

音楽は、音楽の表現するものを表現している。

(草子地:私は、ここで、音楽はワーグナーの楽劇の荒唐無稽な筋書までを表現している、などとは書いてはいない。)

彼の「繰り返し使われる短い主題や動機」は、聴き手の記憶に頼る補助的な手段でもあるが、一方、その交響的な響きが筋書きのテキストと、ある地点で出会う時、音楽が筋書きを説明するなどということではなく、抽象化された筋書きが音楽を支えている、という効果を感得するのである。

そうした音楽に於ける経過には、もはや、「概して大規模な組曲形式の作品の中に現れる叙唱や朗唱」は使用できないことは明白であろう。

「概して大規模な組曲形式の作品の中に現れる叙唱や朗唱」、これは、バッハの受難曲に於けるような理想的な適応例があったにも拘らず、ことオペラになると、「ドイツ語による歌芝居」の台詞から「表現主義ボーカルテクニック」に至るまで、特にドイツ語による作品では、解決の難しい問題であるらしい。

ワーグナー流の解決を先送りした和声に乗せた旋律による説明部分も、長すぎる人生でもない限り、付き合うのに困難を覚えるのは、私だけではあるまい。

処女を犠牲に供する事は、いにしえの社会に於いて、洋の東西を問わなかった。

ドイツに限らず、ヨーロッパの処女崇拝は、原始までに遡るのであろうか。

そうであったとすると、キリスト教の彼の地に於ける土着とは、その表層にすぎなかった事になろう。

新約に於いて、ルカのみに見る処女懐妊の記述は、最も古代ヨーロッパ的であることは、その宛先によっても明白であろう。

(maria88.jpg)

それとも、処女性を殆ど問題にしなくなった現代人は、古代人の知恵を失いつつあるのであろうか。

蛇足(コーダ):

よくある平凡な話であるが、我が家の次女が私を批判して言った。

「人それぞれなんだから、バッハを聴かないでロックを好きな人は、それはそれでいいの」、とのことである。

家内も娘に同調して、「自分の好みを人に押し付けるのは良くない」、だと。

だから、私は民主主義が嫌いなのである。

頭の悪い、汗臭くて、むさくて、未熟な若者たちが、がなりたてる雑音と、バッハの清澄な音楽を同列にしているのが大衆社会化状況である。

どれだけ彼らが、自ら知らずして、先人の業績、例えば、ジャン=フィリップ・ラモーの<和声楽>に負っているか、を考えてみるがよい。

私は、誰にも、何ものをも押し付けたりしてはいない。

しかし、私の思うことを主観的に愚妻や豚女に話してもしかたがないので、バッハを聴くような人が、この前、ダウンタウンで暴動があった時、略奪をしていたかい、と聞き返しておいた。

ロックならともかく、例えば、バッハの音楽が入っているCDなどが略奪された、などという話は、誰も聞いたことがないであろうからである。

誰にでも等しい権利があるのならば、保護は期待しないほうがいい。

義務と責任も科するべきである。

甘ったれた、いいとこ取りはやめたほうがいい。

(赤字はデンマンが強調)

『民主主義とロックンロール』より

(2017年11月29日)

ロックなどはミーちゃん、ハーちゃんが聴くものだという先入観をオマエは持っていたのだよ!

やっぱり分かりますかァ~?

クラシック・オタクには非寛容な人間が多いのだよ! 例えば、「ワーグナー現象を理解できない人間はクラシックを語る資格などない!」とオマエは言いかねない。

オイラは、そのような事は言いません!

でも、オマエの娘がオマエを批判して「人それぞれなんだから、バッハを聴かないでロックを好きな人は、それはそれでいいの」と言ったのだよ!。。。 つうことわあああァ~、オマエが次女に「ロックなど聴いてる場合じゃない! バッハを聴きなさい!」と言ったのだよ!

だから、たまには、そう言うことも言いますよゥ。。。

たまにじゃないだろう!? オマエは事あるごとに非寛容な態度を見せるのだよ! だから、この僕に対しても「彼は、ド百姓の眼でしか貴族の太田さんを見れない」と書いた。

オイラがそのような事を書いたのですか?

そうだよ、次の記事の中で わざわざ他人に成りすましてまで偏見と差別で僕に対してオマエは非寛容な態度を示したのだよ。

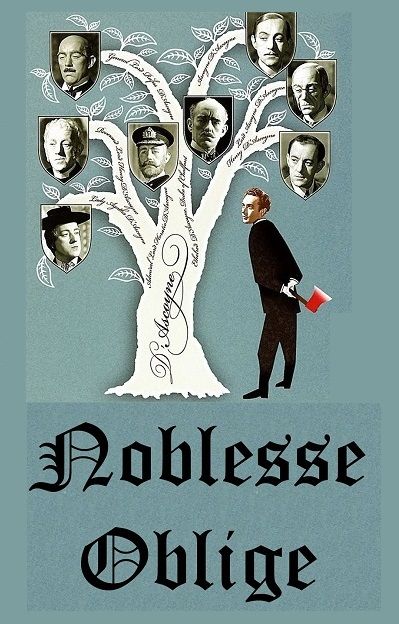

(noblesse2.jpg)

■『ノブレス・オブリージュと太田将宏』

それはデンマンさんの思い違いです!

思い違いじゃない! ちゃんと上の記事の中に、その証拠が挙がっている! とにかく、このような下らない事でガタガタ言い合っている場合じゃないのだよ!

そうでした。。。 “レゲエ”のことを話すのでしたよ。。。 それで、デンマンさんは“レゲエ”にハマッてしまったのですか?

いや。。。 僕はボブ・マーリーの名曲《NO WOMAN NO CRY》を聴いても、男泣きすることができないのだよ!

当然でしょう! もともと“レゲエ”なんてぇ、クラシックに比べれば屁のツッパリにもならないのだから。。。

ほら、ほら、ほらァ~。。。 そう言うところがクラシック・オタクの非寛容さだと言うのだよ!

つまり、デンマンさんはボブ・マーリーの名曲《NO WOMAN NO CRY》を聴いて、男泣きすることができなかったのにもかかわらず、“レゲエ”のいいところでも見つけたのですか?

あのさァ~、せっかく“レゲエ”に出くわしたのだから、“レゲエ”にも、何かいいところがあるのじゃないか? つまり、「転んでも只では起きない」と言うのが、僕の座右の銘なのだよ。。。 それで、調べてみたら、なんとボブ・マーリーは次の曲を作曲して歌っていたのだよ!

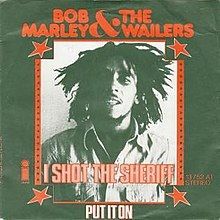

(raggae02.jpg)

これは "I Shot the Sheriff" という曲ですねぇ~。。。

あれっ。。。 クラシック・オタクのオマエでも知ってるのォ~?

もちろんですよ。。。 この曲(アイ・ショット・ザ・シェリフ I Shot The Sheriff)は1970年代に大ヒットしたのです。。。

そうなんだよ。。。 僕は、この曲を何度となく聴いたものだよ!

デンマンさんのフェイバレットですかァ~?

そうなんだよ! でも、僕が聴き慣れたリズムじゃないのだよ! 当時、僕はレゲエも知らなければ、ボブ・マーリーも知らなかった! 僕が聴いたのはエリック・クラプトンの次のバージョンだよ。

(eric02.jpg)

この曲は、もともとボブ・マーリーのカバー曲だったのですよ。。。 それを1974年9月にエリック・クラプトンが編曲して シングルチャートで 1位を獲得したのです。。。

あれっ。。。 オマエは、けっこう詳しいじゃん!

うへへへへへへ。。。 その程度の事は音楽に関心のある者にとっては常識ですよ! この曲によって、いわば“ソフトロック・レゲエ”というジャンルを打ち立てたようなものです。。。 2003年には、このエリック・クラプトンのバージョンが“グラミー・ホール・オブ・フェイム(Grammy Hall of Fame)”に殿堂入りしたのです。。。

僕は、若いクラプトンがカッコ良く演奏するのを聴いて、マジでしびれて 涙がにじんできたものだよ!。。。 それにしても、エリック・クラプトンも年をとったねぇ~。。。

お互い様じゃありませんかァ~! うへへへへへへ。。。

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)