3年ぶりの本州登山へ行って来ました!

四国・石鎚山(1982m)&岩黒山(1746m)

■ 山 行 日 2017年11月2日(木)

■ コ ー ス 土小屋コース往復

■ メ ン バ ー 18名

■ 登 山 形 態 登山道

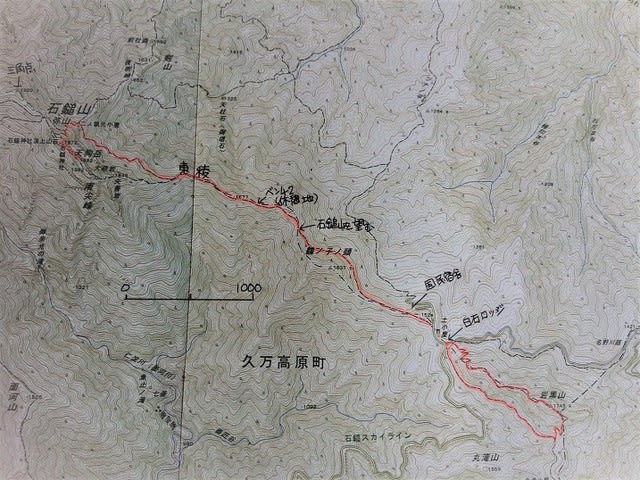

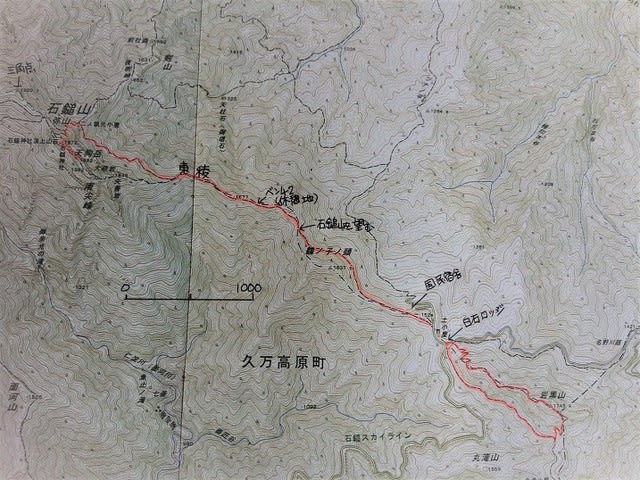

■ 地 形 図 1/25000地形図 「石鎚山」 「瓶ヶ森」

■ 三角点・点名 石鎚山 三等三角点 点名「石鎚山 イシヅチヤマ」

岩黒山 三等三角点 点名「岩黒山 イワクロヤマ」

■ コースタイム 石鎚山 登り 2時間35分 下り 1時間40分

岩黒山 登り 40分 下り 40分

【石鎚山】

<登り>

07:55 登山開始

08:55 ベンチ3

10:00~10:15 三の鎖

10:20 石鎚山弥山(1974m)

10:30 天狗岳(1982m)

<下り>

10:45 天狗岳から下山開始

11:00~11:50 石鎚山弥山

12:30 ベンチ3

12:50~13:00 ベンチ2

13:30 土小屋登山口

【岩黒山】

<登り>

13:45 登山口

14:25 岩黒山(1746m)

<下り>

14:40 下山開始

15:20 登山口

★ 全国の仲間と交流登山・・・

以前にも書いた記憶があるが、私は会社の山岳部にも所属していて部活として年に何度か参加している。

その中に全国を六つのブロックに分けて毎年持ち回りで主管を担当し「登山大会」を開催している。

今年は四国地区が主管で選ばれた山が「石鎚山」だった。

全国に広がる会社山岳部の仲間が集まり登山を通じて会社間の親睦と交流を深めるのが主な趣旨である。

私が本州の山へ出掛けられるのは、この大会があればこそ・・で、これまで東北から九州屋久島まで

それぞれ主要な山々に登らせて頂いた。また、各地に多くの山仲間も増えて大会参加毎に再会が楽しみ

でもあり個人的に招待された「北岳」山行ではビップな歓迎を受けた。

石鎚山は、四国山地西部に位置する標高1982mの山で、近畿以西の西日本最高峰である。

山岳信仰の山として知られ、日本百名山、日本百景の一つであり、日本七霊山のひとつとされ、霊峰

石鎚山とも呼ばれる。石鎚山脈の中心的な山であり、石鎚国定公園に指定されている。

正確には、最高峰に位置する天狗岳(標高1982m)、石鎚神社山頂社のある弥山(みせん)1974m

、南尖峰(標高1982m)の一連の総体山を石鎚山と呼ぶ。

三角点は天狗岳や弥山には設置されておらず、弥山の北西にある1920.63mのピークに三等三角点

「石鎚山」が設置されている。それは神社の敷地を避けたものと思われる。石鎚山系の一等三角点

「面河山(おもごさん)」は南西側の二ノ森山頂(標高1929.24m)に設置されている・・・と

Webサイトより学ぶ。

★ 北海道チーム・・・

大会の趣旨に交流登山とあるが、実際の登山はそれぞれのチーム毎に自主登山が行われ、

決められたチェックポイントを通過して登頂・下山する大会になっている。登山中の交流と言えば

休憩やすれ違う時にどの地区のチームであるか色分けされたリボンを付けているので判断出来

言葉を交わす事くらいだろうか。ただ、下山後には温泉に入ったり夕食を含む全体の交流会が

開催されるので全国の仲間と知り合うには絶好の場となっている。

北海道チームは、いつも人気があり道内の山についての質問は絶えないほどだ。

しかし、個人的に来道し登山をするためにはそれなりに経費や日数も掛かり遥かなる北海道に

なっている話は多い。

★ 台風21号でコース変更・・・

全国からの参加者は、約250名にのぼる。

設定されたのは、面河道コース~土小屋コースへ縦走するAコースと土小屋コースを往復するBコースの

二つだった。しかし、10月中旬の台風で「石鎚スカイライン」が決壊し通行止めとなった影響で

全員がBコースとなり主管する四国地区はその調整に苦慮したと想像する。

宿泊は、石鎚山土小屋にある国民宿舎「石鎚」と「白石ロッジ本館・別館」に分けられたが

通行止めの影響で松山駅から現地まで3時間以上掛かり北海道チームだけ開会式に間に合わない

ハプニングが生じてしまった。

★ 快晴の大会当日・・・

大会のスケジュールに従いそれぞれのチームが自主的に登山を開始する。

北海道チームは18名でリーダーから全員が一緒の団体行動とする指示が出てそれに従う。

7:45宿を出て10分程歩くと土小屋登山口に着く。

予報通り快晴の天候に恵まれ登山口で最初の通過チェックを受け7:55登山開始となった。

スタートして間もなくの登山道はハイキングコースのように整備されている

登山道中間にあたる「ベンチ2」の休憩地付近から石鎚山を望む

時々被写体になる私・・・

雲一つない青空と絶景の尾根道は苦労知らずの快適な登山道だった・・・

石鎚山をバックに登山道で撮ってもらった・・・

整備された登山道を一列に歩く北海道チーム・・・

★ 二ノ鎖と三ノ鎖・・・

登山開始から2時間ほど歩くとこのコースの醍醐味とでも言おうか、霊峰ならではの巡業ルートとなる「鎖場」に

到着する。その手前に立派なトイレと避難小屋「二ノ鎖小屋」がありその先の鳥居を潜ると鎖場と巻き道がある。

登山口の標高はすでに1500mあり頂上までの標高差は500mもない。

距離は約4.6㎞で二ノ鎖までは整備された緩斜度の登山道を辿りハイキング気分で歩くことが出来た。

二ノ鎖の標高は約1700m。ここからルートは「鎖場」と「巻き道・迂回路」の二者択一。

二ノ鎖は約65m、三ノ鎖は約67mありどちらも垂直な岸壁に付けられた霊場の鎖場。

頼るものは自分自身、緊張感半端ないこのコースの醍醐味になっている。

北海道チームは数人が迂回路を選択したが他は鎖場に挑戦。渋滞はしたが楽しい登りだった。

下り専用の鎖場もあるが、大会主管より下りの鎖場は使用中止とルールが定められ全員迂回路で

下山した。

また、頂上弥山から最高峰の天狗岳までは岩場の断崖絶壁ルートを辿る危険な場所。

参加人数も多い事から今回は使用への制限もされたが、行きたいと言う要望が強く主管の配慮で

希望者は行く事が出来た。片道約10分程の距離だが、弥山からのルートは狭い岩場を辿るため

スタッフによる通行規制があり時に10分以上待たされる場合もあった。

二ノ鎖小屋の手前

二ノ鎖小屋の向かいに建つトイレ小屋

二ノ鎖手前の鳥居

二ノ鎖の長さは65m

二ノ鎖を登る北海道チーム・夫婦で参加のIさん(先頭と三番目)

ここは三ノ鎖で長さは67mで最長。一番難儀する鎖場もみんなで登ると楽しい。

山頂手前から北東に望む「瓶ガ森1898m」と前は「大森山1399m」

三ノ鎖・・・高度感は半端ないがこのコースの醍醐味を楽しむ

Iさんの奥様も果敢に臨んだ鎖場は、緊張もしたが楽しかったようだ・・・

山頂弥山にある「石鎚山神社」

弥山から望む天狗岳は圧巻である

頂上周辺の案内パンフレット

★ 最高峰・天狗岳へ・・・

主管側から天狗岳までは「お勧めしない」とされたが、「この山の最高峰に登らずして石鎚山に登ったと

言えない」と御託を並べるのは世の常である。

主管側もその要望に応えざる負えなかったのかスタッフを動員して天狗岳直下の岩場にはフィックス

ロープを設置して事故防止に努めたり、弥山からのルートは大きな岩場を降りる狭く危険な場所で

スタッフが上下の通行を一方通行に制限して安全を確保するなどご配慮頂いたところだ。

岩場に慣れている人なら天狗岳まで10分と掛からず私たちも7分で到着した。

設定コースにはない天狗岳へは多くの参加者が臨んだ・・・弥山と天狗岳の中間付近にて

一般的に頂上とされる「弥山」をズーム。神社、宿泊所、売店、トイレがある

天狗岳直下に主管側が設置したフィックスロープ・・・

天狗岳から南西尾根上に望む「二ノ森1929m」

最高峰「天狗岳1982m」は初登頂・・・背景の尖峰は同高の「南尖峰1982m」

天狗岳から弥山をバックに・・・

★ 下山・・・

11:50 北海道チームの下山開始

一部のメンバーは、下りが遅いという申告で30分程先に降りているが、全員での集合写真には収まっている。

山頂での集合写真は残念ながら公開出来ない(会社名の横断幕が写っている)のでご了承願いたい。

登りで使用した「鎖場」には下り専用もあるが、主管より下りの使用は禁止とされ全員迂回路で下山した。

下山ルートは、鎖場を利用せず巻き道・迂回路を使う・・・

下山後に登る「岩黒山1746m」を登山道から望む・・・

登山道で出会った「白装束軍団?」は明日の閉山祭りの準備で登るとの事

ベンチ2の休憩地で休憩・・・

★ 石鎚山の展望台、岩黒山へ・・・

先に下山したメンバーが、岩黒山に登ったチェックは受けていないので石鎚山を下山後は宿に戻ったと判断する。

残ったメンバーの中でも先輩の一人と私は登行意欲が欠乏し「宿に戻りたい」とわがままを言った。

しかし、わがままは通らず全員に反対され止む無く行動を共にする事になった・・・。

「一日一登行」を基本としている私にとって、一度下山してしまうと次の山に向かうテンションが上がらない。

岩黒山は、未踏の山で登山道から見る限りでも登行意欲の湧く山容だが、何せテンションが・・・。

石鎚山登山口から岩黒山登山口までは車道を歩いて10分ほどで着く。

スタッフのチェックとコースの説明を聞いてから登り始めた。登り下り共に約1時間。石鎚山の展望台と

学習済みだが、登山口から雲行きが怪しくなって来てテンションがまた右下がりになった。

それでも登り始めると気分は変わるもので淡々と登山道を登っていた。

一行とはちょっと先行してしまい早いメンバーを追うように足取りは早かった。

少し登ってから振り返ると雲が見る見るうちに広がって石鎚山はすっぽり雲の中に消えた。

登り始めて約40分・・・アッという間の頂上に着く。

山頂標識は読めないほど字がかすれ、遠望は雲とガスで利かなかった。

四国の主管代表である〇高さんが自ら頂上でチェック担当をしていて挨拶を交わす。

まる高さんとはもう10年来の岳友、大会毎に再会を楽しみにしているメンバーの一人である。

開催の苦労話もちょっとだけ聞いたが、本当にお世話になった大会だった。

山頂では眺望もなく後続からどんどん登って来て満員状態となって来たので、早々と下山を開始する。

往路は辿らず縦走路を利用して途中の分岐から登山口に戻るコースになっているようだった。

下りも約40分で着いてしまいアッという間だった。

個人的にテンションは上がらなかったが、設定して頂いた四国スタッフの好意を思うと登って

良かったと安堵する。

岩黒山の登山口へ移動する北海道チーム

登山道で唯一見た花はこのアザミ一株だった・・・

笹原の山道を歩く北海道チーム。本来背景に石鎚山を望むが雲行きが怪しい。

間もなく山頂・・・北海道チームのメンバー 〇倉さんと〇木さん

いやいや登りながらの「岩黒山1746m」初登頂・・・

四国主管の代表〇高さんは10年来の岳友・・・お世話になりました

岩黒山頂上にて・・・北海道チームの一部 (13名)

下山開始・・・

下山後のこれが待ち切れず登山口の売店で安着してしまった・・・

温かいおでんとキンキンに冷えたビール・・・最高でした!

※ 下山後の全体交流会では、食べ切れない料理とお酒で盛り上がり

他のチームとも少しは親睦を深める事が出来て良かった。

来年は、九州が主管となり大会を運営する。設定の山は、「久住山1786m」

最高峰「中岳1791m」に次ぐ本島第二峰だが、人気は根強く多くの愛好家に登られている山らしい。

チャンスがあれば来年は妻も同行して参加したいと思っている。

四国・石鎚山(1982m)&岩黒山(1746m)

■ 山 行 日 2017年11月2日(木)

■ コ ー ス 土小屋コース往復

■ メ ン バ ー 18名

■ 登 山 形 態 登山道

■ 地 形 図 1/25000地形図 「石鎚山」 「瓶ヶ森」

■ 三角点・点名 石鎚山 三等三角点 点名「石鎚山 イシヅチヤマ」

岩黒山 三等三角点 点名「岩黒山 イワクロヤマ」

■ コースタイム 石鎚山 登り 2時間35分 下り 1時間40分

岩黒山 登り 40分 下り 40分

【石鎚山】

<登り>

07:55 登山開始

08:55 ベンチ3

10:00~10:15 三の鎖

10:20 石鎚山弥山(1974m)

10:30 天狗岳(1982m)

<下り>

10:45 天狗岳から下山開始

11:00~11:50 石鎚山弥山

12:30 ベンチ3

12:50~13:00 ベンチ2

13:30 土小屋登山口

【岩黒山】

<登り>

13:45 登山口

14:25 岩黒山(1746m)

<下り>

14:40 下山開始

15:20 登山口

★ 全国の仲間と交流登山・・・

以前にも書いた記憶があるが、私は会社の山岳部にも所属していて部活として年に何度か参加している。

その中に全国を六つのブロックに分けて毎年持ち回りで主管を担当し「登山大会」を開催している。

今年は四国地区が主管で選ばれた山が「石鎚山」だった。

全国に広がる会社山岳部の仲間が集まり登山を通じて会社間の親睦と交流を深めるのが主な趣旨である。

私が本州の山へ出掛けられるのは、この大会があればこそ・・で、これまで東北から九州屋久島まで

それぞれ主要な山々に登らせて頂いた。また、各地に多くの山仲間も増えて大会参加毎に再会が楽しみ

でもあり個人的に招待された「北岳」山行ではビップな歓迎を受けた。

石鎚山は、四国山地西部に位置する標高1982mの山で、近畿以西の西日本最高峰である。

山岳信仰の山として知られ、日本百名山、日本百景の一つであり、日本七霊山のひとつとされ、霊峰

石鎚山とも呼ばれる。石鎚山脈の中心的な山であり、石鎚国定公園に指定されている。

正確には、最高峰に位置する天狗岳(標高1982m)、石鎚神社山頂社のある弥山(みせん)1974m

、南尖峰(標高1982m)の一連の総体山を石鎚山と呼ぶ。

三角点は天狗岳や弥山には設置されておらず、弥山の北西にある1920.63mのピークに三等三角点

「石鎚山」が設置されている。それは神社の敷地を避けたものと思われる。石鎚山系の一等三角点

「面河山(おもごさん)」は南西側の二ノ森山頂(標高1929.24m)に設置されている・・・と

Webサイトより学ぶ。

★ 北海道チーム・・・

大会の趣旨に交流登山とあるが、実際の登山はそれぞれのチーム毎に自主登山が行われ、

決められたチェックポイントを通過して登頂・下山する大会になっている。登山中の交流と言えば

休憩やすれ違う時にどの地区のチームであるか色分けされたリボンを付けているので判断出来

言葉を交わす事くらいだろうか。ただ、下山後には温泉に入ったり夕食を含む全体の交流会が

開催されるので全国の仲間と知り合うには絶好の場となっている。

北海道チームは、いつも人気があり道内の山についての質問は絶えないほどだ。

しかし、個人的に来道し登山をするためにはそれなりに経費や日数も掛かり遥かなる北海道に

なっている話は多い。

★ 台風21号でコース変更・・・

全国からの参加者は、約250名にのぼる。

設定されたのは、面河道コース~土小屋コースへ縦走するAコースと土小屋コースを往復するBコースの

二つだった。しかし、10月中旬の台風で「石鎚スカイライン」が決壊し通行止めとなった影響で

全員がBコースとなり主管する四国地区はその調整に苦慮したと想像する。

宿泊は、石鎚山土小屋にある国民宿舎「石鎚」と「白石ロッジ本館・別館」に分けられたが

通行止めの影響で松山駅から現地まで3時間以上掛かり北海道チームだけ開会式に間に合わない

ハプニングが生じてしまった。

★ 快晴の大会当日・・・

大会のスケジュールに従いそれぞれのチームが自主的に登山を開始する。

北海道チームは18名でリーダーから全員が一緒の団体行動とする指示が出てそれに従う。

7:45宿を出て10分程歩くと土小屋登山口に着く。

予報通り快晴の天候に恵まれ登山口で最初の通過チェックを受け7:55登山開始となった。

スタートして間もなくの登山道はハイキングコースのように整備されている

登山道中間にあたる「ベンチ2」の休憩地付近から石鎚山を望む

時々被写体になる私・・・

雲一つない青空と絶景の尾根道は苦労知らずの快適な登山道だった・・・

石鎚山をバックに登山道で撮ってもらった・・・

整備された登山道を一列に歩く北海道チーム・・・

★ 二ノ鎖と三ノ鎖・・・

登山開始から2時間ほど歩くとこのコースの醍醐味とでも言おうか、霊峰ならではの巡業ルートとなる「鎖場」に

到着する。その手前に立派なトイレと避難小屋「二ノ鎖小屋」がありその先の鳥居を潜ると鎖場と巻き道がある。

登山口の標高はすでに1500mあり頂上までの標高差は500mもない。

距離は約4.6㎞で二ノ鎖までは整備された緩斜度の登山道を辿りハイキング気分で歩くことが出来た。

二ノ鎖の標高は約1700m。ここからルートは「鎖場」と「巻き道・迂回路」の二者択一。

二ノ鎖は約65m、三ノ鎖は約67mありどちらも垂直な岸壁に付けられた霊場の鎖場。

頼るものは自分自身、緊張感半端ないこのコースの醍醐味になっている。

北海道チームは数人が迂回路を選択したが他は鎖場に挑戦。渋滞はしたが楽しい登りだった。

下り専用の鎖場もあるが、大会主管より下りの鎖場は使用中止とルールが定められ全員迂回路で

下山した。

また、頂上弥山から最高峰の天狗岳までは岩場の断崖絶壁ルートを辿る危険な場所。

参加人数も多い事から今回は使用への制限もされたが、行きたいと言う要望が強く主管の配慮で

希望者は行く事が出来た。片道約10分程の距離だが、弥山からのルートは狭い岩場を辿るため

スタッフによる通行規制があり時に10分以上待たされる場合もあった。

二ノ鎖小屋の手前

二ノ鎖小屋の向かいに建つトイレ小屋

二ノ鎖手前の鳥居

二ノ鎖の長さは65m

二ノ鎖を登る北海道チーム・夫婦で参加のIさん(先頭と三番目)

ここは三ノ鎖で長さは67mで最長。一番難儀する鎖場もみんなで登ると楽しい。

山頂手前から北東に望む「瓶ガ森1898m」と前は「大森山1399m」

三ノ鎖・・・高度感は半端ないがこのコースの醍醐味を楽しむ

Iさんの奥様も果敢に臨んだ鎖場は、緊張もしたが楽しかったようだ・・・

山頂弥山にある「石鎚山神社」

弥山から望む天狗岳は圧巻である

頂上周辺の案内パンフレット

★ 最高峰・天狗岳へ・・・

主管側から天狗岳までは「お勧めしない」とされたが、「この山の最高峰に登らずして石鎚山に登ったと

言えない」と御託を並べるのは世の常である。

主管側もその要望に応えざる負えなかったのかスタッフを動員して天狗岳直下の岩場にはフィックス

ロープを設置して事故防止に努めたり、弥山からのルートは大きな岩場を降りる狭く危険な場所で

スタッフが上下の通行を一方通行に制限して安全を確保するなどご配慮頂いたところだ。

岩場に慣れている人なら天狗岳まで10分と掛からず私たちも7分で到着した。

設定コースにはない天狗岳へは多くの参加者が臨んだ・・・弥山と天狗岳の中間付近にて

一般的に頂上とされる「弥山」をズーム。神社、宿泊所、売店、トイレがある

天狗岳直下に主管側が設置したフィックスロープ・・・

天狗岳から南西尾根上に望む「二ノ森1929m」

最高峰「天狗岳1982m」は初登頂・・・背景の尖峰は同高の「南尖峰1982m」

天狗岳から弥山をバックに・・・

★ 下山・・・

11:50 北海道チームの下山開始

一部のメンバーは、下りが遅いという申告で30分程先に降りているが、全員での集合写真には収まっている。

山頂での集合写真は残念ながら公開出来ない(会社名の横断幕が写っている)のでご了承願いたい。

登りで使用した「鎖場」には下り専用もあるが、主管より下りの使用は禁止とされ全員迂回路で下山した。

下山ルートは、鎖場を利用せず巻き道・迂回路を使う・・・

下山後に登る「岩黒山1746m」を登山道から望む・・・

登山道で出会った「白装束軍団?」は明日の閉山祭りの準備で登るとの事

ベンチ2の休憩地で休憩・・・

★ 石鎚山の展望台、岩黒山へ・・・

先に下山したメンバーが、岩黒山に登ったチェックは受けていないので石鎚山を下山後は宿に戻ったと判断する。

残ったメンバーの中でも先輩の一人と私は登行意欲が欠乏し「宿に戻りたい」とわがままを言った。

しかし、わがままは通らず全員に反対され止む無く行動を共にする事になった・・・。

「一日一登行」を基本としている私にとって、一度下山してしまうと次の山に向かうテンションが上がらない。

岩黒山は、未踏の山で登山道から見る限りでも登行意欲の湧く山容だが、何せテンションが・・・。

石鎚山登山口から岩黒山登山口までは車道を歩いて10分ほどで着く。

スタッフのチェックとコースの説明を聞いてから登り始めた。登り下り共に約1時間。石鎚山の展望台と

学習済みだが、登山口から雲行きが怪しくなって来てテンションがまた右下がりになった。

それでも登り始めると気分は変わるもので淡々と登山道を登っていた。

一行とはちょっと先行してしまい早いメンバーを追うように足取りは早かった。

少し登ってから振り返ると雲が見る見るうちに広がって石鎚山はすっぽり雲の中に消えた。

登り始めて約40分・・・アッという間の頂上に着く。

山頂標識は読めないほど字がかすれ、遠望は雲とガスで利かなかった。

四国の主管代表である〇高さんが自ら頂上でチェック担当をしていて挨拶を交わす。

まる高さんとはもう10年来の岳友、大会毎に再会を楽しみにしているメンバーの一人である。

開催の苦労話もちょっとだけ聞いたが、本当にお世話になった大会だった。

山頂では眺望もなく後続からどんどん登って来て満員状態となって来たので、早々と下山を開始する。

往路は辿らず縦走路を利用して途中の分岐から登山口に戻るコースになっているようだった。

下りも約40分で着いてしまいアッという間だった。

個人的にテンションは上がらなかったが、設定して頂いた四国スタッフの好意を思うと登って

良かったと安堵する。

岩黒山の登山口へ移動する北海道チーム

登山道で唯一見た花はこのアザミ一株だった・・・

笹原の山道を歩く北海道チーム。本来背景に石鎚山を望むが雲行きが怪しい。

間もなく山頂・・・北海道チームのメンバー 〇倉さんと〇木さん

いやいや登りながらの「岩黒山1746m」初登頂・・・

四国主管の代表〇高さんは10年来の岳友・・・お世話になりました

岩黒山頂上にて・・・北海道チームの一部 (13名)

下山開始・・・

下山後のこれが待ち切れず登山口の売店で安着してしまった・・・

温かいおでんとキンキンに冷えたビール・・・最高でした!

※ 下山後の全体交流会では、食べ切れない料理とお酒で盛り上がり

他のチームとも少しは親睦を深める事が出来て良かった。

来年は、九州が主管となり大会を運営する。設定の山は、「久住山1786m」

最高峰「中岳1791m」に次ぐ本島第二峰だが、人気は根強く多くの愛好家に登られている山らしい。

チャンスがあれば来年は妻も同行して参加したいと思っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます