富士山本宮浅間大社の楼門をくぐって神域拝殿前へ向かいました。大同元年(806)に征夷大将軍の坂上田村麿がここに神殿を造営したのがここの境内地の始まりですが、湧玉池の存在からも伺えるように、それ以前から霊峰富士山の遥拝地としての歴史があったようです。

社伝によれば、垂仁天皇の治世期の3年(紀元前27)に浅間大神を山足の地に祀り山霊を鎮めたとあります。これは他の霊山や神奈備の例と同じく、山中および山麓に幾つか遥拝儀式の場を設けていた流れを示すものと考えられます。その儀式の場は特定の場所と場合によって移動する場所とに大別されますが、前者の最も中心的な場所が、おそらくはいまの富士山本宮浅間大社のルーツなのだろうと推察します。

私は奈良県に30年住んで、大和の古い神社に興味を持って色々調べた時期があります。延喜式式内社はもちろん、それ以前の由緒をもつ古い神社は、みんな同じように神体となる山や岩、儀式を執り行う場所、それを拝む場所、の三要素から構成されており、それぞれを中世期ごろから神体、奥宮、本宮と称する流れがありました。そのなかで本宮とは遥拝の場の中心地であった所が多く、奈良県で挙げれば大神神社、春日大社、広瀬大社、大和神社などの古社が並びます。いずれも本宮であった歴史を持ちます。

なので、富士山本宮浅間大社というのは、大変に分かりやすい名前です。まさに富士山を拝む本宮であったところの浅間大社、という意味ですから、本来は富士山を拝む場所であったわけで、いまでも境内地から右手に富士山が望まれます。

ですが、拝む場所はもともとは富士山の山麓や山裾に幾らでもあった筈です。それらのなかで現在地が本宮に選ばれたのは、富士山の雪解け水が湧き出でるとされる湧玉池の存在が重要であったからでしょう。古代の神域での儀式に欠かせないのが、神体から発する水、つまり神の水であるからです。

なので、ここに拝殿をおいて奥に本殿を配置しますが、本殿は神体である富士山の代替として拝殿よりも高く造られることになります。遥拝する対象が山であることを示すわけです。

なので、本殿は二重の楼閣造につくられ、御覧のように他の神社本殿ではあまり見られない高層の建物となっています。社殿の姿形そのものが、日本最高の霊峰たる富士山をシンボライズしています。

この社殿は国の重要文化財に指定されていますが、その意義は建築の構造や様式よりも、富士山の神域の社殿建築である点に重きが置かれている、と思います。富士山のような形の楼閣造の社殿は、国内で唯一ここにしか存在しません。

本殿に向かって左側には上図の三之宮浅間神社、右側には七之宮浅間神社が祀られます。他の神社でも見られるごとく、もとは各所にあった遥拝所の祠を本宮に合祀した結果であるのでしょう。

参拝を終えて楼門を出て、脇の手水舎を見ました。劇中で各務原なでしこが清め水を漉くっていた場所です。

富士山本宮浅間大社の公式サイトはこちら。

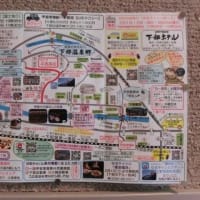

参拝後は、早い夕食として富士宮やきそばをいただこうと決めていました。それで二之鳥居の南のお宮横丁にある、上図の「FUJIBOKU」に行きましたが、満員で店先に20人ぐらいの行列が出来ていました。それで第二候補のお店へ向かいました。

第二候補のお店とは、上図の「つぼ半」でした。神社から宿へ戻るコースの本町通りの北側にあり、創業は昭和33年、富士宮焼きそばの店のなかでも老舗として知られるお店です。現在の人気店の味よりも素朴な、昭和のテイストを伝えていると聞きましたので、そういう味が好みの私としては興味があったのでした。

入って席に案内され、注文するや素早く目の前の鉄板上にて調理が始まりました。ワサッ、ワサっと麵や具材がいっぺんに盛られて熱せられ始めました。

ジュワワワーーーッ!と音が響きました。

店の方が手際よく、カンカン、カンカン、ジャーーッ、ジュワッと焼いてゆきました。

出来上がった焼きそばです。以前にゆるキャン聖地となった「佐東」でいただいたのとはちょっと違う味わいで、なにか甘味をおびた素朴な風味が感じられました。子供の頃に食べた焼きそばみたいだな、と懐かしささえ覚えつつ、美味しくいただきました。

「つぼ半」の食べログでの案内情報はこちら。

食後に宿へ向けて歩いた本町通りの景色です。首都圏に緊急事態宣言が出ていたために観光客が激減して商店街も御覧のとおりでした。多くのお店はシャッターを下ろして休業、または閉店となっていました。

数少ない営業店舗のひとつ、玩具店の店先です。これまた昭和のおもちゃ屋さんの生き残り、といった雰囲気でつい引き込まれて中に入り、お店の方と少し話をしました。

そのあとは、宿の「富士宮富士急ホテル」に入り、相変わらず雲帽子をかぶったままの富士山を窓から眺め、風呂に入ったりしてゆっくりと休み、早めに寝ました。

「富士宮富士急ホテル」の公式サイトはこちら。

以上でレポートの静岡ゆるキャン企画編、「ゆるキャン△の聖地をゆく16」の記述を完了しました。翌日は身延山奥之院への登拝を行ないましたので、身延山奥之院編として綴ります。 (了)