日本は年間の降水量が世界平均の2倍近くあり、非常に水に恵まれた国といえます。そのため、水は蛇口をひねればいつでも使え、飲料水に困ることもほとんどありません。しかし近年では、国内をはじめ世界各国の天然水を使用した「・・の水」や「・・の名水」といった、いわゆる「ミネラルウォーター」が当たり前のように店頭で販売されるようになりました。

ミネラルウォーターは、1980年代に入り、日本で初めて大々的に発売されたのですが、その後、順調に売上を伸ばし、最近では国民1人当たりのミネラルウォーターの年間消費量は約20リットルと10年前の約3倍以上となっており、特に大都市ではミネラルウォーターの利用が一般的になっています。このような背景には、水道水の塩素の匂いなどの問題とともに、どうせ飲むのであればより健康に良い成分を多く含む水を飲用したい、という願望も少なからずあるようです。

毎日必ず利用するものだからこそ、もう一度考えて見たい「水」。今回のすこやかネットでは、この水についてスポットを当ててみようと思います。

水と人間

人間は、生まれた時は身体の80%が水分です。トマトの水分量が90%といいますから、いかに赤ちゃんが水分で満たされているのかがよく分かると思います。その後、成人では約60%、高齢者になると約50%まで水分量は落ち込み、高齢者は慢性的な脱水症状といっても過言ではありません。加齢とともに肌にシワやシミ等ができやすくなるのも、このためだと考えられています。

人間は、生まれた時は身体の80%が水分です。トマトの水分量が90%といいますから、いかに赤ちゃんが水分で満たされているのかがよく分かると思います。その後、成人では約60%、高齢者になると約50%まで水分量は落ち込み、高齢者は慢性的な脱水症状といっても過言ではありません。加齢とともに肌にシワやシミ等ができやすくなるのも、このためだと考えられています。人間の身体は、約60%が水分でできています。そして、人間は毎日一定の水分を補給しなければ生きてはいけず、一般的に、毎日2〜2.5リットルの水が必要だとされています。私たちは、体内の水分の1%が失われただけでも、のどの渇きを覚えてしまうのです。

水が代謝を媒介

水は非常に多くのものを溶かすことができる性質を持つため、人間の体内では水に溶けたさまざまな物質を用いた、「代謝」と呼ばれる生身体化学反応を行われ、生命活動に必要なエネルギーや各種の物質を作り出して、不要になった物質を分解しています。この「代謝」は、水という溶媒の中で行われるとともに、その生身体化学反応の触媒として作用する酵素・タンパク質も、水に囲まれた柔軟な立身体構造を保っているため、その機能を発揮することができます。

また、前述したように人は1日に約2〜2.5リットルの水を必要としていますが、実際には、人が1日の活動を維持するためにはその約10倍の水が必要だといわれています。そのため、ここで生じる差は、腎臓で浄化再生された水が、また体内を循環するという、体内でのリサイクルによって補われているのです。

水で結ばれた生命維持装置

身体の中で水を含まない部分は1つもありません。骨の中にも髪の毛にも水分は含まれます。つまり、身体は水の部屋(細胞、組織)と水の流れる輸送管(血管)で結ばれた生命維持装置で成り立っているということができるでしょう。

具身体的には、水は体内で▽血液となり酸素や栄養分を身体の隅々まで運ぶ▽体液を構成し細胞の働きを助ける▽老廃物を尿に溶かして体外に排出する▽身体温を一定に保つ−などの重要な働きをしているのです。

水と健康の基本情報

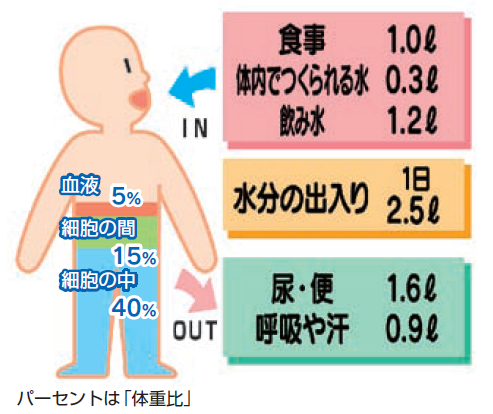

1.人の水収支

成人男子が比較的安静にしていたときの水収支は右図のとおりとされています。ここで「体内でつくられる水」とは、タンパク質や炭水化物、脂肪などの代謝によって得られる水を指します。

運動や温熱環境のために発汗量が通常より多いときには、それに見合う水分量の確保が必要となります。

<人体の水分>

2.脱水と健康障害

(『水と健康ハンドブック』(武藤芳照ら, 日本医事新報社, 2006)、環境省『熱中症保健指導マニュアル2006』 等から引用し作成)

尿、汗等の喪失量に見合う水分を適量摂取できれば、血漿浸透圧は一定に保たれますが、水分摂取量が不足すると血漿浸透圧が上昇し、のどが渇き、尿が濃縮されます。水分の摂取量不足は、健康障害や重大な事故の大きなリスク要因の一つとなります。

[1]熱中症

発汗によって血液中の水分が減少すると、生体内では細胞外液と内液の移動によって循環機能に支障を来さないような体液を維持するような調整が行われます。しかし、水分補給を行わないと、脱水による血液の濃縮のために循環不全を起こし、酸素や栄養素の運搬あるいは体温調節にも重篤な障害を起こして、熱中症を起こすことがあります。

熱中症とは高温環境下での障害の総称で、重症度により、通常、

- 熱疲労(血流増大の要求に心臓から送り出す血液量が追いつかなくなった状態。脱力感、倦怠感、めまい、悪心などの症状から始まり時には失神も見られます。)

- 熱痙攣

- 熱射病(異常な体温上昇により中枢神経障害を起こした状態。血液が固まらなくなったり、全身の臓器障害を合併したりすることが多く、死亡率も高くなります。)

の3種類に分けられています。

熱中症による死亡者数の発生状況は上左図のとおりで、それぞれの年の気象条件によって大きな変動が見られますが、冷夏でもかなりの発生が見られます。

年齢・性別の死亡者数の発生状況は上右図のとおりで、労働現場だけでなく、スポーツ活動や日常生活の中でも死亡者の発生が見られます。

[2]脳梗塞(のうこうそく)

脳梗塞とは、脳血管が閉塞又は狭窄し、脳虚血を来たし、脳組織が酸素、または栄養の不足のため壊死、または壊死に近い状態になる疾患を言います。平成18年の人口動態統計によれば、脳梗塞による死亡者数は78,975人で日本人の死亡原因の中でも多くを占めており、また、後遺症を残して介護が必要となることが多く、福祉の面でも大きな課題を伴う疾患です。

発症時間で最も多いのが夜間から早朝にかけてで、これは、就寝中には水分をとらないために脱水傾向になることと関わっているとされています。また、年間を通じては夏と冬に多く、夏は脱水、冬は体を動かさなくなることが発症と関わっているとされています。

[3]心筋梗塞(しんきんこうそく)

心筋梗塞とは、虚血性心疾患のうちの一つで、冠動脈の血流量が下がり、心筋が虚血状態になり壊死、または壊死に近い状態になる疾患を言います。平成18年の人口動態統計によれば、急性心筋梗塞による死亡者数は45,039人で日本人の死亡原因の中でも多くを占めています。

動脈硬化病変を基盤として脱水状態になった場合には、閉塞性血栓が発生し、心筋梗塞に至る場合があります。

[4]その他

その他、いわゆるエコノミークラス症候群(深部静脈血栓症)等の予防のためにも、水分補給は重要とされています。

3.健康のための水の飲み方

(『水と健康ハンドブック』から引用し作成)

のどの渇きは脱水が始まっている証拠であり、渇きを感じてから水を飲むのではなく、渇きを感じる前に水分を摂ることが大事です。水分が不足しやすい、就寝の前後、スポーツの前後・途中、入浴の前後、飲酒中あるいはその後等に水分を摂ることが重要とされており、枕元に水分をおいて就寝することも重要です。水分の摂取量は多くの方では不足気味であり、平均的には、コップの水をあと2杯飲めば、一日に必要な水の量を概ね確保できます。

その際、砂糖や塩分などの濃度が高いと、吸収までの時間が長くなる点に注意が必要です。また、アルコールや多量のカフェインを含む飲料は、尿の量を増やし体内の水分を排せつしてしまうので、水分補給としては適しません。

なお、腎臓、心臓等の疾患の治療中で、医師に水分の摂取について指示されている場合は、この指示に従う必要があります。