札幌市青少年科学館には、望遠鏡を搭載した天文車があり、現在活躍中の天文車は2代目になります。

31200081

31200081

上の画像は1983年に導入された初代天文車オリオン号です。2003年に引退しました。

この車両は札幌市のアイデアを基に五藤光学が開発した日本初の天文車両で、アストロカーという名称は同社が商標登録しています。(画像は当時の科学館パンフレットから借用)

2代目天文車は2003年に導入されたオリオン2世号。

(2枚目の画像は2011年6月の大改修を終え、神奈川県の工場から戻ってきた際に撮影)

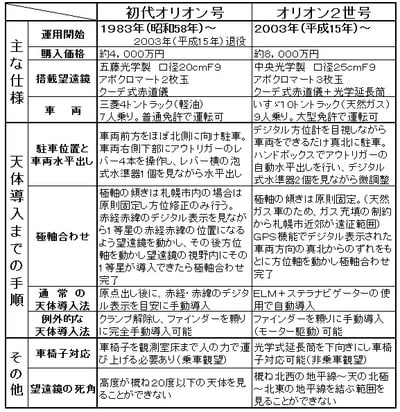

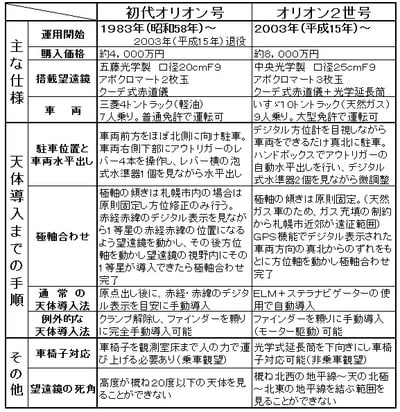

初代と2代目の主な仕様を表にまとめてみました。

2代目はセッティングが短時間で済み、天体導入が不慣れな係員であっても簡単に天体導入できるというコンセプトで発注されたと聞いています。

上の表を見る限り、自動化を押し進めた2代目オリオン号のほうが誰でも簡単に短時間で天体導入ができると思うのではないでしょうか。

しかし、実際の使用現場を見ると、2代目は自動化ゆえに生じた様々な要因で、初代よりもセッティング時間や天体導入までにかかる時間が長くなっています。

なぜセッティング時間や導入までの時間が長くなってしまったのか? この続きは次回のブログ記事 【 天文車の新旧比較2 】 で。

31200081

31200081上の画像は1983年に導入された初代天文車オリオン号です。2003年に引退しました。

この車両は札幌市のアイデアを基に五藤光学が開発した日本初の天文車両で、アストロカーという名称は同社が商標登録しています。(画像は当時の科学館パンフレットから借用)

2代目天文車は2003年に導入されたオリオン2世号。

(2枚目の画像は2011年6月の大改修を終え、神奈川県の工場から戻ってきた際に撮影)

初代と2代目の主な仕様を表にまとめてみました。

2代目はセッティングが短時間で済み、天体導入が不慣れな係員であっても簡単に天体導入できるというコンセプトで発注されたと聞いています。

上の表を見る限り、自動化を押し進めた2代目オリオン号のほうが誰でも簡単に短時間で天体導入ができると思うのではないでしょうか。

しかし、実際の使用現場を見ると、2代目は自動化ゆえに生じた様々な要因で、初代よりもセッティング時間や天体導入までにかかる時間が長くなっています。

なぜセッティング時間や導入までの時間が長くなってしまったのか? この続きは次回のブログ記事 【 天文車の新旧比較2 】 で。

31200063

31200063 31200064

31200064 31200082

31200082