せっかくなので、新聞社に送った「新解釈 飯田山」の初稿を披露しておきたい。

「新解釈 飯田山1」

熊本の東部で暮らす筆者は、トレイルランニングの練習を兼ねて往復約20キロの飯田山登山を時々楽しんでいる。飯田山は、益城町の南部に佇むオニギリのような三角形の山で、北隣のドーム状に見える以前は火山であった船野山とは好対照だ。麓の国道から常楽寺入り口の看板を目印に坂道を登り集落を抜けると、一段の高みに田園が広がる。山頂へは2ルートがあり、八合目付近の常楽寺の駐車場まで自家用車で行けるルートと新屋敷池から参詣道としての登山道だ。登り口には数台分の駐車場がありハイカーの多くはここから頂上を目指す。そして、常楽寺までは一丁毎に建立された石仏が急坂を登る私達の背中を押してくれる。いつも清掃された参道とお供え物が、かつて修行の場として多くの僧徒によって営まれていた過去を偲ばせる。

飯田山自然公園として整備された山頂からの眺望は見事。眼下に広がる熊本平野の田畑の向こう側には、熊本市街地と金峰山、そして有明海だ。さらに、雲仙普賢岳だけでなく運が良ければ長崎県と佐賀県の県境の多良岳も望める。

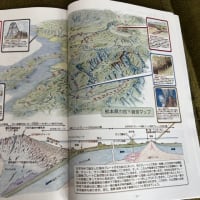

足元の飯田山は、白亜紀の浅海や湖沼で堆積した御船層群と呼ばれる砂岩や泥岩で出来ていて恐竜化石が発見されたことでも有名だ。同様の地層は天草方面にも連なり、南西に目を向ければ八代海の先にその堆積構造を残す独特な地形に気付くこともできる。

ちなみに、飯田山はその名についての面白い民話が残っている。その昔、名も無き山だった飯田山が金峰山に背比べを持ち出し、山の神様にお願いして両山頂間に樋を渡して江津湖の水を流してもらったところ、言い出しっぺ側に一気に流れ下った。恥をかいた飯田山が「もう、言い出さん!」と言ったことがその由来となっているとか。しかし、この言い伝えは、平安時代から仏門のメッカとして続いた由緒正しき山の命名の話しとしてはなんとも受け入れがたい。

飯田山は現在も隆起傾向にある九州山地の北限にあって、平野部との境界には熊本地震の原因となった布田川断層帯が走っている。また、飯田山を成す地質の一部では貝化石も産出する。一方、かつて火山であった金峰山は別府ー島原地溝帯と呼ばれる沈降側にあるのだが、古(いにしえ)の聡明な人物が遠い将来の飯田山の敗者復活を見越して紡ぎ出した物語と考えるのはいささか不遜か。しかし、この言い伝えは飯田山の近くに居住した者が創り出したに違いない。おそらく、高名な和尚が若い僧侶に向けて広い視野とち密な観察眼そして謙虚な心の大切さを茶目っ気たっぷりに語ったのがその起源ではなかろうか。

そんなことを考えながら山を駆け下る。おっと危ない、これからは転ばぬ先の杖が必要な年ごろのようだ。

「新解釈 飯田山2」

頂上を背にして走り出し、常楽寺を少し過ぎると送電線の保線のために伐採された見晴らしの良い場所にでる。ここからは飯田山の北側の景色が楽しめる。目を凝らせば県北の人々の精神的支柱となっている不動岩も見えるはずだ。眼下には丸味を帯びた船野山の向こうに、立野火口瀬に端を発して西方向に緩やかに傾斜して広がる台地が金峰山の麓にまで及んでいるのが分かる。台地の殆どは市街地化していて、地下の様子は知る由もないが、基本的には「破局噴火」と呼ばれる阿蘇カルデラを形成させた火山活動に伴った火山灰やそれらが冷え固まった凝灰岩でできている。いわゆる「火砕流堆積物」だ。そして、その堆積物の上には健磐龍命のけ破り伝説を彷彿とさせる「カルデラ湖決壊堆積物」とでも表現できそうな巨石を含んだ段丘砂礫層が分布している。さらに、台地部との境には熊本地震で益城町に甚大な被害を及ぼした木山断層があり、そこから南側の低地部は6千年前の縄文海進の頃は遠浅の海だったのだ。人間の営みに対してどうしようもない儚さを感じる一方で、悠久のときの流れ中で一瞬を懸命に生きる人々の命の尊さを感じずにはいられない複雑な心境になるひと時だ。

ところで、「飯田」はとても縁起が良い地名で、昔から良質な米所であった印象を受ける。確かに、秋口の収穫の時期ともなれば、山裾の圃場された緩傾斜面にはたわわに実った稲穂を見ることができる。しかし、この斜面は段丘砂礫層でできていて、一般には水はけが良過ぎるために水稲には不向きな土地柄とされる様な所だ。近代に至っては、収量を確保するため近隣の河川からの揚水や井戸工事も行われている。

しかしだ。足をとめて注意深く周囲を観察する。すると、冬の刈り取られた田面の一部は湿潤していて、少ないながらも湧水が確認できる。梅雨時期には山肌からの流水とともに湧水量も増していることだろう。また、砂礫層も認められるがその中には赤褐色の粘土も多く含まれ、田面の土は粘着が強く変形も容易だ。つまり、保水性が高く開田に適した地盤ということなのだ。その昔、当時としては十分な量の収獲が得られたのではないだろうか。表層の軟質化した小礫や土の特徴から、これらの起源は、背後の飯田山を形成する風化しやすい特殊な性質の砂岩や泥岩であることがわかる。白亜紀の砂と泥が長い長い時を経て「飯田」の名にふさわしい豊穣の台地を創り出したのだ。

俄然、足取りは軽くなり少し遠回りをして帰りたくなる。益城町北部の安永地区のある所から南方を眺めると、台地面をまるで泳いでいるかのような魚のシルエットに驚いてしまう。丸味を帯びた部分が魚の胴体で尾ビレが飯田山だ。陸域だからフナだろうか、そう、フナの山、転じて船野山。ランナーの独善的仮説である。(終)

このような原稿をもとに、他の執筆者からの意見も参考にしながらK記者が校正と修正を加えたのちに紙上に掲載されたのであった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます