古代、中世、安土、江戸のビイスタ工法の謎を解く

今全国で話題騒然のビイスタ論

城郭ビイスタ論 上文字クリック

◆対談者

長谷川先生スゴイですね!これだけの

クオリテイーが高く濃い内容の投稿記

事にいいねが全くゼロ!しかも閲覧者

様も2~3人と言う事で是は完璧な日本で

一番人気ゼロの全く無名の研究家さん

と言う事が明白に証明されましたよね!

真におめでとうございます!愉快です!

◆長谷川

仕事ゼロ!フオロアーゼロ!人気もゼロ!

◆対談者

ふふふふー私は騙されませんわよ!世の中

の人は人の名声や肩書きや著書や名刺で人

の器量を推し量り判断するが、でもねコチ

トラそんなもんにに眩惑されるか惑わされ

るか騙されてたまるかと人の才能を電光の

様に一瞬に洞察するタイプの変わった人間!

◆長谷川

それスパークする電光の如く人間の才腕を

看破するキレのある頭脳織田信長ですか?

◆対談者

私は日本史の歴史で文字を覚えたり年号を

記憶する勉強にあまり興味を抱きません。

なぜならば例えば長崎の出島なら、図書館

に行って調べると出島(でじま)は、1634

年江戸幕府の外人流入防止政策の一環とし

て長崎に築造された人工島。扇型で、面積

は3,969坪(約1.5ヘクタール)1636年から

1639年まで対ポルトガル貿易、1641

年から1859年までオランダ東インド会社

(AVOC、アムステルダムに本部のある

Vereenigde Oostin dische Compagnie)を

通して対オランダ貿易が行われた。出島

全体は1922年(大正11年)10月2日、「出島

和蘭商館跡」として国の史跡に指定されて

いる[3]。 とかすぐに解ります。こんな事

は図書館に通えば直ぐ解る事。是は学校で

習う勉強。このような事を学ぶ事が歴史の

はたして本質でしょうかね?

◆長谷川

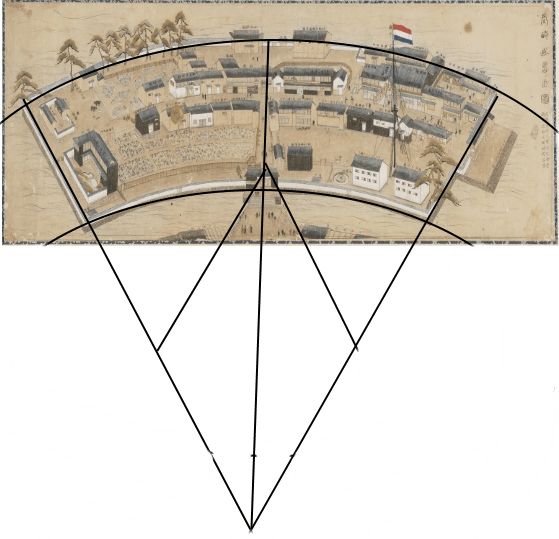

長崎出島図の周井には棒のような印が元々

記される。是を線で結ぶとこうなる。

◆対談者

それって今爆発的にインターネットで支持

されている長谷川先生のビイスタ工法です!

◆長谷川

残念ながら人間社会とは肩書き社会です。

歴代の事績の文章つまり「ふみ」これは

「史」と言う文字です。一般の人々が歴史

を学ぶと言う事は通常は文字を習う事に

なるのです。貴方が思う歴史と一般社会が

認識している歴史には明らかに、隔たりが

あります。これと同じ様にこの投稿記事に

賛同する人は日本中には誰ひとりとして

存在はいたしません!世の中には文字歴史

派と現実歴史派が存在致する。

◆長谷川

たしかに私のブログを読んでいる方々方とは

古城フアンでなく古代遺跡フアンの人かもし

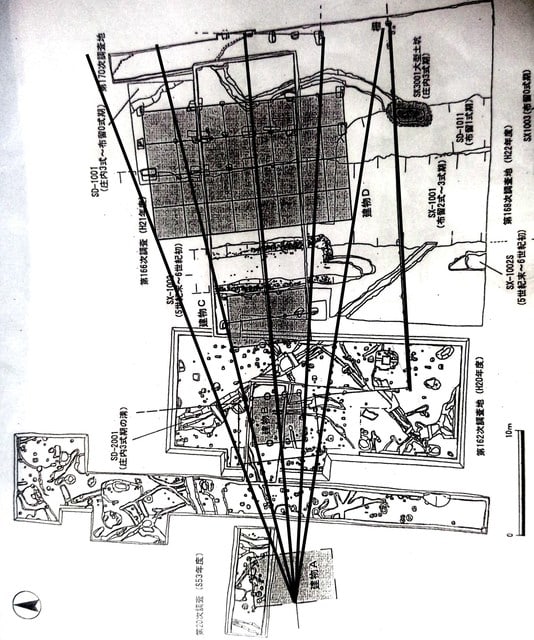

れません。纏向遺跡宮殿のビイスタ工法とか?

▼長谷川ビィスタ掛線挿入

よく纏向宮殿遺跡を私がこの様に解釈すると

驚く人もおられます。ああそうか!人間とは

古代も現代も関係なく見栄えのする建物を国

家権力者は塔や楼閣や権力誇示する建物を本

能的立てたがるものかと?これは人間の大衆

の持っ心理でもあり普遍的な比較研究歴史

大観とも言えましょうか?ギリシャローマの

円形劇場から半円形のスタジアム、コロッセ

ウムなどなど人間の図形へのこだわりや見晴

おビイスタ展望心理の本質は普遍的と言える。

◆対談者

私は歴史好きと称する人々が城址に到着して石碑を

撮影して即刻下山される事に全く納得できません!

せっかく遠方から高い旅費を支払い到着し即刻下山

する人が理解出来ません。何故本丸、二の丸、三の

丸と全体の城郭遺跡を確認認識してから歴史を語ら

ないのか全く私は納得できません。

◆対談者

長谷川先生は長崎の出島をどの様に考えておられ

ますか?

◆長谷川

それは1636年の測量技術を駆使して設計普請され

た当時の外国人が是を見ても日本人の知性や理性

や技術と日本自体を海外から軽蔑されないよう威信

をかけた放射状設計やコンパスが用いられ幾何学を

用いて設計された事でしよう。既に日本にも関ヶ原

や大坂の陣で、もようやく大砲を用いる時代となり

非常の場合はこの出島が幕末の砲台の役目をなす為

の設計で稜堡祖形かもしれません、銃砲を広角に放

つ設計とも、また扇型とは民俗学的には末広がりを

吉兆の縁起ものですね。『信長公記』でも連歌師

の里村里村 紹巴(さとむら じょうから二本の扇を送

られ信長は大変喜んだ事が記されます。信長の意図

とは近畿の天下や日本国の天下、二本を取る深意を

瞬間に読み取って喜悦した事でしよう。

◆対談者

中世の城も近世の石垣の城も基本設計は同じです

でもそれを何千度言っても何回言っても理解

しようとされない人が、私は何時ももどかしい!

◆長谷川

仕方がない事です!城に興味ある人や

城を考える人が日本には皆無と言う事

が現実なのです。城の発掘がなされて

も何千人もの見学者が来られてもその

人々は見物客様達です。物見だかりの。

◆対談者

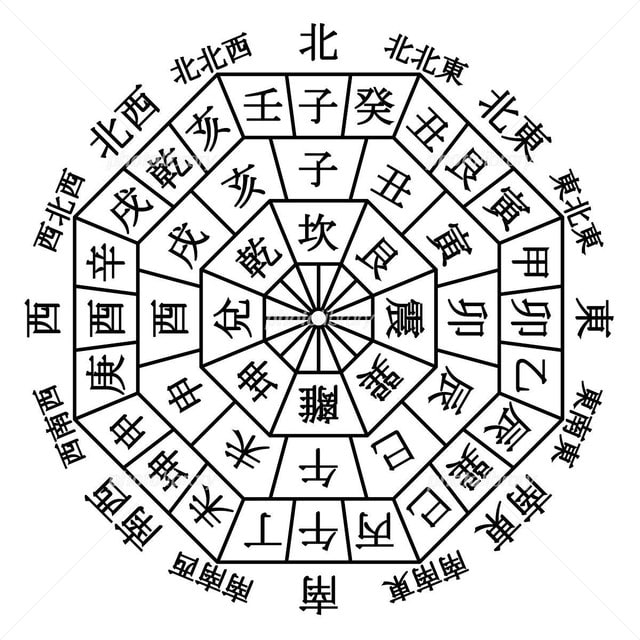

城郭図面で十二支二十四方位を意識した絵図

は存在しますか?長谷川先生なら知ってるの?

長谷川

今回の出島の最初の図には周囲に方位記入

されていますが?私は詳しくは知りません。

しかし私は一枚の城絵図を

何十年も繰り替えて繰り返して読図する習癖

があります。同じ城図を見ても同じ城跡へと

行っても、何度も何度も研究の糸口を探す事

を私は長年努めています。それが研究家です。

◆対談者

解ります。長谷川先生は今朝来た新聞を丸読

みして図書館で調べた事を大衆の面前で話さ

れ、またその内様に大衆がうなずく様なタイ

プの先生でない。私一人が長谷川先生を高く

評価していますが、私が注目している事は

先生の研究家としての気付き能力の高さ稀さ

であり、発見力こそが本物の研究家の本質と

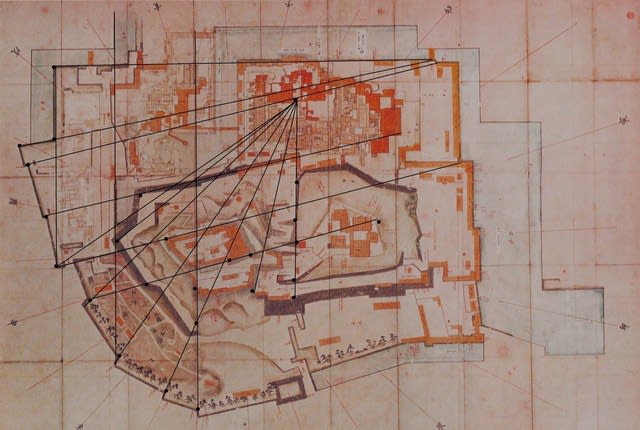

実力でしょう。▼近江国国友の家屋敷の家相

◆長谷川

和歌山城は豊臣秀吉の弟・秀長は、1585年

(天正13年)の紀州征伐の副将として参陣し、

平定後に紀伊・和泉の2ヶ国を加増された。

当時は「若山」と呼ばれたこの地に秀吉が

築城を命じ、自ら「吹上の峰」[を城地に

選定し縄張りを行った。普請奉行に藤堂高虎、

補佐役に羽田正親、横浜良慶を任じ、1年で

完成させた。この際に和歌山と改められている。

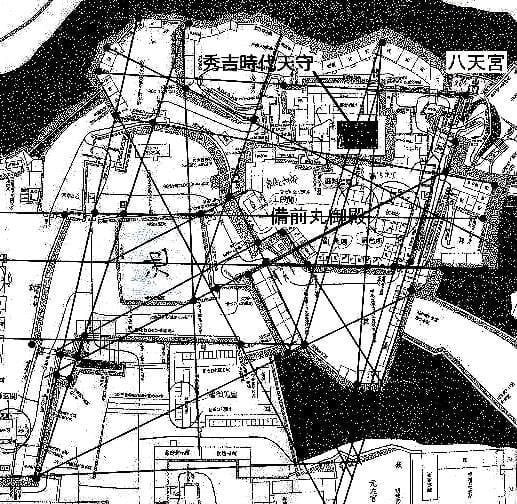

◆長谷川

実は四神の方位や十二支二十四方位を意識した

絵図の痕跡は羽柴秀吉の弟の小一郎秀長が築城

した紀州和歌山城やその城を継承した紀州徳川

家の和歌山城図にその十二支二十四方位の痕跡

を読み取る事が出来ます。城の周囲の赤線には

方位を示す漢字と朱線が確かに引かれています。

注意しておきたのは図の45線以外は全て方位に

関する関わる掛線です。

この朱線を集結させると以上の図の様な集結線

や集結中心点が求められます。集結線の中心は

和歌山城の天守である事が解ります。この事を

今回の投稿ではみみなさんが頭に中に事前に頭

にいれて置かないと私の理論は空論や空想だと

揶揄されます!コメントも全くない事でしょう。

対談者

この図から和歌山城の測量点や縄張が凡そ読み

取る事が可能でしょうか?

長谷川

ほんの一部だけ挑戦してみます。

対談者

見事に三画形の集結線が図面から多数見出す事が

できますね!この様な技術を何と言いますか?

長谷川

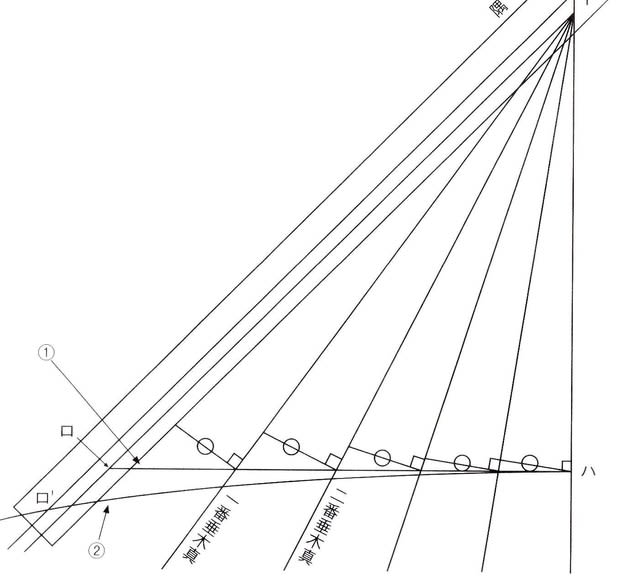

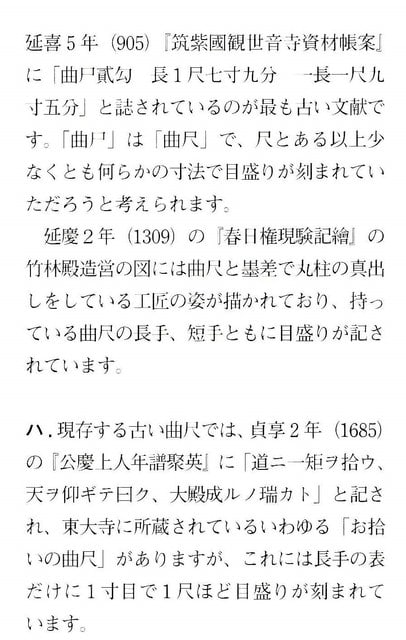

規矩術「きくじゅつ」呼ばれております。大工道具

の曲尺「かねじやく」を用いる事によりこの技術が

使えます。その起源は意外に古いものです。中国

古代から曲尺やコンパスは使われていました。

◆対談者

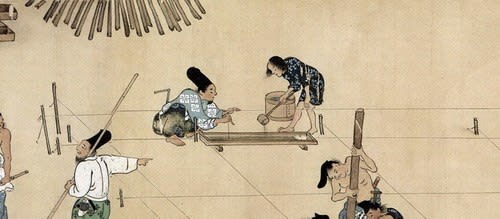

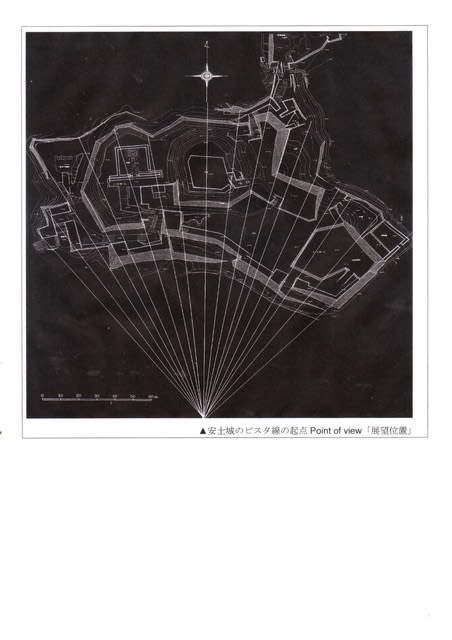

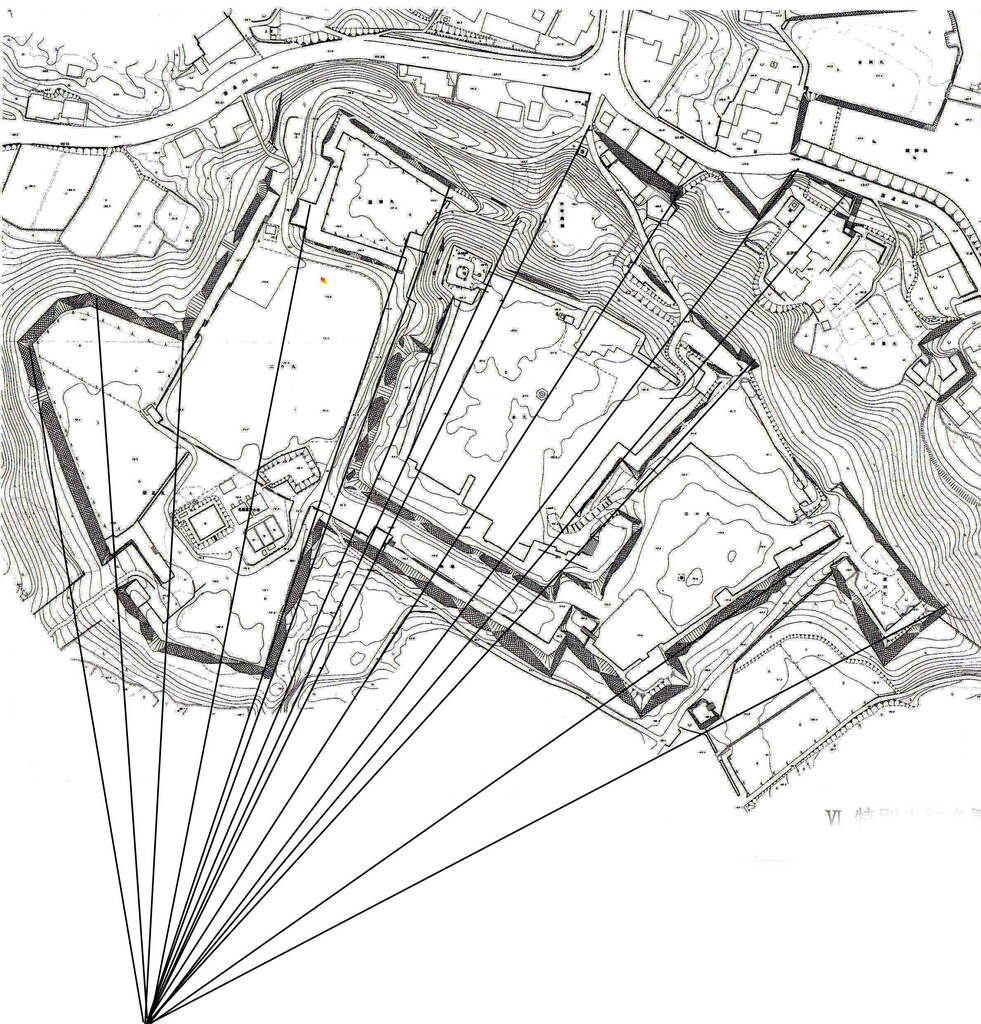

私は長谷川先生の安土城縄張解説図にショツク

と衝撃を受けた。この様な手法で、城郭が築城

されている事など、私は全く気付きませんでした。

◆対談者

それで私は長谷川先生の先生とは一体誰なのか?

この手法を用い日本で、城の解説を最初に始めた

先生とは誰なのか?

図書館に行き城郭の書籍を片っ端から

読んだのですが全くこの様な解説は日本に有りま

せんでした。私は初心者なので城郭石垣とはこの

様に縄を張られて当然と思って長谷川先生の普段

の山城解説に接して普通の事と私は考えてました。

◆対談者

城郭遺跡に行ってもこの様に足元を充分に観察

して余呉城郭フオーラムや米原城歩会では遺跡を

見学研修します。城郭遺跡見学の基本で初歩だと

私は思っていました。長谷川先生に長谷川先生の

城郭の先生とはだれかと聞いた時、城郭が自体が

私の先生と言われ驚いた事もあります。この事が

何を意味するのか全く解らない方も現実に居ます。

人間とは人間の言葉や論説や人の肩書きを重視し

ますが城郭遺跡見学の場合は目の前の遺跡が先生。

◆長谷川

私は平々凡々な人です城郭見学会でも解説します。

城郭遺跡を解説する者は真心や誠意として見学者

の方が自分で城郭遺跡を見る力を付けて頂き未来

の城郭遺跡見学をより充実した10倍楽しめる事を

願う生涯学習や研修の一環だと私は思っています。

◆対談者

私は縄張や縄打が少しづつ長谷川先生の山城見学

に参加するうちに少しづつ縄や縄打の意味が理解

できる様になり充実した山城城郭遺跡見学を体験

させて頂いております。今までの通過ハイキング

とは異なる全く別の世界別の分野だと思います。

◆長谷川

それは良かったですね!趣味や健康や脳トレも込

めた城郭遺跡を本気で見たい貴方にとり有意義で

楽しい見学会だった事でしよう!貴方に感謝します。

◆対談者

変な事を言います。あるときある先生が山城見学

の講師を某所から依頼されてその見学会の下準備

として長谷川先生にその城址の城郭構造を学んで

おられました。あれ?世の中て、うかしいなそれ

なら当日の山城見学の解説講師にその事業所様は

長谷川先生を頼めば良いと私は、思ったのですが

またある有識者方に聞いたところ長谷川先生とは

日本一の城郭縄張の研究家だと聞いて驚きました。

◆長谷川

それ聞き間違いです!私は日本一無名な城郭研究

家でブロク読者も全くゼロ人気ゼロの研究家です。

◆対談者

でも長谷川先生の肥前名護屋城の縄打解説図を私は

見てこれまたたショツクと言うか衝撃を受けました。

だれも解説してくれない太閤秀吉や黒田官兵衛や長政

の肥前名護屋城の縄打の様子が革新的に表現され衝撃!

黒田官兵衛の縄張りが、こんなにもスゴイのかと感激!

◆長谷川

私は日本一無名ですよ。しかし戦国の藤吉郎や黒田

官兵衛は当時日本第一級の築城家で高度な築城技術

の持ち主と考えて間違いないでしょう。

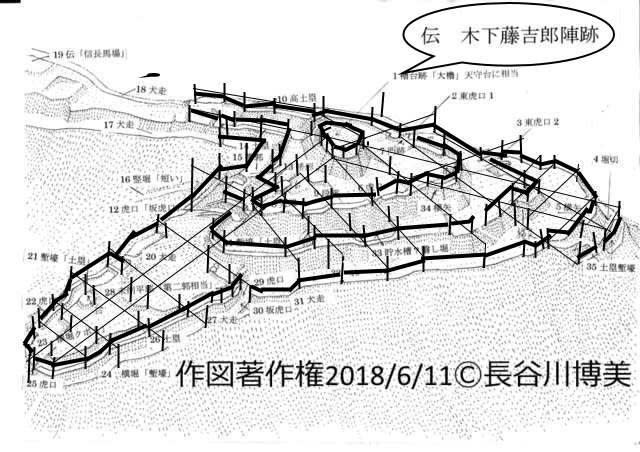

▼姫路城秀吉時代の縄張一二三段で三角形の縄張り。

三段三角ケーキだと抽象的な概念的に捉えて下さい。

彼が土木に優れた事は間違いない事!藤吉朗が黒田

官兵衛と播磨で出会う前から秀吉自身は竹中半兵衛を

抱えていましたから元亀末年の虎御前山城伝木下藤吉

朗の陣城一二三段状の三角三段の砦の構や縄張り等は

枡形、土塁、塹壕、天守台に相当する中央多角形矢倉

台の構成などは藤吉郎家中の築城技術のレベルの高さ

を如実に表してます。藤吉郎の土木技術の高さです。

◆対談者

虎御前山城の伝木下藤吉郎の陣城も私達仲間の間では

すごくく評価の高い城郭遺跡で是をハイクングで3分

休憩し見逃す事は本当にもったいない事だと思います。

長谷川

①コツコツと解説しましょう。

これ本当に地味な作業です。

藤吉郎も基本の基本から始めた。

②一にも辛抱です。

③二にも辛抱の地道な縄張縄打です。

藤吉朗らの縄張の緻密さが解ります。

⑤まだまだ気長に絶えて辛抱する秀吉です。

土木工事の現場とは何時の世も複雑なもの。

⑥こらえにこらえて工夫する藤吉郎が来た!

⑦信長は突然この彼の陣容を是を見て言う。

藤吉郎!おぬしは、本日より羽柴筑前じや!

虎御前山城の定番に定める!筑前守じや!

長谷川博美原作、小野先生執筆の漫画

『元亀の騒乱』より

みんな

ウオオ!すげえ!さすが木下藤吉郎殿だな!

藤吉郎さりとてはの者だ!才覚才能の切れ

が常人と格段に違うわ!もちろん半兵衛

が与力として藤吉郎を支えていた事だろう!

◆みんな

今回の投稿のクオリテイの高さは正にスゴイ!

それにしてもこのクオリテイの高い投稿に対し

日本全国のお城フアンが全員無視し良いねゼロ

である事が全く痛快無比と言う豪胆なものだ!

長谷川先生!は日本一人気の無い城郭研究家!

◆長谷川

真にありがとうございます!感謝を致します!

◆対談者

あのう!黒田官兵衛や藤吉郎「羽柴秀吉」の築城した、

オリジナルの天正大坂城を是非見学したいです。たしか

黒田孝高 こと官兵衛が天正16年(1588年)に築城開始

した九州の中津城でも黒田長政に以下の様な築城段取り

を指示してますね!仕事の手順とは段取り8分で決まる!

◆長谷川

賎ケ岳合戦に勝利して天正11年には藤吉郎は大坂城の

築城を開始しますが石山本願寺が天正8年に大坂を退去

した後は織田家の管理する大坂城だったようです。また

現在その城は地下深く眠っており、その全容は正確には

解っておりません。従って天正大坂城の縄張解説は無理

な事です。

◆対談者

無理を承知で御願い致します。中井家蔵とされる天正大坂

城図を使って藤吉郎や黒田官兵や『信長公記』にある加賀

の城つくりやらの彼等中世の城郭と秀吉の築城の技術こそ

私は知りたいのです。長谷川先生!無理を承知で藤吉郎の

城の様子が知りたいです。彼等の技術や彼らの知性こそ知

りたい!

◆長谷川

解りました。しかし中井家の大坂城城図が当時の測量に

よる正確なものなのか?想像図なのか確たる証拠は有り

ません。しかし現在の地下大坂城は中井家図が正確な事

が解って来ていますので実験的に試験的に天正大坂城の

縄張図からその縄打つまり設計線を一度検討しましょう。

言っておきますが藤吉郎や官兵衛は当時日本一の築城家

で明敏な頭脳の持ち主です。令和の時代の日本一無名な

城郭研究家長谷川が的確に解き明かせす事は困難ですよ。

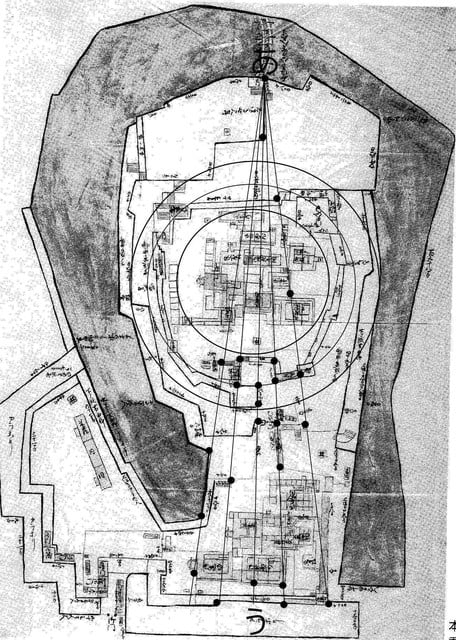

◆長谷川

中井家大坂城城図を考察します。

(新人物往来社/日本の名城絵図を読むより)

あ~い、が本丸の中心線と思われます。

極楽橋から放射状に、表御殿方面まで

緻密に縄張りされています。中央線は

南北線つまりこの城の正中線と思われます。

対談者

もしかして石山本願寺城の前は葺石のある

大型前方後円墳が石山御堂の原型ですか?

長谷川

たしかに詰めの丸と表御殿の中間部には

前方後円墳で言う前方部と後円部のクビ

レ部分に似ていますが前方後円墳だった

は確証が出来てません。私は解りません。

長谷川

石山が、大和型の3段築成の前方後円墳が

その原型だったかは解明されていません。

長谷川

竪の縄張り線を何本か確認してみます。

やはり計画的に数本縄打線が概略的に

確認できます。これは南北線の縄張り。

とくに複雑な大坂城の天守台はこの竪

線と次の項の横線を複雑に組み合わせ

た内容となっている。シンプルな矩形

に豊臣大坂城天守が整地されていない

のは極楽橋から侵入する敵に天守方面

から二カ所の横矢をかける為と、この

縄打線に拘束された為と推定されます。

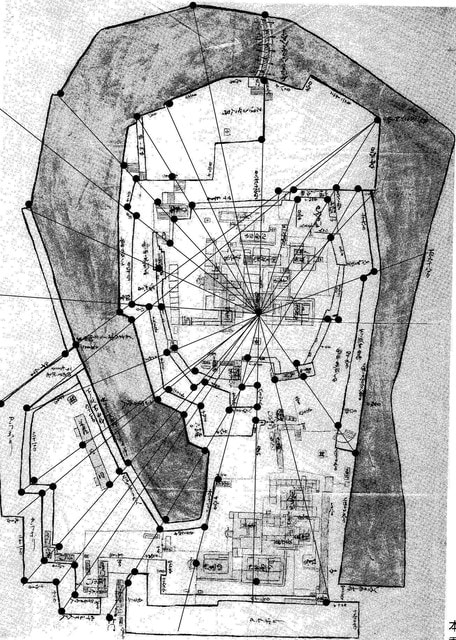

長谷川

横の縄張線も何本か計画的に配されてます。

これは東西に配されたグリッド線でしょう。

付に大変複雑な阿弥陀菩薩の放射線を思わ

せる複雑な集結線により本丸の周囲は横矢

の石垣が設定されているようです。それに

しても複雑で見事な設計です。これらの線

の設定は本願寺時代の加賀の城作りによる

ものかはたまた秀吉が、日光の放射状後立

てを好んだ藤吉朗や黒田官兵衛らによるも

のか断定出来ません。全体の縄張りは越前

や加賀の一向一揆の城の縄張りの雰囲気も

感じますが藤堂高虎の四角い矩形の徳川の

城郭とは明らかに異なるどちらかと言うと

近江虎御前山城伝木下藤吉郎砦や織田信長

の尾張小牧城の様な三段築成石垣の城かと

も思います。藤堂高虎の高石垣城郭の系譜

とは異なる塁線のギザキザを多用した中世

的城郭の縄張系譜が秀吉の大坂城にはベー

シックな基本グランドプラン土台がある様

に感じます。

長谷川

その他多数の曲輪や堀や石垣線は全て縄打線

縄張線を綿密に用意周到に組み合わせ、あの

天下の名城が築城されたようすを伺い知る事

ができるかと思います。このこれ等の図面を

見ていると天正大坂城の縄張りは本当に複雑。

対談者

一つ質問してよろしいですか?

長谷川

どうぞ簡単な内容で誰にでも解りやすい内容

の質問で御願い御願い致します。

対談者

桜門の土橋あるいは枡形が四角でありません。

ほんの一部歪がありますこれは何故ですか?

長谷川

下の図面の123456のうちの45に相当する場所

ですね?

対談者

そうです。ほんの少しの事ですが

45のケ所が私は非常に気になる。

長谷川

私は3つ考えられます。

①本願寺時代の縄張縄打線に従ったもの。

②桜門外の城外の角Aの死角に攻撃する為。

③秀吉の基本グランドプランに従ったもの。

対談者

角Aの死角とは?

長谷川

この桜門の外の角Aは石塁上に矢倉もなく

侵入軍の攻撃のポイントになります。また

角Aには桜門からの横矢もあまり有効には

設計されていません。又桝形の中には江戸

時代の城の枡形の中に建物が無い事が原則

なのに天正大坂城にはこのタブーが考慮さ

れていません。しかし45番の石垣がある事

で角Aに攻撃をかけた侵入軍に矢玉を射る

設計がなされています。またこの侵入軍を

城内側から出撃して打撃を与える場合には

桜門の開閉の様子を城外側から視認しにく

く工夫が番小屋を設ける事によりされてい

ます。従ってこの桜門口は

専守防御守備する事の江戸時代の枡形とは

趣旨の異なる城内から出撃しやすい形式に

縄張りされた馬出の機能を持った縄張りと

私は考えています。秀吉と家康の城郭には

違いがあります。秀吉は城に敵を引き付け

敵を白兵戦で打ち払う戦略、後年の真田氏

や真田丸は敵を引き付けて打つ戦略に相当

します。

大坂城の45の様な塁線の歪「ひずみ」は先

の和歌山城などの45の歪でも見られます。

対談者

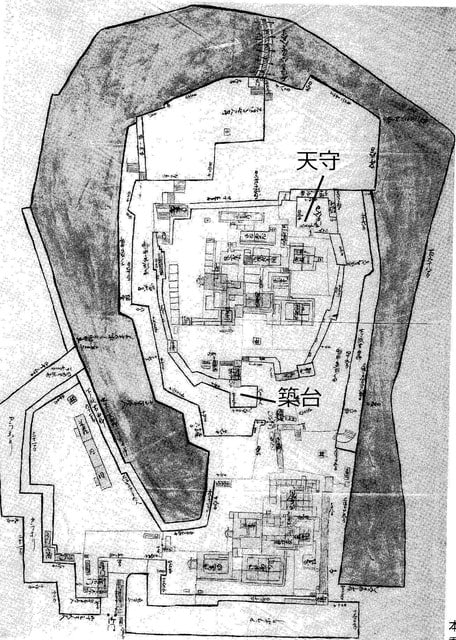

天正大坂城には天守と天守のない築台が

記されています。この築台と何でしょう?

長谷川

たしかに大坂城の築台には矢倉がありません

和歌山城の築台にも矢倉がありません。しか

し大坂城の屏風には築台に小さな天守が描か

れたものも有り今後の研究の課題と言えます。