2月17日に「重力波の発生源はどうなっているのか」についてブログを書いた後、重力波以前の話として、そもそも時空間が曲がるという目にも見えない抽象的な話を、もっと体感的な想像力が働くように語ることができるのではないか、と考えてこのブログを書くことにした。

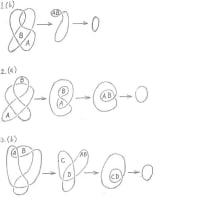

月および太陽の引力が地球上の海水に作用する結果として、海水に潮汐力が働き、満潮や干潮が生じるとされる。月や太陽からの引力によって、地球の中心には力の平均値が作用すると考える。地球上の海水各部に働く引力からこの平均値を引き去ったものが潮汐力となる。この結果、月や太陽の方向に面した海水は引っ張られて上昇し、地球上の反対側の海水も引っ張られて上昇し、満潮となる。それとともに、北極面および南極面の海水はそれぞれ下降し、干潮となる。このように、地球上の海水に働く潮汐力は、一応ニュートン力学の範囲内で説明できる。

一方、一般相対性理論では、月や太陽の重力が地球に作用するということは、地球附近の時空間にわずかな歪みをつくることであると説明する。このため、地球の時空は、地球の球形がわずかにつぶれた形状に変形する。その結果、地球上の海水は、ただその歪みに沿って移動することによって満潮・干潮が生じるとする。

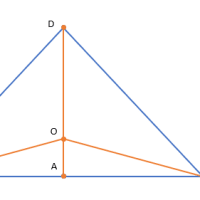

上空から自由落下する宇宙エレベータとか、地球の周囲を回るスペースシャトルを考える。このようなエレベータとかスペースシャトルの内部に無重力状態をつくることができる。この無重力状態とは、このスペースシャトルという運動座標系には地球による重力が下方向に働くが、これと釣り合うような「見かけの力」が上方向に働くため、スペースシャトルの内部は無重力状態となるのである。この見かけの力を「遠心力」と呼んでいる。単に地球の中心に向けて垂直に自由落下しているだけのエレベータについては、「遠心力」の用語は適切でないので、より一般的な用語として「見かけの力」で済ましているのであろう。要はともに遠心力と同じものと考えてよいのである。

このようなエレベータやスペースシャトルの内部は、「局所慣性系」とも呼ばれ、一見すると何の力も働かない慣性系のように見えるが、相対性理論の下ではニュートン力学との相違が生じる。

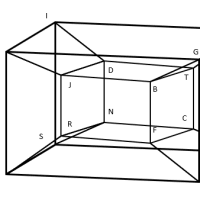

それは、厳密に言えば、エレベータの上部と下部とで作用する地球の重力の大きさが異なるために、その時空間に潮汐力が働いた状態となり、時空間は上下方向にわずかに引き伸ばされた形となり、左右方向に縮んだ形状となるのである。もちろん、そのような時空間の歪みはあまりにも小さいために、人間がそれを感じ取ることはできない。

こうなると、時空間が曲がると物体はその時空間の経路に沿って運動するように定められる。

地球が太陽のまわりを公転するのも、太陽と地球の重力によって生じた時空間の経路に沿って移動することに他ならない。ちょうど電車が設定された線路に沿って走るようなものである。

光線のような電磁波も例外ではない。時空が曲がっていれば、その曲線に沿って電磁波が伝播するだけである。

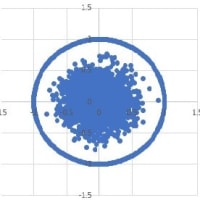

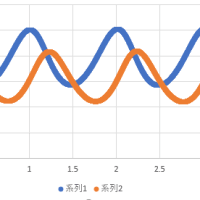

ちなみに、重力波が通過するときのx-y平面上の物質粒子の変化は、まさに時空間に働いた潮汐力が振動するパターンとなるのである。この平面上の物質粒子を円上の点で表すとする。プラスモードの重力波の場合、この円はx方向に引き伸ばされるとともにy方向に縮んだ形状となり、次に円の形状に戻り、その次にはy方向に引き伸ばされるとともにx方向に縮んだ形状となるというパターンを時間経過とともに繰り返す。重力波は横波であるため、このような振動パターンがz方向に伝播する。

ニュートン力学では、重力は万有引力という遠隔作用によるとされるので、何か神秘的な力というニュアンスをもっていた。一方、一般相対論では、物体は用意された時空間の形状に沿って運動するだけという解釈をするので、素粒子論に現れる場の理論との相性もよい。

人間がブラックホールに近寄ったと仮定してみよう。ブラックホールの強烈な重力のために、その周辺には極端に曲がった時空間が形成され、人間の体には強い潮汐力が働く。そのため、人間の体は、強力な力で引っ張られたり、押しつぶされたりして、生命の保証がないほどにボコボコにされるのではなかろうか。

参考文献

松田卓也など著「なっとくする相対性理論」(講談社)

月および太陽の引力が地球上の海水に作用する結果として、海水に潮汐力が働き、満潮や干潮が生じるとされる。月や太陽からの引力によって、地球の中心には力の平均値が作用すると考える。地球上の海水各部に働く引力からこの平均値を引き去ったものが潮汐力となる。この結果、月や太陽の方向に面した海水は引っ張られて上昇し、地球上の反対側の海水も引っ張られて上昇し、満潮となる。それとともに、北極面および南極面の海水はそれぞれ下降し、干潮となる。このように、地球上の海水に働く潮汐力は、一応ニュートン力学の範囲内で説明できる。

一方、一般相対性理論では、月や太陽の重力が地球に作用するということは、地球附近の時空間にわずかな歪みをつくることであると説明する。このため、地球の時空は、地球の球形がわずかにつぶれた形状に変形する。その結果、地球上の海水は、ただその歪みに沿って移動することによって満潮・干潮が生じるとする。

上空から自由落下する宇宙エレベータとか、地球の周囲を回るスペースシャトルを考える。このようなエレベータとかスペースシャトルの内部に無重力状態をつくることができる。この無重力状態とは、このスペースシャトルという運動座標系には地球による重力が下方向に働くが、これと釣り合うような「見かけの力」が上方向に働くため、スペースシャトルの内部は無重力状態となるのである。この見かけの力を「遠心力」と呼んでいる。単に地球の中心に向けて垂直に自由落下しているだけのエレベータについては、「遠心力」の用語は適切でないので、より一般的な用語として「見かけの力」で済ましているのであろう。要はともに遠心力と同じものと考えてよいのである。

このようなエレベータやスペースシャトルの内部は、「局所慣性系」とも呼ばれ、一見すると何の力も働かない慣性系のように見えるが、相対性理論の下ではニュートン力学との相違が生じる。

それは、厳密に言えば、エレベータの上部と下部とで作用する地球の重力の大きさが異なるために、その時空間に潮汐力が働いた状態となり、時空間は上下方向にわずかに引き伸ばされた形となり、左右方向に縮んだ形状となるのである。もちろん、そのような時空間の歪みはあまりにも小さいために、人間がそれを感じ取ることはできない。

こうなると、時空間が曲がると物体はその時空間の経路に沿って運動するように定められる。

地球が太陽のまわりを公転するのも、太陽と地球の重力によって生じた時空間の経路に沿って移動することに他ならない。ちょうど電車が設定された線路に沿って走るようなものである。

光線のような電磁波も例外ではない。時空が曲がっていれば、その曲線に沿って電磁波が伝播するだけである。

ちなみに、重力波が通過するときのx-y平面上の物質粒子の変化は、まさに時空間に働いた潮汐力が振動するパターンとなるのである。この平面上の物質粒子を円上の点で表すとする。プラスモードの重力波の場合、この円はx方向に引き伸ばされるとともにy方向に縮んだ形状となり、次に円の形状に戻り、その次にはy方向に引き伸ばされるとともにx方向に縮んだ形状となるというパターンを時間経過とともに繰り返す。重力波は横波であるため、このような振動パターンがz方向に伝播する。

ニュートン力学では、重力は万有引力という遠隔作用によるとされるので、何か神秘的な力というニュアンスをもっていた。一方、一般相対論では、物体は用意された時空間の形状に沿って運動するだけという解釈をするので、素粒子論に現れる場の理論との相性もよい。

人間がブラックホールに近寄ったと仮定してみよう。ブラックホールの強烈な重力のために、その周辺には極端に曲がった時空間が形成され、人間の体には強い潮汐力が働く。そのため、人間の体は、強力な力で引っ張られたり、押しつぶされたりして、生命の保証がないほどにボコボコにされるのではなかろうか。

参考文献

松田卓也など著「なっとくする相対性理論」(講談社)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます