日本ユーラシア協会広島支部ニュース2024年12月28日

【ロシア語能力検定】次回84回は2025年5月25日(予定)、3級4級が実施されます。

【ロシア語能力検定】次回84回は2025年5月25日(予定)、3級4級が実施されます。

【12.8カザフスタン取材報告会】カザフスタンに行って聞いた核被害者の叫び 小山美砂と田中美穂さん

1.取材の概要について 取材日:2024年9月1~11日(移動日含む)Almaty、Astana、Semey(旧セミパラチンスク市)を訪問。下図における「Kurchatov」下の点線が囲われた範囲がセミパラチンスク核実験場(図は略)。

2.セミパラチンスク核実験場について

旧ソ連が設置。1949年8月29日~1989年10月19日、456回の核実験が実施された。

3.今回の取材で見えたこと

①現在進行形の核被害 ②カザフスタンが抱える”ダブルスタンダード"

4.セミパラチンスク核実験場跡地

国立原子力センターの職員の案内で訪問。最初の原爆実験が実施された場所では、基準の8~9倍の放射線を検出。

5.サルジャール村

最も汚染された村の1つ。「60歳まで生きられる人が少ない」。医療体制の不備。

6.NGO Poligon21」

2022年設立。核実験被害者を援助するための新法を求めて活動している。

7.ベスカラガイの障害者リノヽビリセンター

障害者差別が根強く残る同国で、2012年に設立された。3~97歳の297人が通所・訪問で利用。

8.心に残ったことば

①「国際的なアピールの前に、自国の被害者をまず助けてほしい」一マイラ・アベノバさん②「『被害者』として認められて初めて、平和や反核に立ち上がることができる」一アケルケ・スルタノバさん

9.執筆記事

中国新聞 連載『声 セミパラチンスクからヒロシマへ』 全3回

右のQRコードから、小山の最新記事一覧に飛びます。

https://note.com/s__mallmount/n/n7039a5b42a4e

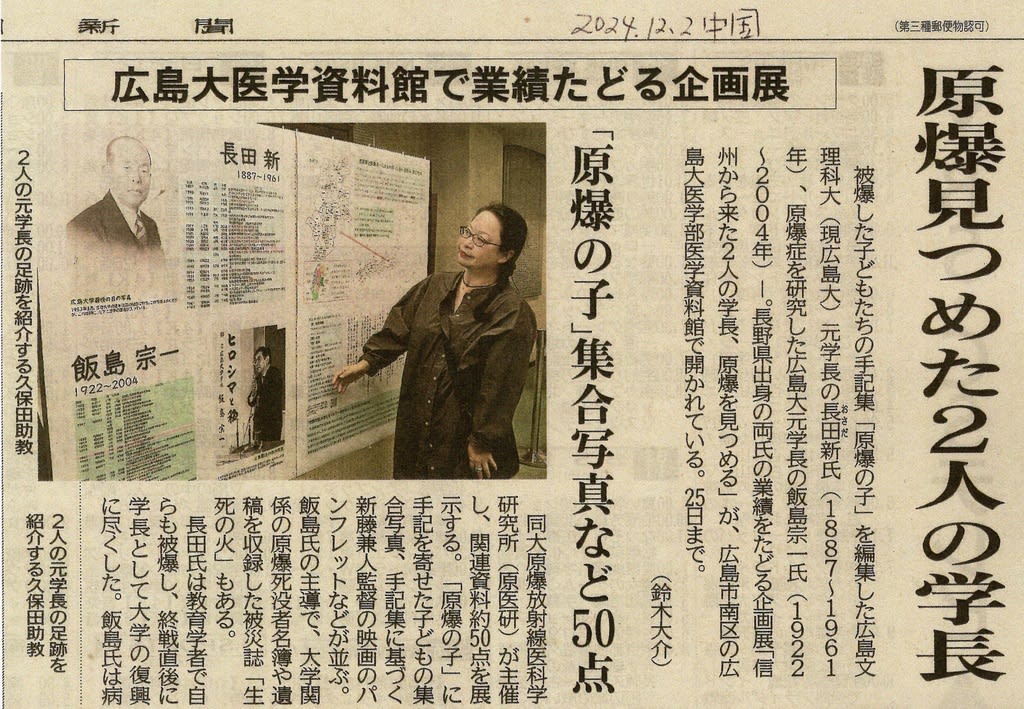

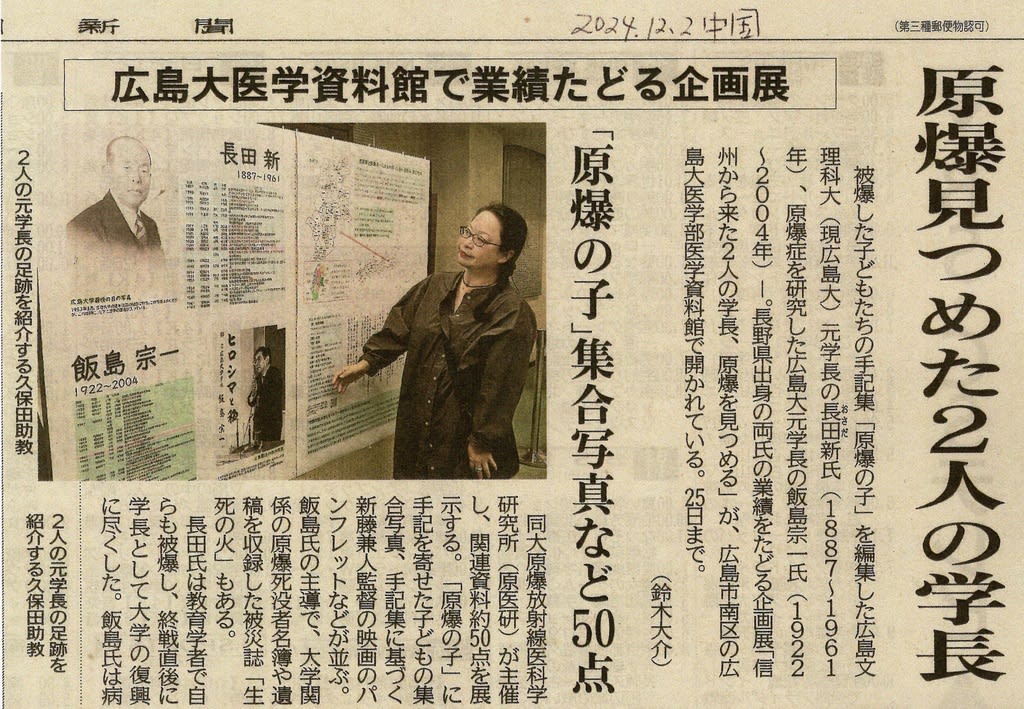

【長田新さんと飯島宗一さん】日本ユーラシア協会の旧称日ソ協会に関わりの深いお二人の展示会が開催されました。中国新聞2024年12月2日:広島大医学資料館で業績たどる企画展

被爆した子どもたちの手記集「原爆の子」を編集した広島文理科大(現広島大)元学長の長田新氏(1887~1961年)、原爆症を研究した広島大元学長の飯島宗一氏(1922~2004年)。長野県出身の両氏の業績をたどる企画展「信州から来た2人の学長、原爆を見つめる」が、広島市南区の広島大医学部医学資料館で開かれている。25日まで。(鈴木大介)「原爆の子」集合写真など50点 同大原爆放射線医科学研究所(原医研)が主催し、関連資料約50点を展示する。「原爆の子」に手記を寄せた子どもの集合写真、手記集に基づく新藤兼人監督の映画のパンフレットなどが並ぶ。飯島氏の主導で、大学関係の原爆死没者名簿や遺稿を収録した被災誌「生死の火」もある。長田氏は教育学者で自らも被爆し、終戦直後に学長として大学の復興に尽くした。飯島氏は病2人の元学長の足跡を紹介する久保田助教理学者で、69~77年の学長時代に同大で初めて原爆死没者追悼式を開いた。原医研忖属被ばく資料調査解析部の久保田明子助教は、2人の母校(旧制諏訪中、現諏訪清陵高)の「正しいと確信したら困難があっても立ち向かう」校是が、気概の土台にあると分析。「被爆地の大学の使命を考え、信念を持って行動した大学の使命を考え、信念を持って行動した2人の業績を知ってほしい」と話す。※2人の元学長の足跡を紹介する久保田助教

【原発再稼働と「廃炉」】

11月13日女川原発再稼働起動、12月7日中電前で、島根原発が再稼働起動された。[写真は12月6日島根原発2号機再稼働中止を求める市民。]

2.セミパラチンスク核実験場について

旧ソ連が設置。1949年8月29日~1989年10月19日、456回の核実験が実施された。

3.今回の取材で見えたこと

①現在進行形の核被害 ②カザフスタンが抱える”ダブルスタンダード"

4.セミパラチンスク核実験場跡地

国立原子力センターの職員の案内で訪問。最初の原爆実験が実施された場所では、基準の8~9倍の放射線を検出。

5.サルジャール村

最も汚染された村の1つ。「60歳まで生きられる人が少ない」。医療体制の不備。

6.NGO Poligon21」

2022年設立。核実験被害者を援助するための新法を求めて活動している。

7.ベスカラガイの障害者リノヽビリセンター

障害者差別が根強く残る同国で、2012年に設立された。3~97歳の297人が通所・訪問で利用。

8.心に残ったことば

①「国際的なアピールの前に、自国の被害者をまず助けてほしい」一マイラ・アベノバさん②「『被害者』として認められて初めて、平和や反核に立ち上がることができる」一アケルケ・スルタノバさん

9.執筆記事

中国新聞 連載『声 セミパラチンスクからヒロシマへ』 全3回

右のQRコードから、小山の最新記事一覧に飛びます。

https://note.com/s__mallmount/n/n7039a5b42a4e

【長田新さんと飯島宗一さん】日本ユーラシア協会の旧称日ソ協会に関わりの深いお二人の展示会が開催されました。中国新聞2024年12月2日:広島大医学資料館で業績たどる企画展

被爆した子どもたちの手記集「原爆の子」を編集した広島文理科大(現広島大)元学長の長田新氏(1887~1961年)、原爆症を研究した広島大元学長の飯島宗一氏(1922~2004年)。長野県出身の両氏の業績をたどる企画展「信州から来た2人の学長、原爆を見つめる」が、広島市南区の広島大医学部医学資料館で開かれている。25日まで。(鈴木大介)「原爆の子」集合写真など50点 同大原爆放射線医科学研究所(原医研)が主催し、関連資料約50点を展示する。「原爆の子」に手記を寄せた子どもの集合写真、手記集に基づく新藤兼人監督の映画のパンフレットなどが並ぶ。飯島氏の主導で、大学関係の原爆死没者名簿や遺稿を収録した被災誌「生死の火」もある。長田氏は教育学者で自らも被爆し、終戦直後に学長として大学の復興に尽くした。飯島氏は病2人の元学長の足跡を紹介する久保田助教理学者で、69~77年の学長時代に同大で初めて原爆死没者追悼式を開いた。原医研忖属被ばく資料調査解析部の久保田明子助教は、2人の母校(旧制諏訪中、現諏訪清陵高)の「正しいと確信したら困難があっても立ち向かう」校是が、気概の土台にあると分析。「被爆地の大学の使命を考え、信念を持って行動した大学の使命を考え、信念を持って行動した2人の業績を知ってほしい」と話す。※2人の元学長の足跡を紹介する久保田助教

【原発再稼働と「廃炉」】

11月13日女川原発再稼働起動、12月7日中電前で、島根原発が再稼働起動された。[写真は12月6日島根原発2号機再稼働中止を求める市民。]

旧ソ連の原子力発電開発に対置して、米国アイゼンハワー大統領が、1953年12月8日国連総会で「核の平和利用Atoms for Peace」演説、以来寿命の来た永久閉鎖原子炉の数は12月11日の時点で米国41、英36、独33、日本27、仏14、露11と続く。資源エネルギー庁によれば2022年12月1日時点では、再稼働10基(稼働中7基、停止中3基)、設置変更許可7基、新規制基準審査中10基、未申請9基で、廃炉は24基。寿命を超えた原子炉の廃炉とは別に、私たちは原子力発電所での重大事故を経験し、その「廃炉」に直面している。事故レベル5以上の事故は、1957年英国・ウインズケール原子炉(レベル5)、1979年米国スリ―マイル島原発(レベル5)、1986年旧ソ連(現ウクライナ)チェルノブイリ原発(レベル7)、2005年英国セラフィールド再処理施設(レベル5)、そして2011年日本で福島第一原発(レベル7)を経験した。昨今福島第一原発の燃料デブリの取り出しが話題になった。11月7日には880トンの中から0.7グラムが取り出され、茨城県大洗に運ばれた。放射線量は表面から20センチのところで0.2mSv/h(毎時0.2ミリシーベルト)である。放射能汚染水の海洋放出と並んでこの燃料デブリの高レベル放射性廃棄物の取り出しが少なくとも40年間、2051年まで続けられる。1979年米国TMI事故後の「廃炉」の手順では作業員被曝低減・安全重視のためには「解体先延ばし」や事故原発であっても通常の原発廃炉同様の状態の確保が求められ施設の解体・更地化には除染の基準として0.25mSv/yearが求められている。

ウクライナは「チェルノブイリ廃炉法」(1998年12月成立)で、チェルノブイリ原発4号機に設置された「新シェルター」を、「原子炉解体・デブリ取り出し」用施設として建設・運用することを義務付けた。2009年に設立した「国家廃炉プログラム法」では、100年を要する廃炉工程を定めた。シェルター内部の石棺解体、デブリ取り出し、敷地のクリーンアップという完了要件を定め、政府による最終的な関与を約束している。こうしたチェルノブイリ廃炉法が定める工程と比較するとき、福島第一原発では、その廃炉工程を巡る制度的な不備が浮き彫りになる。①国際人権法から見た退去させられた住民の権利②国際海洋環境法から見た隣接沿岸住民の意思決定参加権③核の負の遺産を押し付けられる将来世代の利害と権利(尾松亮さん著作)も指摘される。