日本ユーラシア協会広島支部ニュース2013年7月25日

【定期総会】2013年6月30日(日曜日)

日本ユーラシア協会広島支部第57回定期総会、広島県支部連合会第23回定期総会が広島市留学生会館2階研修室で開催されました。

①広島支部定期総会

②広島県支部連合会定期総会

③記念講演(講師:アンドレイ・カルーギンさん)the title of the presentation"歴史のあるトムスクの若者の街"

④懇親会

【第62回ロシア語能力検定が10月に実施されます。】

・4級10月12日(土)14:00~

・3級10月13日(日)13:30~

・2級10月12日(土)10:00~

・1級10月13日(日)10:00~

(第62回ロシア語能力検定試験会場が決まりました。

● 10/12 広島会場 広島市まちづくり市民交流プラザ南棟4階会議室C

● 10/13 広島会場 広島市まちづくり市民交流プラザ南棟3階会議室B

広島市まちづくり市民交流プラザ住所:〒730-0036. 広島県広島市中区袋町6-36. TEL:0825453911

詳細は次のHPでご確認願います。http://www.tokyorus.ac.jp/kentei/index.html

【2013年度ボルゴグラードの日】9月8日(日)13時より広島市留学生会館で開催されます。

13時ブフェート 13時30分開会セレモニー[チラシ暫定版参照]

【「ピース・アーチ・ひろしま」期間中「ピースフィールド」企画に参加します。】

http://www.peace-arch-hiroshima.net/[開催趣旨]期間中の8日間、平和貢献活動に取り組んでいる企業、各種団体、NPO、NGOなど協力を得て、広島グリーンアリーナ周辺で開催します。参加いただく団体と来場者の交流を通じて、飢餓、貧困、疾病、災害、恵まれない子どもに対する取組みや地球環境問題を共有し、世界へと発信していくイベントです。

主催:ピース・アーチ・ひろしまプロジェクト実行委員会

開催期間:2013年7月27日(土)~2013 年8 月3 日(土)

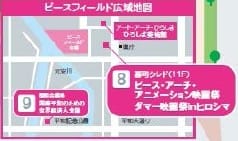

会場:広島県立総合体育館/サンクンガーデン/ハノーバー庭園・多目的広場/NTTクレドホール

●世界の人びとと平和の交流イベント「ピースフィールド PEACE FIELD」では企業・NPO・NGO活動紹介ブース企業のCSR活動、NPO・NGOの平和貢献活動の紹介や、それらの活動への体験や参加、交流ができるブースを展開します。

●広島支部のブースは8月1日~8月3日に開かれます。

時間は11時~20時。場所はハノーバー広場。

【草の根交流15年~ヒロシマ・セメイ~展示会】

期間: 7/30(火)準備、7/31~8/6展示、8/11(水)撤収

会場: ギャラリー『月』(西区古江)

展示内容 : 草の根交流15年~ヒロシマ・セメイ~をテーマにヒロセミPJの活動及びカザフスタンの紹介を行う。

主催:ヒロシマ・セミパラチンスク・プロジェクト

[カザフの若者2名を招聘]企画名『ヒロシマ・セメイ・フクシマを結ぶ』企画:2013年 7月29日(月)~8月8日(木)

①TOKKARINA AKMARAL(トッカリナ・アクマラル) 日本語教師 元留学生(山陽女学園高等部 第2期)

②BOLAT YERZHAN(ボラット・エルジャン)学生 国立民族大学東洋学部日本語学科3年

滞在日程:・7/29(月)広島空港到着 ・7/30(火)AM~ ギャラリー『月』(西区古江新町8-19)展示準備 AM 山陽女学園を訪問 ・7/31(水)PM 平和資料館・平和公園、ヒバクシャ証言(川崎、内海、その他)夜 「平和の灯火のつどい」に参加 ・8/01(木)PM(13:00~) ギャラリー『月』で対話集会 ・8/02(金)AM 広島友の会平和例会 ・8/03(土)AM・PM 宮島観光・8/04(日)未定 ・8/05(月)15:00~16:00「せこへい美術館」オープニング、フクシマ報告 ・8/06(火)AM平和祈念式典参加 16:30~17:30 朗読劇「私は芝居がしたいの!」鑑賞 夜 灯ろう流し ・8/07(水)PM ワークショップ ・8/08(木)帰国

[カザフスタンと福島若者歓迎会と送別会]

●歓迎会日時:8月1日(木):午後6時から8時まで

場所:とり八本店 http://www.torihachi.net/honten.php#tizu

会費:4200円 フリードリンク

申し込み先:小畠 082-546-0234締め切り:7月27日

●送別会日時:8月7日(水)会費 大人のみ1000円

場所:広島市留学生会館 2階 申し込み先 :小畠

締め切り: 8月1日 こちらは料理を準備する都合上、早めの出欠をお願いします。

[せこへい美術館について]

期間:8/5(月)~8/13(火) 10:00~18:30 会場:旧日本銀行広島支店(入場無料)

[8/6 朗読劇「私は芝居がしたいの!」]/原爆に散った元タカラジェンヌ園井恵子を公演する

会場 : 紙屋町ヒューモホール 1回目は13:30~14:30、2回目は16:30~17:30

【映画紹介「ブレスト要塞」】Брестская крепость (BRESTSKAYA KREPOST )紹介。

英語名 Fortress of War またはThe Brest Fortress 2010年制作 ロシアーベラルーシ映画 138分

監督 アレクサンドル コット(Александр Котт)

1941年6月22日、ナチス・ドイツの侵攻(バルバロッサ作戦)を受け、後にソ連から英雄都市の称号を受けた要塞のある街ブレストの、九日間に渡る攻防戦を描いた戦争ドラマ。ソ連とポーランド国境の街ブレスト(現在はベラルーシ領、ロシア領・ソ連領の前はポーランド領)では、独ソ戦開戦の噂が流れつつも、要塞に住居する兵士の家族を含めた街の人々は、ダンスに映画に音楽にと楽しい日々を過ごしていた。しかしある晩、赤軍の軍服を着たドイツ兵たちが、密かに列車で駅に到着する。人々の気付かぬうちに、ドイツ軍は街の水道と電気を断つ。翌朝、孤児で軍楽隊の少年兵サーシャ(Алексе́й Рома́нович Копашо́в)が、互いに好き合っている少女アーニャ(Вероника Никонова)と釣りに出掛けているとき、ドイツ軍の攻撃が始まる。街はあっという間に戦場となり、殺戮の場へと化してしまう。ドイツ軍は優勢で、赤軍(ソ連軍)は街の数カ所に分断されてしまう。サーシャは伝令として走りながら、行方不明になったアーニャを探し求め、他の恋人たちや家族にも過酷な運命が襲いかかる。それでもソ連軍は果敢に抵抗を試みるが、援軍は断たれ、やがて水も欠乏していく。ヤークレーパスチ・こちらは要塞。打電に反応はない。

1985年制作の「Come and See (ロシア語題名 Иди и смотри)」と並ぶ秀作。

【次回】2009年11月26日「反米救国闘争!」

グエン・コン・タイン (ホーチミン市ベトナム日本友好協会副会長兼事務局長・ホーチミン市平和委員会執行委員)を掲載予定です。

【定期総会】2013年6月30日(日曜日)

日本ユーラシア協会広島支部第57回定期総会、広島県支部連合会第23回定期総会が広島市留学生会館2階研修室で開催されました。

①広島支部定期総会

②広島県支部連合会定期総会

③記念講演(講師:アンドレイ・カルーギンさん)the title of the presentation"歴史のあるトムスクの若者の街"

④懇親会

【第62回ロシア語能力検定が10月に実施されます。】

・4級10月12日(土)14:00~

・3級10月13日(日)13:30~

・2級10月12日(土)10:00~

・1級10月13日(日)10:00~

(第62回ロシア語能力検定試験会場が決まりました。

● 10/12 広島会場 広島市まちづくり市民交流プラザ南棟4階会議室C

● 10/13 広島会場 広島市まちづくり市民交流プラザ南棟3階会議室B

広島市まちづくり市民交流プラザ住所:〒730-0036. 広島県広島市中区袋町6-36. TEL:0825453911

詳細は次のHPでご確認願います。http://www.tokyorus.ac.jp/kentei/index.html

【2013年度ボルゴグラードの日】9月8日(日)13時より広島市留学生会館で開催されます。

13時ブフェート 13時30分開会セレモニー[チラシ暫定版参照]

【「ピース・アーチ・ひろしま」期間中「ピースフィールド」企画に参加します。】

http://www.peace-arch-hiroshima.net/[開催趣旨]期間中の8日間、平和貢献活動に取り組んでいる企業、各種団体、NPO、NGOなど協力を得て、広島グリーンアリーナ周辺で開催します。参加いただく団体と来場者の交流を通じて、飢餓、貧困、疾病、災害、恵まれない子どもに対する取組みや地球環境問題を共有し、世界へと発信していくイベントです。

主催:ピース・アーチ・ひろしまプロジェクト実行委員会

開催期間:2013年7月27日(土)~2013 年8 月3 日(土)

会場:広島県立総合体育館/サンクンガーデン/ハノーバー庭園・多目的広場/NTTクレドホール

●世界の人びとと平和の交流イベント「ピースフィールド PEACE FIELD」では企業・NPO・NGO活動紹介ブース企業のCSR活動、NPO・NGOの平和貢献活動の紹介や、それらの活動への体験や参加、交流ができるブースを展開します。

●広島支部のブースは8月1日~8月3日に開かれます。

時間は11時~20時。場所はハノーバー広場。

【草の根交流15年~ヒロシマ・セメイ~展示会】

期間: 7/30(火)準備、7/31~8/6展示、8/11(水)撤収

会場: ギャラリー『月』(西区古江)

展示内容 : 草の根交流15年~ヒロシマ・セメイ~をテーマにヒロセミPJの活動及びカザフスタンの紹介を行う。

主催:ヒロシマ・セミパラチンスク・プロジェクト

[カザフの若者2名を招聘]企画名『ヒロシマ・セメイ・フクシマを結ぶ』企画:2013年 7月29日(月)~8月8日(木)

①TOKKARINA AKMARAL(トッカリナ・アクマラル) 日本語教師 元留学生(山陽女学園高等部 第2期)

②BOLAT YERZHAN(ボラット・エルジャン)学生 国立民族大学東洋学部日本語学科3年

滞在日程:・7/29(月)広島空港到着 ・7/30(火)AM~ ギャラリー『月』(西区古江新町8-19)展示準備 AM 山陽女学園を訪問 ・7/31(水)PM 平和資料館・平和公園、ヒバクシャ証言(川崎、内海、その他)夜 「平和の灯火のつどい」に参加 ・8/01(木)PM(13:00~) ギャラリー『月』で対話集会 ・8/02(金)AM 広島友の会平和例会 ・8/03(土)AM・PM 宮島観光・8/04(日)未定 ・8/05(月)15:00~16:00「せこへい美術館」オープニング、フクシマ報告 ・8/06(火)AM平和祈念式典参加 16:30~17:30 朗読劇「私は芝居がしたいの!」鑑賞 夜 灯ろう流し ・8/07(水)PM ワークショップ ・8/08(木)帰国

[カザフスタンと福島若者歓迎会と送別会]

●歓迎会日時:8月1日(木):午後6時から8時まで

場所:とり八本店 http://www.torihachi.net/honten.php#tizu

会費:4200円 フリードリンク

申し込み先:小畠 082-546-0234締め切り:7月27日

●送別会日時:8月7日(水)会費 大人のみ1000円

場所:広島市留学生会館 2階 申し込み先 :小畠

締め切り: 8月1日 こちらは料理を準備する都合上、早めの出欠をお願いします。

[せこへい美術館について]

期間:8/5(月)~8/13(火) 10:00~18:30 会場:旧日本銀行広島支店(入場無料)

[8/6 朗読劇「私は芝居がしたいの!」]/原爆に散った元タカラジェンヌ園井恵子を公演する

会場 : 紙屋町ヒューモホール 1回目は13:30~14:30、2回目は16:30~17:30

【映画紹介「ブレスト要塞」】Брестская крепость (BRESTSKAYA KREPOST )紹介。

英語名 Fortress of War またはThe Brest Fortress 2010年制作 ロシアーベラルーシ映画 138分

監督 アレクサンドル コット(Александр Котт)

1941年6月22日、ナチス・ドイツの侵攻(バルバロッサ作戦)を受け、後にソ連から英雄都市の称号を受けた要塞のある街ブレストの、九日間に渡る攻防戦を描いた戦争ドラマ。ソ連とポーランド国境の街ブレスト(現在はベラルーシ領、ロシア領・ソ連領の前はポーランド領)では、独ソ戦開戦の噂が流れつつも、要塞に住居する兵士の家族を含めた街の人々は、ダンスに映画に音楽にと楽しい日々を過ごしていた。しかしある晩、赤軍の軍服を着たドイツ兵たちが、密かに列車で駅に到着する。人々の気付かぬうちに、ドイツ軍は街の水道と電気を断つ。翌朝、孤児で軍楽隊の少年兵サーシャ(Алексе́й Рома́нович Копашо́в)が、互いに好き合っている少女アーニャ(Вероника Никонова)と釣りに出掛けているとき、ドイツ軍の攻撃が始まる。街はあっという間に戦場となり、殺戮の場へと化してしまう。ドイツ軍は優勢で、赤軍(ソ連軍)は街の数カ所に分断されてしまう。サーシャは伝令として走りながら、行方不明になったアーニャを探し求め、他の恋人たちや家族にも過酷な運命が襲いかかる。それでもソ連軍は果敢に抵抗を試みるが、援軍は断たれ、やがて水も欠乏していく。ヤークレーパスチ・こちらは要塞。打電に反応はない。

1985年制作の「Come and See (ロシア語題名 Иди и смотри)」と並ぶ秀作。

【次回】2009年11月26日「反米救国闘争!」

グエン・コン・タイン (ホーチミン市ベトナム日本友好協会副会長兼事務局長・ホーチミン市平和委員会執行委員)を掲載予定です。