■■■■■■「タイの国防と国軍とクーデター」■■■■■■

■「タイの国境問題」

●[シャムとビルマ(いまのミヤンマー)は 16世紀初めより仇敵

である」タイの著名な歴史学者ドンチャイウイ・ニッチレクンクン

・ウイスコンシン大学東南アジアセンター教授は自著「地図が作っ

たタイ」(石井米雄訳、明石書店)の第3章、国境編の冒頭でこう

述べている。

タイは四方を隣国と接して、古くから激しい国境紛争を抱えながら、

したたかな外交の駆け引きで、 国を守ってきた歴史がある。

■「タイはなぜアジアで独立を保てたか」

●海に囲まれた日本と違って 周囲を全て陸の国境線に囲まれたタイ

が、18世紀以降の欧米列強による アジア植民地支配の中にあって、

いかにして国を守リ抜いてきたか。 その巧みな国防の経緯をたどっ

てみたい。

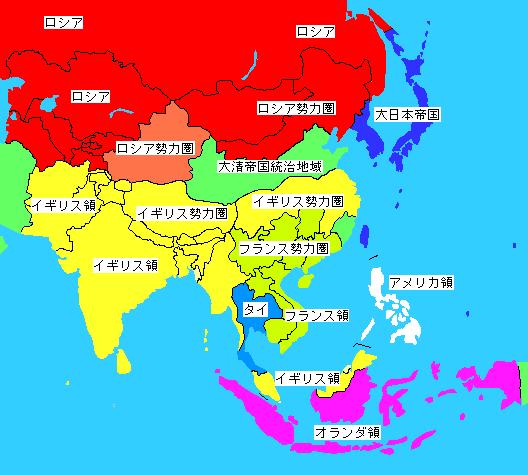

(19世紀のアジアの欧米による植民地支配地図)

●まず上の地図を見ていただきたい。

欧米列強の英国、フランス、オランダ、米国によるアジア植民地支

配で、食い物にされず残ることができたのは、わずかにタイと日本

の2国のみだった。

時あたかか日本は、幕末の黒船襲来の頃。その当時のタイの領土は、

少なくとも日本の約2倍近くあったと想定されるる

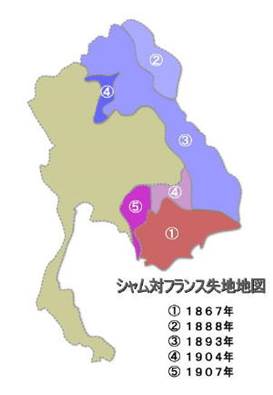

●タイの属領ルアンパパーン王国(今のラオス)で起きた、フランス

による紛争事件は、当時のシャム王国にとって欧米列強による最初

の植民地紛争だった。

カンボジアそしてベトナムを保護国にしたフランスは、タイの属国

ラオスの種族紛争を仕掛けたが、タイは 自国を守るのが精いっぱい

で、ことごとく敗退する。その結果タイはラオスをフランスの保護

区に割譲することで 戦争を回避したと言う。いわゆるパークナム事

件である。

(19世紀のタイ(シャム王国)のラオスなど失地地)

(出所:週刊東洋経済)

●後にタイ(ラーマ五世)は、ビルマを植民地化した英国とベトナム

やカンボジアを植民地化したフランスの政治的な中間的な 緩衝地帯

としての役割を果す事に徹して、うまく難を逃れた。

そして英国が攻め込んで来れば、フランスに近寄るという具合にし

て英仏の中間にあって大国を翻弄しながら、したたかに生き残って

来た。

(タイ王国の名君ラーマ5世像)

●その後にはタイは、アジアへ進出したロシアとまた近世では共産

主義化阻止で始まったベトナム戦争の西側陣営に加担する。

●そして多くの戦傷兵の受け入れで病院兵站的な役割を果たした。

そして、後のメデイカルツーリズムの基盤と背景を作ったとされる。

また多くの帰休兵の休息地を提供することで、チェンマイやパタヤ

の都市は、戦後の欧米向け大型リゾート開発の糸口をつかむ事にな

る。

●それは、ちょうど日本の明治天皇のころで、欧米列強を相手に国

の存亡を救った ラーマ五世の名君外交は、タイ王国の伝統的で し

かもしたたかな平和外交の規範として、いまも語り継がれているの

である。

■「タイの平和外交力と軍事抑止力」

●一見おとなしく見える国民性のタイの人たちが、何故孤高を保っ

て、まで、厳然と独立を守る事ができたのか、今もって 世界の不思

議話の一つになっている。 しかも 西側陣営の列強に次ぐ軍事力を有

しながら18世紀以来一度も その武力を行使をしたことがないという。

●振り返れば第2次世界大戦のときもタイは日本と友好的な軍事同盟

を提携していたが、日本の敗色が濃厚とみるや終戦前日になって対

日宣戦布告を行い、一日にして戦勝国となった。

機を見て敏、変わり身の早さは まさに伝統的なものと言えないだろ

うか。

(軍事暫定内閣プラユット首相)

●去る2014年にはタイ国軍による奇襲的なクーデターがあった。

その経緯は、ご存知の通りである。

国軍なかんずくタイ陸軍は ASEANのハブといわれるタイ国の政治と

経済を掌握、今や新しいタイをめざして、暫定内閣を進めつつある。

■「タイ国軍によるクーデター」

●タイの国軍は,19万人の精鋭陸軍を長い国境警備に投入してきた。

そのほかにタイ国軍は、タイの政治にも大きく関わってきたと言わ

れている。タイの政治を大きく転換してきた、国軍によるクーデタ

ーである。

●タイでは1900年以降、近世になってから軍事クデターがたびた

び起きている。

1932年(立憲クデター)を皮切りに成功したものを列挙すると、

1933年

1947年

1951年

1957年

1958年

1971年

1976年

1077年

1091年

そして

2006年

2014年

●その経緯を見ると、

そのほとんどは国軍が主導し、政権を替える手段として クデターを

おしほぼ成功している。 そのクデターは、時の政権への不満が、原

因とされる、そしてそのほとんどのクデターには、 必ず決まった形

があり、国軍とはいえ、その主力をなしたのは、陸、海、空の中の

陸軍である。

まずクーデターの主な手順は、ーーーーー

・政府機関と放送局を占拠し

・次いで首相と内閣を更迭、

・国会を解散し、

・憲法を破棄、

・国王の裁可をえて、

・公式に陸軍の長が軍事政権を作り 首相に就任している。

その手際のよさは、抜群である。

その後、

・文民による暫定政権を作り、

・それにゆだねて憲法を起草し、

・総選挙を行う。

その結果、民意によって新しい指導者が選ばれ、新政権が発足する。

●ところが2014年に起きた今回のクデターは従来と異なり、民政

移管がないまま国軍による暫定軍事政権がいまも続く。既に2年半を

超えた。今回のクーデターの背景には、国民を2分したタクシン派掃

討という 極めて難しいタイ独自の政治課題が潜む。

●本来 国防にあたるべき国軍が、軍事政権として政治に介入するのは、

新興国に多いケースだが 中進国タイで常套化しているのは、全く特

異なケースと言える。

そして、国民もまた平然とその成り行きを見守っている節があるし 国

内の治安は何ら問題ない。経済もそこそこに動いているから不思議で

ある。

但し、70年間平和な環境にある日本人からすると、武力抗争のイメ

ージはやはり恐怖に映り、安全安心を前提にするロングスティなどは、

どうしても後退する事になる。

●米国は、昨年5月のクデターの際には、この暫定政経政権にいち早く

民政化を要求して、軍事援助凍結の制裁を表明した。

にもかかわらず今年春には、暫定政府は、タイ米共同軍事訓練を再開

し日本の自衛隊も参加した、そのタイ暫定政府の変わり身の早さと手

際のよさに、周辺諸国は驚いたものだ。

(タイ&米国共同軍事演習)

●19世紀の英仏2国を翻弄したあの外交の再来を想わす、したたかな

タイの外交手腕は、いまも綿々と受け継がれているようだ。

●そのタイ軍事暫定政権は、バンコク、チェンマイ間のタイの動脈と

言える新幹線建設構想を、日本政府と 日タイ共同で進めようとして

いる。

●また最近では、中国が中北部タイの鉄道路線の建設計画について協

議を進展中と伝えらたばかり、また暫定政権が中国から潜水艦を3隻

を購入する仮契約をしたという報道が流れ、またまた米国との間は、

硬直化が危惧されるが、暫定政権側は、全方位外交の証と全く意に介

していない。

東西大国を相手にしての伝統的な外交巧者ぶりは、さすがである。

●2015年 ASEAN設立40年にして ようやく念願の経済統合が実

現したが、その6億人という巨大市場は、日本にとってもタイにとっ

ても当面する魅力市場と言える。

しかしそのASEANでは、中国の南沙諸島の不法海洋進出問題など覇

権トラブルが後を絶たない。果たしてタイを初めアジア諸国の軍事

力が、抑止力として機能するのか。

タイにとっても、ASEANにとっても、アジアにとっても日本に

とっても覇権国家中国の台頭は、新しい共通の課題である事に変わ

りはない。果たしてメコンの盟主タイ国は今後どう動くのか、興味

深々である。

■「タイの国軍の現況」(2012年現在)国連資料

(項目) (タイ王国)

●人口 6813万人

●GDP名目 3457億 ドル

●軍事予算 1685億 バ―ツ

●兵役 2年

●総兵力 30,5万人

●陸軍戦力 19万人

●戦車 283両

●海軍戦力 4,6万人

●総隻数 119隻

●航空母艦 1隻保有

●空軍戦力 4,6万人

●作戦機 165機

●海軍機 39機

●因みに

日本の2017年度の国防(防衛)予算と自衛隊の兵力は、

●予算は、 5兆1251兆円

●総兵力 22万7339千人

●うち陸上兵力 19万人

●戦闘機 347機

●戦車 690両

●護衛艦 47隻

●女性自衛官 1万3476人

である。

●思うに、タイという国は、不思議な国である。

軍事クーデター後の軍事暫定政権という政情にも関わらず、タイを

訪れる世界からの観光客は、さして衰えることはない。

そして、この20年間のタイの経済的な進展は、目を見張るばかり。

まさにASEANのハブにふさわしい中進国の趣きである。

とはいえ 戦後70年間、戦いのない平穏な環境ですごしてきた 日本

人にとって、いくら住みやすい環境とはいえ、軍事クデター直後の

不穏なところへ わざわざ出向いて生活滞在(ロングスティ)すると

いう事は考えにくい。 魅力的なタイ・ロングスティが、このところ

低迷する大きな理由ではなかろうか。

一日も早い民生移管による安心イメージへの復活が望まれてならない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます