■■■■■■■■■■■戦後昭和の確証■■■■■■■■■■■

■■「昭和の日」

●4月29日は「昭和の日」の祝日である。

本来4月29日の祝日は、昭和天皇の誕生日に因んで「天皇の誕生日」と決

まったが、陛下の没後「みどりの日」に変わり, その後 2007年からは

世界に類を見ない 戦後日本の再興の実態を、何時迄も忘れないようにと

「昭和の日」になつた経緯がある。

特に日本が敗戦によってどのように変わったか、戦後昭和を軸足に いか

に再興したか「昭和の日」に因んでその実態を詳しく検証したい。

●敗戦当時、少年時代だった私ども90日かい後期高齢者は、昭和30年

頃に社会人デビューし、戦争生き残りの先輩たちと共に、まさに手探り

の企業活動を通じて日本経済の再建に取り組むことになる。

その渦中の一人として当時を振り返ると「戦後昭和」は、まさに最高に

誇らしい時代だったと実感している

ところが 4月29日の「日経新聞本紙」は、40頁にも及ぶ何処を探れど、

1行一字も「昭和」の記事が見当たらなかった。これは かってない事で、

コロナパンデミックのせいと思いたいが、残念でたまらない。

●大新聞も見落とす[昭和」については、その当時、仕事で実体験を持

つ世代が、すでに日本の人口の1割を割り込んでいる事からすれば、致し

方ない側面もある。

しかし戦後僅か76年にも拘らず「世界的に類を見ないと言われる戦後日

本の輝かしい再興の実証」は、戦禍で崩壊した日本が、戦後僅か40年で

世界第2位の経済大国に昇りつめた国民努力の素晴らしい実績を、ただ

昭和は遠くなりにけりで かたずけていいものか。迷っている。

私は「戦後昭和」があったから、今の平和な日本があると確信している。

(出典:ニッセイ経済研究所)

■■「戦後昭和の足跡」

●「戦後昭和」の当初の主役と言えば、戦後の日本経済や戦後企業を牽引

した大正世代と昭和一桁の戦争生き残り(当時の40歳代から20歳代)の

人達だった。

■「戦後10年の日本」(戦争後の10年)

・昭和20年(1945年)●敗戦 ●米軍による占領が始まる ●財閥解体

・昭和21年(1946年)●日本国憲法公布●ハィパーインフレによる金融封鎖

●終戦の翌年、日本の全家庭をおそったディフォルト(金融封鎖)

・昭和22年(1947年)●吉田内閣総辞職●片山哲、社会党首班連立内閣

・昭和23年(1948年)●極東国際軍事裁判●物価倍々の高騰

・昭和24年(1949年)●第3次吉田内閣●1ドル360円単一為替レート実施

・昭和25年(1950年)●朝鮮戦争始まる●警察予備隊発足●平均寿命男58歳

・昭和26年(1951年)●赤痢流行、死者1,5万人●サンフランシスコ講和

・昭和27年(1952年)●対日平和条約、日米安全保障条約発効●正式に独立

・昭和28年(1953年)●朝鮮戦争休戦●街頭テレビが人気●初のスーパー青山開店

・昭和29年(1954年)●防衛庁自衛隊発足●電気洗濯機,冷蔵庫,掃除機3種の神器

・昭和30年(1955年)●保守合同●神武景気始まる●家庭電化時代の到来

(出典:内閣府)

●現在88歳の人の新卒(大卒)当時昭和30年の公務員初任給は、8,700円、

その後、神武景気の超インフレで、5年後の昭和36年には公務員初任給は

約3倍の10,800円にはね上がった。

ラーメン40円が50円に、喫茶店のコーヒー50円が60円に、映画館130円が

180円に 新聞購読料330円が390円に。給与や物価の上昇が景気を拡大した。

・昭和31年(1956年)●高度経済成長期

・昭和34年(1959年)●皇太子ご成婚

・昭和35年(1960年)●池田内閣の所得倍増計画●安保闘争●「もはや戦後ではない」宣言

・昭和39年(1964年)●東京オリンピック ●東京新幹線開通 ●海外旅行解禁

・昭和40年(1965年)●初の証券不況

・昭和41年(1966年) ●初の赤字国債の発行

・昭和45年(1970年)●大阪、日本万国博 ●「団塊世代」の社会人デビュー

● 戦後経済が、軌道に乗った後に登場した戦後生まれの「団塊世代」は、

終戦後、兵役から帰郷した若者たちが、結婚後生まれた、全く戦争を知ら

ない戦後生まれ第1期(1947~49年生)のひとたちだ。しかもその

数700万人、3年間で700万人の子供が生まれたのだから,政府も役場

もさぞかし大変だっただろう。

「団塊世代」の命名者は、当時、経済企画庁官僚の堺屋太一氏だった。

彼らの親世代は、戦争被害で生活に余裕がなく、若者たちは、自分で生計

を立てることを迫られていた。

その団塊世代を会社の直接上司として指揮したのが、戦後昭和30

年代に社会人デビューした昭和一桁生まれの人達だった。この世代はいま

既に90歳に、そして団塊世代は75歳になる。

(出典:日本経済新聞)

しかしながら、右肩上がりで急成長する戦後高度経済の中で、仕事は増え

続け「頑張れば報われる」という実感がみなぎり始めた。新しい仕事につ

いても自から開拓したという自負心が旺盛だった。

振り返れば、この世代は、子供たちの事は、全て女房任せ、それが当時の

日本では、常識とするところだった。

しかしそれを不満とも思わず受け入れ、社畜の如く働き続けた人的パワー

の集積が、戦後日本の再興を早めたと言われる。いみじくも当時一世を風

靡したコマーシャルのフレーズは「オー猛烈!」だった。

・昭和46年(1971年)●ニクソンショック

・昭和48年(1973年)●田中内閣の列島改造計画

・昭和50年(1975年)●初のサミット開催 ●赤字国債の発行の常套化

⚫️日本経済が急速に回復する中、団塊を引き継いだのが 「新人類世代」

(1950年後半から1964年生まれ)である。ちなみにこの世代は、いま65歳

をこえる。

経済が成長し家庭の所得が大きく伸びる過程で、雇用や消費や教育が急速

に改善し一時期、憂慮された学生運動は影を潜め、政治的に無関心な若者

「新人類世代」が増えていった。

・昭和55年(1980年)●バブル景気始まる ●為替235円から120円に(円高)

・昭和56年(1981年)●政府3公社(JT,JR,NTT)の民営化

・昭和60年(1985年) ●プラザ合意

やがて「新人類世代」の彼らが活躍する頃には、日本は 「ジャパンアズ

ナンバー1.」の評価が世界的に広まり、国際的な地位を築いていった。

ビジネスの仕組みも、いち早くPDCA(計画、実行、評価、改善)と言う科

学的な方策を 取り入れ「猛烈からビューテイフル」に変容していった。

戦後から僅か30年の間で、いろいろ思考錯誤しながら、世界の新しい兆候

をつかみつつ、日本経済を世界経済の潮流の中にオンラインしたことが成

功の要因だった。

(出典:日本経営合理化協会)

■■「大変な時代」

⚫️こうして戦後の日本を一瞥すると、昭和の後半は「昭和一桁世代」次い

で「団塊世代」[新人類世代」と日本経済を構築してきた。

再建成功の要因は、まず平和だった事。1度も戦争に見舞われなかったこと

が大きい。戦後世界で、戦禍に遭わなかった国は、世界193国のなかで、わ

ずか8ヶ国と言われるから、これは快挙と言っていい。

●戦後76年「戦後昭和」を皮切りに、日本を世界の最前線に位置づけたの

は、このような日本人のひたむきの努力と新しい開発の取り組みだった。

ただ世界は経済の危機をのり超えるたびに、先進国も後進国も、新しい生

き残りをかけての、猛烈な挑戦が始まる。

企業では[仕事は会社から与えられるのではなく自分で生み出すもの」と

いう意識の変化が定着した。そして在籍年数に関わらず、能力あるものが、

昇進する制度が定着しつつある。

何もかも世界基準という事で、ボーダレスな世界市場での公正な挑戦が、

常識になりつつある。「戦後昭和」を牽引してきたとはいえ、こんなに至近

に高度な市場経済社会が到来するとは、思いもよらなかったと言うのが実感

である。

(出典:NHK世論調査2018)

(出典:NHK世論調査2018)

● 今にしておもえば「昭和」は確かに遠い存在になりつつある。しかし

いささかでも昭和を知る世代は、今もなお昭和を懐かしみ支持する。

一方 平和を目指して協調を模索する世界は、時として大国の覇権に揺れる。

それを未然に防ぐには、貧困や格差の是正は当然の事、世界全体による地

球規模の協働が求められている

世界を同時に襲った今回のコロナパンデミックは、まさに天が、地球人に

垂れた尊い教訓と思いたい。世界の明日は、なお不透明感はぬぐえないが、

改めて地球規模の協働の大切さを教えてくれた。

●最初の大阪万博を企画した評論家の堺屋太一さんは、昭和が終わり平成

を迎えた1995年に著書「大変な時代」を上梓して、経済や政治の世界で、

従来の知識や経験では測れない常識破壊の時代がやってくると警告した。

そしてそれによって「大変な時代」から「おもしろい世の中」へと変って

ゆくと予言した。

あれからほぼ30年がたつ。ご本人は既に他界したが、デジタル化の台頭

で、産業分野はもとより社会生活でも極度の情報化が進み、面白いほど世

の中は変容した。

余りにも早い変化のせいで古くて近い過去も、つい忘れがちである。

世界経済はGAFAが牛耳じ、政治は脱炭素を標榜してグリーン社会の実現

を目指すという。世界市場では政治を排して貿易の一元化が進みつつある。

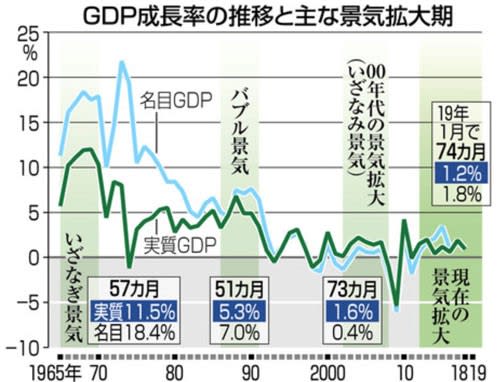

■「戦後の日本経済の動向」日本のGDP成長率の推移)

(出典:ニッセイ経済研究所)

●宗教学者の磯前順一さんは 著書「昭和平成精神史」講談社刊)の中で

次のように戦後昭和を分析している。

「敗戦から70年以上がすぎ 元号も2度改まって、いよいよ昭和も遠く

なりつつある。もはや「戦後」ではないという宣言からかぞえても既に

60年以上が経った。しかし私たちが生きているのは、今なお「戦後」な

のではないだろうか。

毎年 戦後何年になるかを数え、ことあれば「戦後初」をうたう。私たち

が生きている時間は,つねに戦後を起点とし「戦後」に規定されている。

これはいったい何を意味しているのだろうか。令和の時代を迎えても加速

する一方の「息苦しさ」「生きずらさ」は、実はこの「終わりなき戦後」

の終わらなさにこそ 原因があるのではないか。ーーーー」

日本の戦後史に詳しい磯崎さんのこの発言は「日本は未だ「戦後昭和」を

超えていない。否、超えようとしていないのではないか」との厳しい忠告

に写る。

「戦後昭和」が、戦後の新しい日本の歴史の素晴らしい起点だったと、語り

草になる日が来ることを 期待してやまない。 (Yama)

。

。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます