■■■■■■■タイ料理とインド文化■■■■■■■

北條俊彦

(経営コンサルタント・前 住友電工タイ社長)

■■「懐かしき味」(タイ料理とインド文化)

⚫️料理では「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「旨み」が5つの基

本味と言われているが「旨み」は100年前に日本人が発見した基本

味であり,グルタミン酸(昆布から)、イノシン酸(鰹から)、グア

ニル酸(干し椎茸)が3大成分として「旨み」を構成している。

⚫️ここでタイ料理について少し触れてみたい。

以下、独断的な解釈であり間違いがあれば平にご容赦願いたい。

タイ料理の味付けは基本的には

・辛い(タイ語:ペッド)、

・甘い(タイ語:ワン),

・酸っぱい(タイ語:プリアオ)、

・塩辛い(タイ語:ケム)

の4つの基本味で調理されるが、旨みのように2つ以上の味を掛け

合わせて更に美味しさを増すような嗜好はないようだ。

基本調味には、

・粉唐辛子(プリック・ポン)、

・魚醤(ナンプラー)

・香采(パクチ)

・ライム(マナオ)

・唐辛子入り酢(プリック・ナムソム)

・グラニュー糖(ナムターン)

などが使用されるが、南国故に香辛料の使用頻度や量はかなり多い。

そして4つの基本味を組み合わせて、各自がカスタマイズすること

でタイ料理が出来上がると考えて良い。

タイ料理レストランのテーブルには、必ず「クルワン・プルン」

と呼ばれる調味料セット(4つの基本味)が置かれている。

⚫️タイ料理ではたくさんの香辛料を使うのだが、理由は従来食して

いた肉の不味さにあったようだ。タイの農村部で今も良く見かける

痩せ衰えて肋骨のでた役牛のように、年老いた家畜を食肉としてい

たことによるらしい。

即ち、臭いがきつく、また硬い食肉を香辛料と一緒に長時間煮込む

ことで匂いを消し、柔らかくして食べるためである。タイには料理

の香り付けや保存料に利用されるハーブが多く自生している。

また、インダス文明の時代に起源をもつインドの香辛料であるター

メリック・コショウ・シナモン・クローブ・カルダモン・ジンジャー

はタイでも古くから親しまれている。

タイ料理と言っても地域によってその種類や特徴は大きく違ってく

るのだが、タイを訪れる観光客には、中華料理の系統とインド料理

の系統(特に辛い料理)が馴染み深いと思う。

因みに、私は究極の激辛料理イサーン料理が大好きだ。辛くて酸っ

ぱいのが特徴。

タイ料理には、旨みで味を出すという日本料理のような嗜好性、

次の美味しさに繋げるストーリーを楽しむ)よりも、食した瞬間、

舌に直接刺激を感じながら味覚を楽しむ料理なのかもしれない。

タイには10種類以上の唐辛子があると言われ、日本と違い様々な

料理に生の状態で使用される。タイ唐辛子の中で最も辛いとされる

“プリック・キー・ヌー”という名の小さな唐辛子がある。

日本語に直訳すれば“ネズミの糞のような唐辛子“という意味である

が実に言い得て妙である。

屋台ではバーミーには砂糖を大量に入れ、且つ、唐辛子を大量に入

れて食する、また、大阪風に言う冷コーは砂糖を大量に摂る。

長年タイに滞在した私は、タイ料理を心から愛する者ではあるが、

バランス感覚がなく“甘すぎ”“辛すぎ”と未だに自分なりの味をカス

タマイズできないでいる。

⚫️バンコクでは夜に外食する人が多いが、カロリーバランスの取れ

た日本料理は特に人気である。食材そのものへの拘りも強く、高級

食材を日々空輸で日本から取り寄せる料理店も多い。運び屋さんが

築地や黒門町で鮮魚類を仕入れ、羽田・関空などから飛びその日に

バンコクの日本料理店に持ち込んでいた。そして、どういう訳か日

本よりお安く食べることができた。今はコロナ禍の影響でどうなっ

ているか分からぬが・・・

タイでも牛肉を食する人が増えてきたようだが、高齢の農業従事者

にとって牛はあくまで役牛であり、農業に役立つ家畜として習慣上

食さない人も多い。

タイではやはり鶏肉が最も庶民的な食材で、焼き鳥(ガイヤーン)

と冷えたビールの組み合わせが実に絶妙である。だが気をつけない

と痛風に罹りやすいので気を付けること。日本人駐在員も多くやら

れた。

⚫️魚は海水魚よりも淡水魚を重宝される。海水魚は地モノの鯵が大

変美味い。また海老(川海老が重宝される)や蟹も多く食される。

貝類では地物の赤貝や牡蠣が生で食されるが、日本人にとってはか

なり度胸がいる。あくまで自己責任で食べて頂きたい。

但し,牡蠣を使った料理の“オースワン(タイ風牡蠣のお好み焼き?)

は実に美味いし、安心である。オースワンとは焼いた牡蠣をふわふわ

卵と、もやしで綴じた料理である。

⚫️タイの民族構成は、

・大多数がタイ族(85%)で、

・華人系(10%)

・マレー系、インド系、カンボジア系

と続く。

マレー系は特に南部4県に集中、殆どがイスラム教徒である。

何といってもタイは, インドの文化や宗教の影響が非常に大きい。

古代インドの文献にも、タイが「スワンナブーム」(黄金の地)

として記録され、B.C329年にアショカ王が仏教の普及を目的に

使者をスワンナブームに派遣したと伝えられている。

また、タイ王朝は王政維持のためバラモン教(ヒンズー教の前身)を

取り入れており,今も王室行事などバラモン教的なものが非常に多い。

このようにタイとインドは共通の宗教で歴史的にも,古くから繋がっ

ているのである。

⚫️名古屋にある日泰寺は, 釈迦の真骨が眠る日本唯一の寺である。

1898年インドのピプラーワーで釈迦の真骨が発見され,インド政

庁よりタイ王国(当時シャム王国)に寄贈され更に、タイ王国より

スリランカ(セイロン),ミヤンマー(ビルマ)に分与されている。

そして1904年(明治37年)には我が国へも分与され,建立され

たのが日泰寺である。

また タイの建築物や芸術文化は、明らかにバラモン教(以下ヒンズ

ー教)の影響と見られるものが多い。 国民的叙事詩「ラマキエン」

は明らかにインドの叙事詩「ラーマーヤナ」から派生したものと考

えられている。現在、インド人のコミュニテイ規模は数十万人と言

われており、主に宝飾店、繊維衣類、不動産の分野で活躍している。

⚫️バンコクのヤワラート(中華人街)の隣接地のパフラット地区に

は「リトルインデイア」と呼ばれるインド人街がありシルクなどの

生地や民族衣装などを扱う商店が所狭しと並んでいる。

チャクラペット通り沿いにはシーク教寺院「グルドワラ・シリ・グ

ルー・シン・サバ」が立っており、隣には商業施設、裏道には,イン

ド料理店が散在しインド独特の雰囲気や香りが漂う。

シーロム通りにはヒンズー教の寺院「スリ・マハー・アリアマン(ワ

ットケーク)」があり、人気観光地ラチャプラソン交差点近くには、

ヒンズー教の神ブラフマーを祀る祠「エラワン廟」や恋愛の神様が

木曜日に降臨するとされる「プラ・トリーム・ラテイ」があり,多く

の若者が通り過ぎざまにワイをして行くのだ。

(●インドのモディ首相の公式訪日:出典:JIJI)

■■「インドの時代」

⚫️インドは日本にとっても大切な国である。政治だけでなく,ビジ

ネスにおけるチャイナリスクヘッジとしての期待が高い。

IT産業も急速に発展しており、優秀な数学頭脳を持つインド人は米

国内での博士号取得者の多くを占め、シリコンバレー、NASAや最

先端技術産業分野で多く活躍している。

(インドのIT技術者:出典:毎日新聞)

米中ハイテク覇権争いも実際は印中の闘いでもあり、米国とインド

との時差が12時間、即ち24時間フルに米印で最先端技術開発に

従事しているのだ。

インド人は頭脳明晰でマネジメントに優れた資質をもつ。そして契

約社会で法治国家である。しかも共通言語が英語であることも大き

い。

よくヒンズー教によるカースト制度という身分秩序をインドにおけ

るリスクと懸念する声がある。確かに、ジャーテイー(世襲的身分

集団)によって社会は細分化されてその数は2〜3千、カースト制

度の下では就きたい職業に就きたくても就けないという障害は今も

残る。

しかし,近年の急速な経済発展でIT産業というカースト制度に規定の

ない職業が登場し、低いカーストのインド人でも職に就くことがで

き、才能と努力次第で富を得る機会ができたという事実を見逃して

はいけないのである。

また,移住の自由なインドでは、急激な人口増と人口流動により、都

市部では企業や社会でカースト制度を維持できなくなってきている。

生産性を高め、高度経済成長を維持しようとすれば 自ずとカースト

制度の崩壊は避けられないのだ。

⚫️私は,20年前にビジネスで初めて単身インドを訪れた。バンガロ

ール、デリー、チエンナイを廻ったが、常に“冒険心”をそそられ”大

地に引き摺り込まれるような強烈なパワー“を感じた。その感覚は今

も忘れられない。

・人口階層の整った広大な市場、悠久の時の流れる国、

・そして“ゼロ”を発見した数学脳を持つインド人の底力

を見誤ってはいけない。

唯一日本がうまく付き合って行けるアジアの巨象はインドなのである。

”How much weight can elephant lose?”(象は痩せても象)

インドにとっても日本は今も巨象なのだ。

(注)「かって高度経済成長期の日本に留学した事のある元駐日イン

ド大使アフターブ・セットが、その著書「象は痩せても象」で、日本

を象に例え「象が痩せるとしたら、どれほど痩せられるだろうか」と

問いかけ(少々のダメージにへこたれるな)と低迷する日本に激励の

メッセージを送っている。」

⚫️新VUCA時代にあって、広く世界を俯瞰し、積分視観と微分視観を

極めること。そして経営者としての知性、感性を高め,これまでの常識

は非常識として既成概念を覆し、自らの頭で考え、自らの力で新たな

価値を創り出す判断力、意志力そして行動力が求められる。

雄弁など必要ないのだ。進取の気性を心に秘め、積極果断なる嚮導者

となるべし。机上で成長戦略は描けない。

21世紀、インドという巨象に立ち向かってゆく日本人企業家の健闘

を心から祈りたい。

■■■■■■■■■■■関連資料■■■■■■■■■■

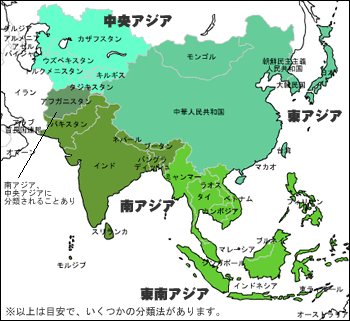

■「アジアの地図」

■「インドの国勢」 出典:ニッセイ基礎研究所)

■「インドの外交事情」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます