■■■■■■■■■■■■独眼慧眼■■■■■■■■■■■■

読書週間に因んで

■■「混沌の時代」

⚫️季節の足取りは早い。いよいよ今年の終盤11月を迎える。

・コロナパンデミックの蔓延、

・ロシアのウクライナ侵攻、

・安部元総理の凶弾による不慮の死、

・物価の高騰、

・30年振りの円安、

・景気の低迷、

など、今年の大きな社会現象は、全てこれに尽きる。

まさに「混沌の時代」と言っていい。

コロナを除くといずれも年初、全く予期しない出来事ばかりである。

大方が政治課題とはいえ私の知る限りでは、名だたる評論家も主要

新聞も、今年の大きな出来事を完全に予測したものはいない。

そこで切実に思い致す課題がある。

・どうすれば、今後、平穏を維持できるか。

・どうすれば非常を避けて通れるのか。

これが当面する日本の命題だと思う。

・米中による台湾有事にどう対応すか。

・北鮮問題など日本の国防をどうするか。

・30数年ぶりの円安と日本の経済と景気をどうするか。

・歯止めが掛からない日本の人口問題をどうするか。

いままでどっぷりつかって来た国民の依存体質が、問題意識を希薄に

して来た。いまそのつけが一挙に回って来た感が強い。

しかし国民にその逼迫感はない。

それだけに当面する大問題(国論)を国民課題としてとらえ、力強く解

決していく事が望まれる。人任せや引き延ばしは決して許されない。

前向きの対応が求められる所以だ。

■■先人の知恵」

⚫️自然の現象はさておき戦争とか経済の動向は、全て対局する人や

国に影響される。その要因は表裏の関係, 言葉を変えれば敵味方,対極

の関係から生じる。しかもそれには,宗教が絡んだり,経済的な要因が

伏在する。

時には,立場が異なる事からくる誤解もある。ヒトの喧嘩同様,静かに

話し合えば、お互い納得できるケースも多い。

第2次世界大戦後、思想信条が全く違う覇権大国が、77年の長きに

亘り衝突を回避してきたのは,公的な話し合いの場があった事と,抑止

する手段が其々有効に作用したと考えられる。

これらは 国という大きな組織のなせる業の様だが、所詮は「ヒト」

のなす事、人間業(わざ)の結果と言えよう。

⚫️私はこの筋の専門家ではないが,最近その事に興味を抱き,ごく常識

的な人間の日常のありかたを探ってみた。要は人間の考えにも,全ての

出来事にも,共通性とそれぞれの「のりしろ」(幅とか余裕)がある事

が判って来た。

これを体系化した識者によると,国や民族や性別に関係なく,全ての世界

の生活者に共通することだという。

話は異なるがウクライナ問題では、プーチンは,この無常の法則をご

存じなかったとしか考えられない。いま世界は,高度なデジタル時代を

迎えて「戦術の時代」から「戦略の時代」へと大きくシフトしつつ

あると言われる。目先だけの利得だけでは,勝利はおぼつかない。

個の世界に目を移せば,高齢者の老後についても,目先だけでなくトータル

に世情を把握して,個の自分をコントロールできる人が、百歳時代のウイ

ナーになる事に間違いない。

■■[出版文化の行方」(読書週間に因んで)

⚫️日本人は本が大好きと言われて久しい。

しかし,このところ本の売れ行きが良くない。専門家によると,現代人

は何かと忙しく読書の時間が取りずらいという。

しかしパレート博士によると, 私どもは持ち時間の20%で仕事の80%

をかたずけ ,残り時間の80%を さして重要でない20%のために浪費し

ているという。 要するに私どもは, つまらない事に時間をかけすぎて

いると分析する。

■「パレードの法則」

⚫️パレードの法則によると,時間の80%は,より重要でない20%の

ために浪費されるという。この法則は,イタリアの 経済学者 ビュルフ

レド・パレートが19世紀に発見したもの。既にマーケテイングや,品質

管理やマネージメントなど、経営の貴重な分野で効率的な施策として

重用されている。

⚫️(パレートの法則の事例)

・企業の売上額の8割は,全顧客のほぼ2割によって占められている。

・機械の故障の8割は,全部品の2割の部品に原因がある。

・仕事の成果の8割は,仕事時間のほぼ2割の時間で生み出している。

・会社の売上げ額の8割は、全社員の2割の社員が生み出している。

など.

[悪い無駄]を省くことで仕事が改善できれば, この上ない戦略思考の

成果と言っていい。いま「リカレント](学び直し)が叫ばれている

が、この機会に自分の無駄な時間を見つけだし,ぜひ読書の時間に当て

て欲しい。本には、私どもの先人の知恵が、ぎっしり詰まっている。

どうあれ、貴重な先人の知恵を利用しない手はない。

⚫️折しもいま今年の「読書週間」(10月27日~11月9日)が始まつたと

ころだ。世の中のデジタル化に押されて、このところ毎年のように、

雑誌や本の出版数が減退し、書店の閉店が続く。

しかし最近のコロナによる在宅勤務などで,本の売り上げの下げどまり

が見えてきたと聞く。

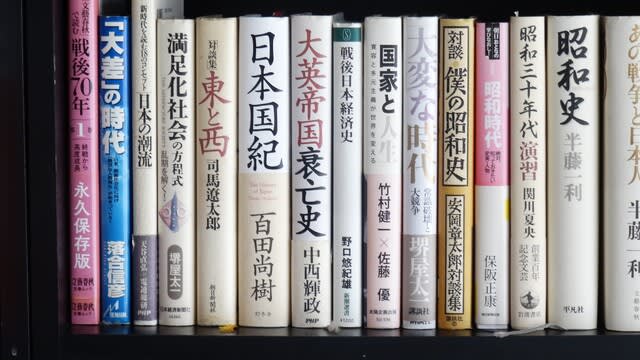

・2022年,現在の日本の出版社数は、 2907社

・2022年,現在の日本の書店数は 1万1024店

JR大阪駅のルクア9階を占める梅田蔦屋書店のフロア。

喫茶コーナーやワーキングスペースを伴う 複合型の巨大書店は,いつも

若者で賑わう。出版不況が叫ばれているが、業態の発想転換で若い顧客

を吸引して,不況業界に新しい活路を切り拓いたという。

⚫️出版物(本や雑誌)の動向

いま,スマホやテレビのデジタル情報だけで、日常の暮らしを終始する

シニアが多いと聞く。一見,それは新しい時代のモノ知りに見えるが、

実は表層的な事象の出来事を知るだけで,事の真相を究めるわけではな

く,本当の生活の糧にはなっていないと思う。

⚫️私事ながら私の日頃の行動予定だが、週間のある日の半日を都心の

書店(ジュンク堂書店か蔦屋書店)で過ごす事に決めている。そして殆

どの週刊誌やトレンド誌や経済誌は,デジタル契約の [dマガジン]

(月額440円 NTT)で、あらかた目を通す事が出来る。

生活の知恵とは言え、ここで得られる大量の情報には,先人の教えや声

なき声など感動させられる事が多い。そして仕事と暮らしの確かな糧に

なっている。シニアの皆さんも、ぜひお試していただきたい。

今後デジタル化が進むと思はれるが、日本の活字文化いわゆる出版文化

が、新しい視点で再び隆盛を取り戻す事を期待して止まない。

⚫️「私の推薦本」(Yama)2022年11月)

●前文で紹介の「ダカーポ570号」

●「独学大全」(既に20万部の異端書) 読書猿著 ダイヤモンド社 3080円)

●「エマニエルトッドの思考地図」 エマニエルトッド著 筑摩書房 1500円)

●「新地政学」 祝田秀全、長谷川敦著 朝日新聞出版 1600円)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます