【再掲】終戦記念日に考える 先の大戦の本当の「反省」――大東亜戦争で「勝つ」方法

2017.08.14(liverty web)

2017年9月号 編集長コラム

Monthly Column

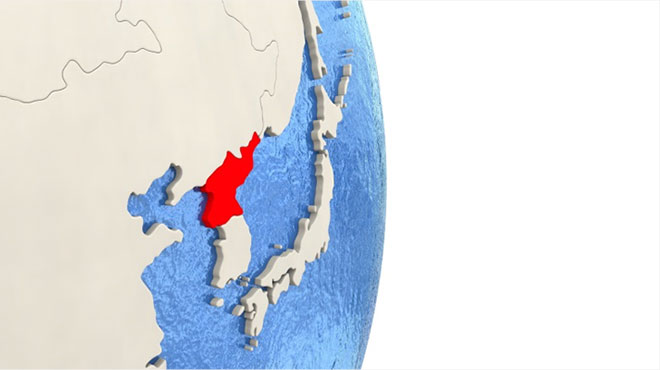

夏になると、先の大戦をめぐって「日本がいかに悪かったか」という反省が始まる。しかし、中国や北朝鮮による危機が大きくなる中、政治家など責任ある立場の人には、300万人以上の犠牲者を二度と出さないための「反省」が求められる。

確かに日本は様々な失敗をした。それを反省し、何がその時その時のベストの選択肢だったのか考えてみたい。

戦前日本の3つの「困難」

戦前、日本が戦っていたものは大きく3つある。(1)欧米の人種差別や植民地主義。(2)ソ連が満州や中国に広げようとした共産主義。(3)1929年の大恐慌後のブロック経済。

日本は、欧米のような搾取型の植民地がなく、国民が食べていけなくなった。1940年代に入ると、アメリカなどから「石油や屑鉄を売らない」というABCD包囲網をつくられ、最後は戦争に踏み切るしかなかった。

昭和天皇は大東亜戦争の遠因が人種問題であり、近因が経済封鎖だったと指摘されていた。つまり、(1)と(3)によって特に日米戦争は起こった。

当時に戻って、アメリカとの戦争を避ける方法、また、戦争になっても最小限の被害で「国家としてサバイバルする」方法を整理したい。

(1)日英同盟を維持

アメリカとの戦争を避ける方法としては、まず、「日英同盟の維持」が挙げられる。

1904~05年の日露戦争後、中国大陸をめぐって日米の対立が大きくなった。アメリカは「中国での商売を独占し、隙あらば植民地にしたい」と考えていたが、日本も権益を最大限確保したため、結局アメリカが画策して1921年、日英同盟が破棄された。

日露戦争の直後、アメリカの鉄道王ハリマンの提案を受け入れ、満州鉄道を日米で共同経営していれば、同盟維持のチャンスは十分あったとされる。

その場合、米英が同盟関係にあるので、イギリスが調整役となって日米の衝突は避けられた可能性が高い。

(2)ハル・ノートを「受諾」

ただ、日米戦争はルーズベルト大統領(在任1933~45年)本人が望み、日本を追い込んだのは周知の事実だ。

1940年7月、ナチス・ドイツがイギリスに侵攻。ルーズベルトは同盟国のイギリスを助けるために、ドイツの同盟国の日本との開戦を切望した。そうすればドイツと同時に開戦できる条件が整う。

日米交渉で1941年11月、日本が受け入れないことを見越して、アメリカは中国からの全面撤退などを求める「ハル・ノート」を突きつけた。

日本はやむなく開戦を決意したが、その前にハル・ノートを国際社会に公表し、「アメリカが無理難題を言っている」と訴えるべきだったというのは、多くの専門家が指摘するところだ。

米国民は対独参戦に反対で、前年の大統領選でルーズベルトは「みなさんの息子を戦場に送らない」と公約していた。アメリカが無茶を言っているなら、米国民も日本に同情的になり、参戦に踏み切れない。

しかし、時の東條英機内閣は、国民から「ハル・ノートを受け入るべきだ」との声が上がるのを懸念し、公表を控えたという。

その意味では、ハル・ノートを「ひとまず受け入れる」のがベストの選択だったのだろう。国民は長引く日中戦争に嫌気がさしていた。ハル・ノートには中国からの撤退の期限は書かれていないので、中国国民党と和平交渉を進めながら時機を見て撤退していけばよかった。

中国での対立が解消されれば、さしあたり開戦は回避できた。

(3)オランダとだけ開戦

日本として戦争に突入したとしても、アメリカとの戦争をやり過ごす方法はある。

大東亜戦争の近因は経済封鎖だったので、日本が石油を手に入れれば話はそこで終わる。

アメリカではなく、オランダと交渉し、その植民地のインドネシアの石油を獲得すればよかった、というのは評論家の日下公人氏が強調するプランだ。

オランダもABCD包囲網の一角で、簡単には売ってくれない。最後は「国家の生存権」を訴えて軍隊を送って強制的に奪うしかない。ただ、代金は振り込んで、ぎりぎり正当性をアピールする。

その場合、アジアの植民地帝国のイギリスは黙っておれず、英東洋艦隊との間で戦端が開かれる。一方、反戦世論のアメリカが日本の行動を妨害するのは、やはり難しいとみられる。

米艦隊を待ち受ける

とはいっても、ルーズベルト米大統領が策謀をめぐらせて日本と戦争する口実をつくり出し、日米開戦に至るかもしれない。

その際は、米太平洋艦隊がフィリピン沖かマリアナ海域にやって来るのを待ち受ければいい。

もともと日本海軍は短期の艦隊決戦を想定した艦船を持ち、訓練されてきた。日露戦争の日本海海戦のように、「フィリピン海海戦」を準備する。ハワイまで遠征する必要はまったくない。

1941~42年時には、日本海軍の戦力はアメリカの2倍以上だった。迫り来る米艦隊を潜水艦の魚雷攻撃で弱めておき、戦艦大和と武蔵が襲いかかる。さらに空母艦隊が航空攻撃をかける。アメリカはまだ空母による航空戦力の威力を知らないので(真珠湾攻撃がないため)、日本は完勝するだろう。

日本は即座に講和を提案する。太平洋の戦力を失ったルーズベルトは受け入れるしかない。

(4)米と艦隊決戦し講和

では、日米戦争が現実同様に、真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦、マリアナ沖海戦へと進んだ場合、どうすれば勝利を確実にできるだろうか。あるいは、ぎりぎり引き分けにする方法がないか。

基本ラインは、正面から艦隊決戦に臨み、早期に講和に持ち込む戦略だ(もともと山本五十六連合艦隊司令長官はこれを目指していたが、戦力を集中しての決戦をためらった)。

そのためには、1941年12月の真珠湾攻撃にあたって、確実に事前の宣戦布告を行うことが前提条件となる。

真珠湾奇襲をルーズベルトに「だまし討ちだ」と宣伝され、米国民の反戦世論が「日本、許すまじ」にひっくり返った。その隙を与えなければ、米国内の早期講和派を味方にでき、いくらでも道が開けた。

第一のタイミングは、真珠湾攻撃後だ。

真珠湾攻撃はもともと、日本がインドネシアの石油を獲得するに際して、米太平洋艦隊に邪魔されないための補助作戦。米艦隊が1~2年、"消滅"するぐらい徹底的に叩いておきたい。

第一波攻撃で真珠湾内の艦艇を沈めた後は、石油タンク、艦船修理工場を追加攻撃。さらには湾内不在の空母2隻を探し出して撃沈する。

米太平洋艦隊"消滅"で、ルーズベルトは講和するしかない。

複数の講和のタイミング

第二のタイミングは、1942年6月のミッドウェー海戦後。

現実は日本の大敗だったが、勝利のカギは戦力の集中だった。同時に進めたアリューシャン作戦をやめ、その中心戦力の空母2隻を回して、空母計6隻体制とする。空母艦隊の後方500キロに温存していた戦艦大和を前面に押し立て、米空母3隻を撃ちまくる。索敵などでの油断がなければ圧勝できるだろう。

1944年6月のマリアナ沖海戦(サイパン島の戦いを含む)までもつれ込んだとしても、真珠湾が「だまし討ち」でなければ、講和の道は残っていた。これが第三のタイミングだ。

サイパン島の戦いは、米軍に占領されれば日本本土への空襲を許してしまう天王山。しかし、日本軍は易々と玉砕した。

最善策は、まず、マリアナ沖海戦前のニューギニアやソロモン諸島(ガダルカナル島など)での戦いは早期にあきらめ、練度の高い飛行士を温存する。さらに、中国大陸で余っている陸軍を10万人前後投入し守備隊を増強。硫黄島の戦い(1945年2月)のように、島中に地下トンネルを掘り、ゲリラ戦を展開すれば、硫黄島以上のダメージを米側に与えられる。

米国民の厭戦気分は高まり、講和の大きなチャンスとなった。

戦前以上のリーダー不在

ここで検討したことは結果論ではある。それでも、「どうすればよかったのか」を考えることからしか、先の大戦のような惨禍を避ける道は見出せない。

現在の日本の政治家は、中国や北朝鮮の脅威を前に、「どうすれば国民を守れるか。日本として存続できるのか」を考え抜き、行動しなければならない。

が、その気配は今の国会にはない。戦前以上のリーダー不在。この状況を変えることから、日本が生き残る道が開ける。

(今回は、戦争の目的を「国家のサバイバル」と設定した。それにとどまらず、「あるべき世界秩序をつくる=人種差別の世界を終わらせる」のを目的としたとき、最善の選択肢は何だったかについて、今後検討したい)

(綾織次郎)