先日は「人は移動するものである」と言う事に少し触れましたが、きょうはもう少しその事を考えてみたいと、思います。

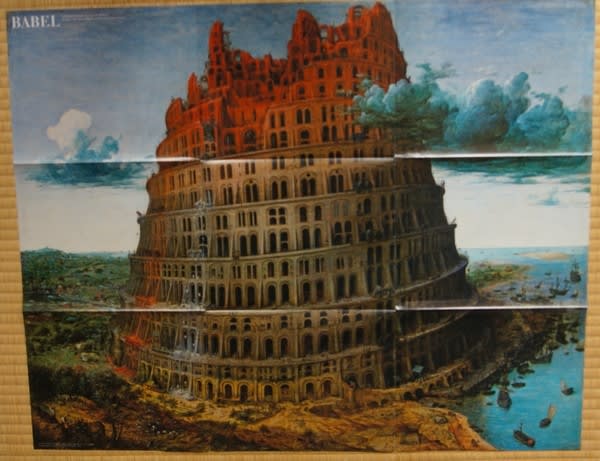

その前に、きょうのブログの表題の画像はブリューゲルが描いた「バベルの塔」ですが、これが何故、ブログのタイトルと関係があるのかを、不思議に思われた方も多いと思います。

さて、今現在、地球上に住む人類の祖先をホモサピエンスと言ってることはご存知かと思います。

この人類の祖先はそれまでの旧人類とは違った進化を遂げ、今に至っていると学説上ではなっています。

東アフリカの狭い地域で生まれた人類の祖先は、その後ユーラシア大陸を経て地球上の各地に進出していったのです。

そして、行き着いた地域の環境に合わせた生活様式をその土地で営んできたと、考えられます。

人類の発生について書かれたものとしては最も古いと思われる記載があります。

それはユダヤ教の聖書即ち旧約聖書です。

旧約聖書の創世記の第一章には次のように書かれています。

「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、・・(中略)地のすべての這うものとを治めさせよう。」

そして第二章では「こうして天と地と、その万物とを完成した。神は第七日にその作業を終えられた。すなわちその全ての作業を終わって第七日目に休まれた。・・・(後略)」

これが天地創造の由来である。

このように書かれている事は、何を意味しているのでしょうか。

神が人を造るにあたって、世界各地に別々な人種を同時に作ったのでは、ないと理解できます。

今の科学では、人のミトコンドリアDNAが共通である事が知られています。それゆえ、単一の人種から進化したのが今のヒトと思われているのです。

さて、そのようにして東アフリカで進化を遂げた人の祖先は、なぜ全地球的な規模で各地に分散していったのかが知りたくなりますね。

このことについて旧約聖書は次のように述べております。

「バベルの塔」についての箇所です。

「神の神託により箱舟を造り、それに地球上の様々な動物を乗り込ませて、大洪水から逃れらたノアの家族たちは、その後の新生活を地上で始めた。」

創世記九章には次のように書かれています。

「箱舟から出たノアの子らはセム、ハム、ヤぺテであった。この三人はノアの子らで、全地の民は彼らから出て、広がったのである。」

ここで彼らとはノアの子孫の事です。ですから人の起源は単一だったと、旧約聖書は述べているのです。

その後、言語や皮膚の色が異なった種族になっていったのは何故なのかが気になりますね。

このことが創世記の11章には次のように書かれています。

「さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。」

「これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。」

これによると、種族間には共通の言葉が無くなってくなってしまったと、述べているのです。

聖書の記載の真偽のほどを問うのがここでのテーマではありませんので、省略しますが、東アフリカで進化したホモサピエンスの生息域が全地球的規模で拡大していったのは事実です。

その原因は人口の増加につれ、食料を求めて少しずつ移動していったと考えることが、出来ます。

採取経済にあっては、人口の増加は採取地が少なくなることを意味します。

それまで居た居留地での食料の採取が充分に賄えなくなり、新たな地を求めて、ヒトは各地に移動をしていったのでしょう。多分、それまで居た居留地を離れることは勇気のいる決断だったと思われますが、腹が減っては何もできない訳ですのでやむを得ず移動をしていったのでしょう。

移動ができなかった或る種の動物は、そこの環境に適した数しか生存できないので、人類ほど多くの数が生きることは出来なかったのでしょう。

このように考えると、人の移動は本来持っている性質だとも言えるのです。

その前に、きょうのブログの表題の画像はブリューゲルが描いた「バベルの塔」ですが、これが何故、ブログのタイトルと関係があるのかを、不思議に思われた方も多いと思います。

さて、今現在、地球上に住む人類の祖先をホモサピエンスと言ってることはご存知かと思います。

この人類の祖先はそれまでの旧人類とは違った進化を遂げ、今に至っていると学説上ではなっています。

東アフリカの狭い地域で生まれた人類の祖先は、その後ユーラシア大陸を経て地球上の各地に進出していったのです。

そして、行き着いた地域の環境に合わせた生活様式をその土地で営んできたと、考えられます。

人類の発生について書かれたものとしては最も古いと思われる記載があります。

それはユダヤ教の聖書即ち旧約聖書です。

旧約聖書の創世記の第一章には次のように書かれています。

「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、・・(中略)地のすべての這うものとを治めさせよう。」

そして第二章では「こうして天と地と、その万物とを完成した。神は第七日にその作業を終えられた。すなわちその全ての作業を終わって第七日目に休まれた。・・・(後略)」

これが天地創造の由来である。

このように書かれている事は、何を意味しているのでしょうか。

神が人を造るにあたって、世界各地に別々な人種を同時に作ったのでは、ないと理解できます。

今の科学では、人のミトコンドリアDNAが共通である事が知られています。それゆえ、単一の人種から進化したのが今のヒトと思われているのです。

さて、そのようにして東アフリカで進化を遂げた人の祖先は、なぜ全地球的な規模で各地に分散していったのかが知りたくなりますね。

このことについて旧約聖書は次のように述べております。

「バベルの塔」についての箇所です。

「神の神託により箱舟を造り、それに地球上の様々な動物を乗り込ませて、大洪水から逃れらたノアの家族たちは、その後の新生活を地上で始めた。」

創世記九章には次のように書かれています。

「箱舟から出たノアの子らはセム、ハム、ヤぺテであった。この三人はノアの子らで、全地の民は彼らから出て、広がったのである。」

ここで彼らとはノアの子孫の事です。ですから人の起源は単一だったと、旧約聖書は述べているのです。

その後、言語や皮膚の色が異なった種族になっていったのは何故なのかが気になりますね。

このことが創世記の11章には次のように書かれています。

「さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。」

「これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。」

これによると、種族間には共通の言葉が無くなってくなってしまったと、述べているのです。

聖書の記載の真偽のほどを問うのがここでのテーマではありませんので、省略しますが、東アフリカで進化したホモサピエンスの生息域が全地球的規模で拡大していったのは事実です。

その原因は人口の増加につれ、食料を求めて少しずつ移動していったと考えることが、出来ます。

採取経済にあっては、人口の増加は採取地が少なくなることを意味します。

それまで居た居留地での食料の採取が充分に賄えなくなり、新たな地を求めて、ヒトは各地に移動をしていったのでしょう。多分、それまで居た居留地を離れることは勇気のいる決断だったと思われますが、腹が減っては何もできない訳ですのでやむを得ず移動をしていったのでしょう。

移動ができなかった或る種の動物は、そこの環境に適した数しか生存できないので、人類ほど多くの数が生きることは出来なかったのでしょう。

このように考えると、人の移動は本来持っている性質だとも言えるのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます