報道によりますと、

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31045710Y8A520C1000000/

政府が6月中旬に閣議決定する「骨太の方針」の原案が5月28日、明らかになりました。

その要点をまとめます。

(1)消費税は、予定通り2019年10月に10%に値上げする

(2)19年度と20年度予算で、税率引き上げによる需要変動の平準化に万全を期す

(3)PB黒字化達成を25年度に先送りする

(4)21年度時点での中間検証では、いずれも対GDP比で、

1.PB赤字を1.5%程度に抑える

2.財政赤字を3%以下に抑える

3.債務残高を180%台に抑える

(5)財政抑制策は盛り込まない

同記事には、「政府・与党内の積極財政派に配慮した成長重視の姿勢がうかがえる」とありますが、これはかなり当たっています。

というのは、(3)と(5)にその形跡が見られるからです。

しかしこれでは、デフレ脱却策として、不十分極まると言わざるを得ません。

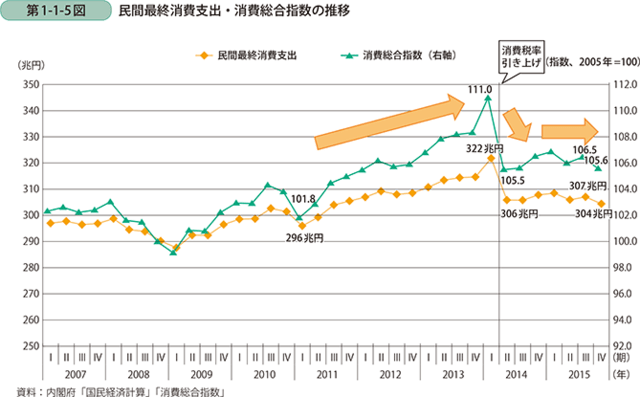

第一に、消費税が10%になってしまうと、単に価格が上がるだけではなく、計算が簡単なため、消費を控える人がますます増え、その結果、需要が縮小し、投資もさらに冷え込んでしまうからです。

そのことを心配してか、政府(財務省)は、「税率引き上げによる需要変動の平準化に万全を期す」などと謳っていますが、これはつまり需要縮小をあらかじめ見込んで、それを恐れている証拠です。

それにしても「需要縮小」とはっきり言えばいいものを、「需要変動の平準化」とはお笑い種のレトリックもいいところですね。

何よりも、増税を絶対の前提として政策を打ち出しているところが完全に誤りです。

デフレ期に増税をする国など、日本以外どこにもありません。

「財政破綻の危機」という嘘八百をまき散らしてきた財務省の緊縮路線は、こうしてますます国民を貧困化に陥れようとしているのです。

財務省が恐れているのは、日本経済の悪化による国民生活の窮乏化などではさらさらありません。

ただ、もしかしたら税率の増加によってかえって税収が減ってしまうかもしれない、そうすると増税に関して財務省への批判が高まり、緊縮路線を貫きにくくなるということだけなのです。

国民の豊かさ実現のために最も力を注ぐべき省庁がこの視野狭窄の体たらくなのです。

(4)の各指標についてですが、2の「財政赤字を3%以下に抑える」というのは、別に何の根拠もなく、ずっと以前から決まっていて、EUの基準を模倣しただけのものです。

ちなみに財政収支とPB(基礎的財政収支)の違いについて。

財政収支とは、国の歳入と歳出の差のことで、歳入には、ふつう、税収およびその他の収入に加えて、国債発行収入が含まれます。また歳出には、政策支出のほかに、国債の償還費(元本+利子)が含まれます。

PBとは、歳入から国債発行収入を除いた額と、歳出から国債の償還費を除いた額との差を表します。後者が前者を上回る場合、PB赤字と呼ばれます。

しかし赤字であっても、さらに国債の発行によって赤字が増えたとしても、何ら財政破綻の危機などは意味しません。

それなのに、財務省は、これを黒字化することが「財政健全化」だと思い込み、この路線達成に教条的に固執しているのです。

また毎日新聞の24日の記事によれば、

https://mainichi.jp/articles/20180525/k00/00m/020/153000c

「PB以外の2指標は、厳しい歳出改革をしなくても自然に達成できる見通しだ」とのことですから、制約指標が三つもある事実に対して、積極財政派に対する攻勢が厳しくなったとうろたえる必要はありません。

むしろ二つが自然に達成できるなら、デフレ脱却のために、大規模な財政出動を訴えていく余地が大いにできたと考えるべきです。

問題は、PB黒字化目標が残ってしまったという一点なのです。

前出の毎日の記事も、財務省緊縮路線の広報係よろしく、先の文言の後に、「このため財務省内から『歳出を増やしても構わないという誤ったメッセージになりかねない』(幹部)との懸念が出ている」と、わざわざ付け足しています。

御用メディアは困ったものです。

私たちが目指すべき標的ははっきりしています。

消費増税とPB黒字化に象徴される財務省の緊縮路線をいかに潰すかです。

付け加えますが、筆者が、安倍首相と財務省の間には、デフレ対策をめぐって「暗闘」があると書いてきたことに対し、ある媒体で、「どこにそんなものがあるのか証拠を示せ」といった意味のコメントがありました。

証拠は、すでに二つ示しています。

①安倍首相が消費増税を二度延期したこと。

②昨年の「骨太の方針」に政府債務の対GDP比という正しい財政健全化の指標を入れたこと。

https://38news.jp/politics/11893

PB黒字化目標に対抗してこの指標を入れた意味は次の通り。

PBでは、単なる収支上の数字を黒にするために、歳出の削減に走るか、税収を増やそうとして増税を強行するしか手がありません。

しかもこの手法は現に裏目に出ているのです。

じっさい、財務省はそれをやってきました。

しかし債務残高の対GDP比ならば、財政出動によって景気を刺激し、その結果、GDPが増えれば分母が大きくなるので、債務残高がそのままでも、財政健全化が実現するのです。

もっとも日本の財政が不健全だという認識自体、財務省が流し続けたデマに他ならないのですが。

財政不健全を言うなら、デフレ脱却のために必要十分な財政出動がなされないことこそが、まさしく不健全財政というべきです。

さらに今回の方針原案では(3)PB黒字化達成を25年度まで先送りすることと、(5)財政抑制策は盛り込まないことが明記されました。

これは経済財政諮問会議における安倍首相の強い意向がなかったら、いったい誰が実現させたのでしょうか? これも財務省VS首相官邸の「暗闘」の事実を示していると言って差し支えないと思います。

何度でも断ります。

以上の指摘は、安倍政権の経済政策全般のひどさを免罪するものではありませんし、その責任者である安倍首相を擁護するものでもありません。

ただ言っておきたいのは、次のことです。

何でもかんでも財務省と安倍首相とを同一視し、政権内部の複雑な力関係を見ないようにするのは冷静さを欠いた感情的な反応です。

それは、反安倍をひたすら叫ぶ左翼や、個々の政策の良しあしも検討せずに安倍政権をとにかく支持するといった、心情保守派の態度と変わりません。

お互い、事の核心を見誤らないようにしましょう。

【お知らせ】

●新著『福沢諭吉 しなやかな日本精神』

(PHP新書)が発売になりました!

●『日本語は哲学する言語である』(仮)

を脱稿しました。徳間書店より7月刊行予定。

●『表現者クライテリオン』第2号

「『非行』としての保守──西部邁氏追悼」

●月刊誌『Voice』6月号

「西部邁氏の自裁死は独善か」

●『表現者クライテリオン』9月号特集

「ポピュリズムの再評価」(仮)の座談会に

出席しました。(8月15日発売予定)