以上、ささやかながら、日本の文学における「沈黙」の意義について述べてきた。このように書くと、とかく、それこそは日本の伝統的な美学だというように、限定的に受けとられがちである。しかし私自身が語学に堪能でないので、外国の例を的確に示すことができないが、この事情は、外国においても成り立つのではないかと思う。

たとえば、シャンソン『枯葉』の作者として有名なジャック・プレヴェールの詩は簡潔をもって知られている。そこには、語られていない行間に多くの含蓄が込められているに違いない。ただそれは私には確信が持てない領域である。

ここではその代わり、外国文学(小説)の例を一つだけ挙げておこう。

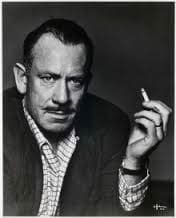

スタインベック『二十日鼠と人間』(大門一男訳、新潮文庫)より、結末直前の部分を引用する。

この作品の舞台は一九三〇年代アメリカ南部。流れ者のコンビ、ジョージとレニーが臨時に雇われた農場で悲劇的な運命に見舞われる。レニーは大男でバカ力があるため、単純な肉体労働には役立つが、頭が弱いので相棒ジョージをいつも困らせる。またウサギやネズミのような小動物や柔らかい感触のものがことのほか好きで、そのために誤解されてトラブルを引き起こすので、二人は農場を転々とさせられる。しかしジョージは、この愛すべき「うすのろ」との友情をどうしても断ち切ることができない。

引用箇所は、ある農場で、レニーが経営者のせがれの妻を誤って殺してしまったために、ジョージに言われた通りの場所、サリーナス川のほとりに逃げ隠れるのだが、せがれを先頭にした多数の追手がレニーを探し出してなぶり殺しにしようとする直前の場面である。ジョージは、もはや逃れられないと知って、他人に虐殺されるよりは、自分でレニーを殺すことを決意する。

人声がしだいに近づいてきた。ジョージは、拳銃を挙げて、その声のほうに耳をすました。

レニーは、彼にせがんだ。「すぐやろうよ。その土地を手にいれようよ」

「ああ、いますぐにな。おれはやらなきゃならねえんだ。おいらはやらなきゃならねえんだ。」

ジョージは、拳銃をあげると、しっかりにぎり、銃口をレニーの頭の後ろに近づけた。手が激しく震えたが、顔つきがひきしまると、その手も震えなくなった。彼は引き金をひいた。銃声は山へはねあがって、また返ってきた。レニーはうめき声をあげ、それからゆっくりと前の砂にうつぶすと、身震いもせずに横たわった。

レニーが「すぐやろうよ」と言っているのは、二人で金をもうけて農場の所有者になり、ウサギを飼おうという、これまで口癖のように繰り返されてきたアイデアのことである。彼は能天気なので、自分がしでかしたことの意味が分かっていない。一方ジョージがそれに応えて、「おれはやらなきゃならねえんだ」と言っているのは、「もうこうなったら、どうしても自分の手でお前を殺さなくてはならない」という意味である。ここに「やる」という言葉に対する二人の理解の齟齬を通じての「懸詞」の妙がある。

文体を見てのとおり、これは贅肉ができるかぎりそぎ落とされたハードボイルドタッチの作品である。すなわちそこに、書き言葉としての「沈黙」の価値が見事に鳴り響いている。ここには「行為」と「事象」の描写だけがあり、心理や景物の描写はいっさい存在しない。だがまさにそのことによって、読者にこの成り行きの必然性とジョージの悲哀の深さとを遺憾なく伝え、感動を喚起させることに成功している。

ジョージは、愛すべき厄介者のレニーに対して、たった二人だけのこれまでの長い交流の経験を一気に清算すべく、万感の思いを込めて引き金を引く。「山へはねあがって、また返ってきた」銃声の響きは、ジョージに、ひとつの関係の死のあとにやってくる、静寂と虚脱の感覚をもたらすだろう。彼だけによる一瞬の弔いがそこではもう成就されている。湿っぽい感傷は、彼の奥底にすでにしまい込まれているのである。

先に呑み屋での客と大将とのやりとりの時にも述べたが、このような例を、たとえば文法的には言わずもがな、言語学的にも「省略」と呼ぶことはできない。「本来なら必要な部分を、あえて効果を生むために意識的に省略した」と呼ぶことさえ適切ではない。読者にとって、作者にそうした意図があったかどうかはどうでもよいことであって、作者はただひたすら良い作品の「よさ」を伝えようと思ってこうした文章を書いたに過ぎないからである。肝心なのは、テクストそれ自体に、「沈黙の言語的意味(価値)」が充満し、それが感動を生む秘密の一つになっているという「事実」なのだ。

「省略」とは、「正確で完全でていねいな表現」という理念をまず想定しており、その仮想された地点からの、ある発語に対するネガティヴな評価をあらかじめふくんでいる。しかし、それぞれの言語の独自の価値という視点からは、こういう理念型はそもそも余計なものである。そういう見方をするのではなく、発語と沈黙とのダイナミックなかかわりあいという観点をきちんと提示することで、ある発語の価値が、そこに表出されなかった言語、つまり「沈黙」によってこそ支えられるという事実が画然と姿を現すのだ。そうしてそれは、そのことを読み取り感じ取る読者の想像力と感性に協力を仰がなければ叶わないことである。文学の価値は、一般に作者と読者の活き活きとしたやり取りによって成立するのである。

なおこうした書き言葉表現の例における沈黙の条件として重要な意義を担っているのは、「気分」としては相互の美学的なセンスの共鳴であり、「関係」としては両者に共有された言語的慣習のあり方であり、「話題」としては、書記言語活動それ自体の調子である。

さらにくどいようだが、これらの言語的意義は、読者主体にとってのみ存在するのではなく、話し手(作者)→聞き手(読者)、聞き手(読者)→話し手(作者)という相互コミュニケーションの過程全体にとって存在するのである。言語の本質からして、読者は、別に作者に感想を送らなくても、ただ読んで理解したというそのことだけで、少なくとも観念的には作者に向かってなんらかの能動的なコミュニケーションを成立させているのである。「聞くことは話すこと」(発達心理学者・浜田寿美男氏)だからである。