西参道 石鳥居

扁額

享和4年(1804)正月吉日

南参道

滝尾宮 滝尾神社

瀧尾寺神社の創建については不明ですが、天正14年(1586)10月に豊臣秀吉の方広寺大仏殿建立に伴い当地へ移ってきたと伝えます。

当社は京の豪商下村家の崇敬が篤く、元文3年(1738)以降数度にわたって修復が行われてきたことが、下村家文書からわかります。現在の社殿も下村家の援助によるもので、天保10年(1839)に本殿、幣殿、拝所、東西廊が、翌11年には拝殿、絵馬舎、手水舎が造立されました。なお、本殿は「北山貴船奥院御社」旧殿を移建、一部改築したものです。

本殿は一間社流造、檜皮葺で石積基壇上に南面して建ち、その前には切妻造の幣殿、さらに向唐破風造の拝所が続き、幣殿からは左右に入母屋造の東西廊がのびてします。これらの建物はそれぞれ屋根を錯綜させながら一連の空間を構成し、独特の社殿景観を形成しています。このほか境内にはさらに拝殿、絵馬舎、手水舎が建ち、一連の社殿がまとまって現存していることから、この時期の中規模神社の形態を知るうえで貴重です。また社殿はそれぞれ、組物の中備に輪郭のない丸彫り彫刻の蟇股を装置したり、頭貫を獅子鼻に作る、あるいは欄間や桁隠しを透かし彫り彫刻で飾るなど、過剰なまでに彫刻装飾を施しており京都市内では異例といえます。

昭和 7年 3月 建立 大丸京都店

平成18年3月建立

拝殿

大丸が関係ありそうに聞いています

灯籠 天保年間(1830~44)の建立

拝殿の天井の龍

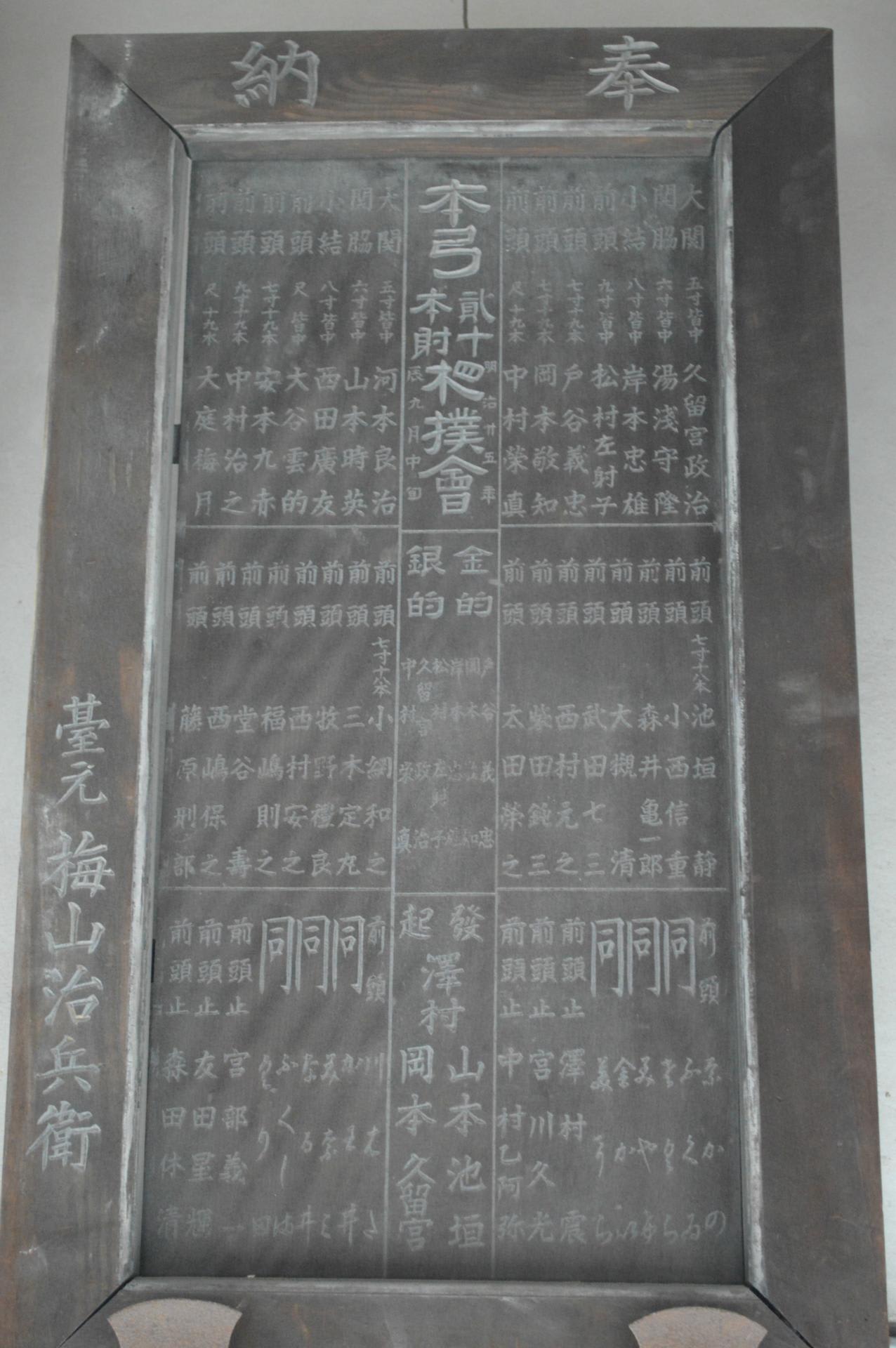

絵馬堂に掲げられた絵馬

重要なのか 金網で保護されています

明治25年 (1892)

嘉永2年(1849)正月

昭和7年(1932)4月

手水舎

天保11年(1840)

天保11(1840)年9月 寄附 西村安兵衛

ウナギ の絵馬

う

狛犬

瀧尾神社 本殿

三島神社 と関わりがあるようです

三嶋神社

末社 愛宕神社

末社 稲荷

末社 金刀比羅宮

瀧尾天満宮

妙見宮

陰陽石

関連記事 ➡ 三島神社 平家ゆかりの地 安産祈願 義経伝説

神社 前回の記事 ➡ 神社伏0083 金礼宮

五七五

天国に来ました地獄満員で /うなぎ

ことわざ

痘痕も靨(あばたもえくぼ)

愛する者の目には、醜いあばたもかわいいえくぼに見えるもの。ひいき目に見ると欠点も長所に見えるという意。

類・愛してその醜さを忘る

・惚れた欲目

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください