まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0428 清閑寺山頂付近に石仏塔 誰が何のために いつ作ったのか

五七五

ご飯つぶつけてはいても父は父 /中林

ことわざ

運根鈍(うんこんどん)

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0428 清閑寺山頂付近に石仏塔 誰が何のために いつ作ったのか

五七五

ご飯つぶつけてはいても父は父 /中林

ことわざ

運根鈍(うんこんどん)

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0427 京都一周トレイル 東山ルート 17

五七五

お年玉 袋は置いていった孫 /久米

ことわざ

噂をすれば影がさす

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0426 京都一周トレイル 東山コース 16-1

五七五

食べ放題焼そば食べる子をしかる /まいける

ことわざ

烏鷺の争い(うろのあらそい)

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

石仏 前回の記事 ➡ 石仏伏010 伏見 悟真寺の四尊石仏

五七五

扇風機ちょっと下向け犬といる /中津

ことわざ

瓜の蔓には茄はならぬ

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

清閑寺

歌乃中山と号する真言宗智山派の寺である。ここから清水寺までの山路は、かつては歌の中山と呼ばれる名所で、桜や紅葉の美しさから数多くの歌が詠まれた。

延暦21年(802)に、天台宗の寺として比叡山の紹継法師によって創建され、一条天皇の時代(986~1011)に勅願寺となった。「平家物語」の悲恋で知られる太高倉天皇し小督局ゆかりの寺で、平清盛の娘を中宮とする高倉天皇に寵愛されたために清盛の怒りに触れた小督局は、宮中を追われてこの寺で出家をさせられたと伝えられている。天皇は深く心を痛め、自分が死んだら局のいるこの寺に葬るよう遺言を残し、21歳の若さでこの世を去った。背後の山に、六絛天皇陵の傍らには、天皇の死後、生涯にわたって菩提を弔ったといわれる局の墓がある。

庭にある大きな石からは扇を広げたような形で市内が一望でき、その石が丁度扇の要の位置に当たることから「要石」と呼ばれ、願いをかけると叶うといわれている。

かつては法華三昧堂や宝塔などが並んでいたが、現在は菅原道真が梅樹から彫ったという本尊・11面観音像を安置する本堂を残すのみである。京都市

小督剃髪の本堂

小督局(1157~ ?)

高倉天皇に仕えた女房小督殿ともいう。保元2年(1157)生まれる。父は中納言正二位藤原成範、治承元年(1177)高倉天皇の第一皇女範子内親王を生む。高倉天皇との愛を権力者平清盛に引き裂かれた小督は清閑寺で出家しこの地で生涯を終えた。小督の墓は高倉天皇陵の傍らにある。小督は京の都が一望できる「要石」のあたりに立ち宮中の日々を懐かしんでしたと伝えられている。

小督の局供養塔

剃髪させられる小督

入道清盛の一喝で、「小督めを御所から引き出し、どこでなと頭をまるめて尼にしてしまえ。そのうえは、追放じゃ。二度と内裏のあたりに近づけまいぞ」と、厳しい達し。六波羅から差遣された武士二人が、小督を引っ立てて、某の僧を頼んで、出家得度をさせてしまった。身には、すでに薄墨の浄衣をまとう小督は、泣き崩れる。みるみるうちに、小督のあやなす翠の黒髪が剃り落されて、尼前姿にと早変わりしたのである。

要石

与謝野礼厳(1823~1898)

与謝野鉄幹の父、西本願寺の役僧・歌人 岡崎の願成寺に住む。明治27年愛宕郡田中村に移る。明治29年9月妻を亡くし、その冬清閑寺へ隠栖した。歌を三万首近く詠んだと云われている。 墓は西大谷の墓所にあり

年を経て

世にすてられし

身の幸は

人なき山の

花を見るかな

清閑寺窯発祥の地

現在の京都市東山清閑寺山ノ内町にあった古窯

江戸時代(1615~24)に清閑寺僧・宗伯が開窯した。宗伯は京焼の名工野々村仁清の師でもあった。

2000キロも長距離を飛ぶ蝶々 アサギマダラ

清閑寺 ➡ 寺院東0357 清閑寺 1

寺院 前回の記事 ➡ 寺院東0356 泉涌寺 3

五七五

妻だけが鼻毛の注意してくれる /ほろりん

ことわざ

売り出し三年

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

六絛天皇陵 高倉天皇陵 参道

歌の中山 清閑寺 明治41年12月 施主 東洞院七条南 林治左衛門

六絛天皇陵 高倉天皇陵 参道

施主 延享3丙寅歳 心誉玄道浄清禅門

反対側 左 清閑寺 右 山しな だいご 大津道

関連記事 ➡ 寺院東0357 清閑寺 1

道標 前回の記事 ➡ 道標東0103 六絛天皇御陵 高倉天皇御陵 参道 京都一周トレイル 東山コース 16-2

五七五

人により声のトーンが変わる妻 /ハナミズキ

ことわざ

瓜に爪あり爪に爪なし

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

歌乃中山 清閑寺

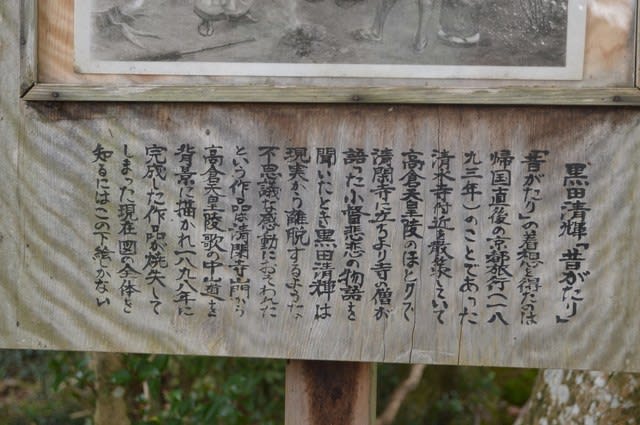

黒田清輝「昔がたり」

「昔がたり」の着想を得たのは帰国直後の京都旅行(1893)のことであった。清水寺付近を散策していて高倉天皇陵のほとりで清閑寺に立ちより寺の僧が語った小督悲恋の物語を聞いたとき黒田清輝は現実から離脱いるような不思議な感動におそわれたという作品は清閑寺山門から高倉天皇陵歌の中山道を背景に描かれ1898年に完成した作品が焼失してしまった現在図の全体を知るにはこの下絵しかない。

謡曲「小督」と清閑寺

「歌の中山清閑寺」といわれるこの寺は、真言宗智山派に属し、延暦21年(802)紹継法師の創設によるものですが、古典「平家物語」に書かれた小督局が、平清盛のため尼にさせられたところといわれています。小督は高倉帝の愛をうけましたが、帝の中宮建礼門院が清盛の娘だったため、嵯峨に身を隠したのは有名で、これをもとにつくられたのが謡曲「小督」です。しかし帝の心は変わらず「私が死んだら、小督のいる清閑寺へ葬ってくれ」と遺言され養和元年(1181)亡くなられたので、この寺に埋葬されたといわれます。

寺の背後の山中に御陵があり、傍らに小督の墓があり、またこのうらにある宝篋印塔は供養塔だといわれています。山号の「歌の中山」は清水寺から清閑寺に至る山路をいヽます。

謡曲史跡保存会

大西郷月照 王政復古 謀議舊跡

奇術元祖 中村天一 建立

大正8年2月 紀元節

陸軍大将男爵 土屋光春 書

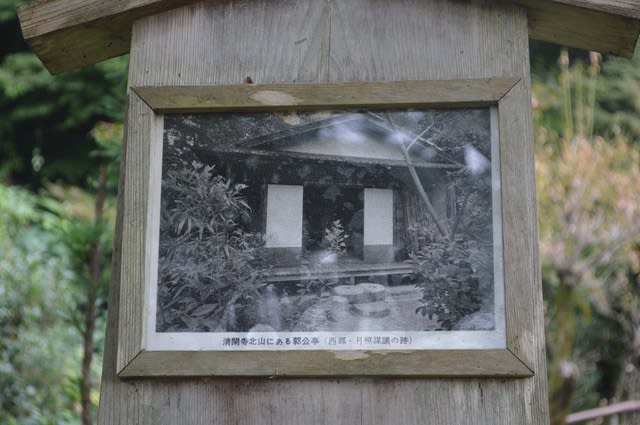

茶室 郭公亭 跡

清閑寺茶室 「郭公亭」

清閑寺は幕末に清水寺成就院住職の月照上人と西郷隆盛がしばしば勤皇の謀議をした所で安政5年(1858)月照が水戸藩の密使降下に尽力し幕府から狙われた時ここで西郷と密かに会い都落ちの計画が茶室「郭公亭」で行われた

「郭公亭」は鐘楼堂の上方にあったが荒廃によって平成3年に惜しくも解体された。

寺院 前回の記事 ➡ 寺院東0356 泉涌寺 3

関連記事 ⇒ 寺院井手0701 西福寺 真言宗 智山派 月照の母の墓碑がある

五七五

「慌てもん」だからあんたが夫なの /晴嵐

ことわざ

生みの親より育ての親

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

六絛天皇 1164~1176 在位 1165~1168

父 二条天皇 母 伊岐致遠女

高倉天皇 1161~1181 在位 1168~1180

父 後白河天皇 母 平滋子 子 安徳天皇 後鳥羽天皇

六絛天皇 清閑寺陵

高倉天皇 後清閑寺陵

関連記事 ⇒ まとめ042 陵墓

陵墓 前回の記事 ➡ 陵墓東019 鳥戸野陵 藤原道長はここで火葬にされた

五七五

家中の両手が伸びる初歩き /あきあかね

ことわざ

海に千年河に千年

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

道標 前回の記事 ➡ 道標東0102 六条天皇陵、高倉天皇陵、天智天皇陵 参道

京都一周トレイル 前回の記事 ➡ まち歩き東0426 京都一周トレイル 東山コース 16-1

五七五

3時間煮込み5分で胃に収め /雪ねこ

ことわざ

海魚腹から川魚背から(うみうおはらからかわうおせから)

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

六条天皇陵 高倉天皇陵 参道

天智天皇陵 遍照僧正御墓 参道

大阪皇陵巡拝會

道標 前回の記事 ➡ 道標東0101 北 今熊野観音寺

五七五

しかられた親に抱き付き泣く不思議 /ちえちゃん

ことわざ

生まれぬ前の襁褓定め(うまれぬさきのむつはさだめ)

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0425 京都一周トレイル 東山コース 15-2

五七五

母の日に母のいるのがありがたい /猫ちゃん

ことわざ

馬の耳に念仏

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0424 京都一周トレイル 東山コース 14

五七五

猫はいい出かける先があるようだ /西川

ことわざ

馬には乗ってみよ人には添うてみよ

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0423 京都一周トレイル 東山コース 13

五七五

意外にも親とのメール面白い /高田

ことわざ

鵜のまねする烏(うのまねするからす)

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0422 京都一周トレイル 東山コース 12

五七五

鬼の面外した方が怖い顔 /ママサンバ

ことわざ

負うた子に教えられて浅瀬を渡る

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください