11月16日2 27番、善根宿

唐浜駅で降りたのは二人。広く白い駅前広場。大きな道路の向こうに山が波打つように聳えている。あの山のてっぺんに神峯寺があるのだろう。しばらく景色を眺めていたが善根宿に電話を入れた。泊まれそうだ。宿までの道順を詳しく説明してくれるが、今はその前のことで頭がいっぱい。タクシーで行こうかと思うというとそれはいけない。片道だけでも歩かなければと叱られた。意を決して歩き出す。えんえんとアスファルトの登り道が続いている。何台もの車が横を走り抜けていく。なんでこんなことしてるんだろと又も思う。

途中に養鶏場があった。高知は闘鶏が有名でここに美しいシャモが放し飼いされていた。番犬は大きな土佐犬が数匹。しばらく眺めた。誰もいない。

更に行くと「遍路道」の旗があった。アスファルトの道は大きくうねってカーブが多い。山中を分け入って行く遍路道は急だけどショートカットになるらしい。踏み込んで行くと「マムシ注意」の看板。金剛杖を持っていないので棒きれを拾って歩いた。そんな道がアスファルト道をまたいで幾つもあった。

約2時間でようやく札所の駐車場に着いた。と、ほっとしてはいけなかった。山門から本堂までの石段が多く、そこから大師堂までもつづら折りのような石段があった。大師堂の脇の石段を登っていくと神峯神社があって最高の眺めだそうだ。

27番 竹林山 神峯寺(こうのみねじ)

ご詠歌 みほとけのめぐみの心神峯 山も誓いも高き水音

本尊 十一面観世音菩薩

神峯山中腹の標高450メートルに山門、境内が広がる。

縁起による歴史の古さは屈指で、神功皇后(在位201〜69)の世に勅命で天照大神などを祀る神社が起源とされる。聖武天皇の勅をうけた行基菩薩が天平2年に十一面観音像を彫造して本尊とし神仏合祀を行った。その後、大師が伽藍を建立し、「観音堂」と名付けたのが大同4年(809)のころとされている。

石段の両側には樹齢数百年の古木と、美しく整備された日本庭園が四季折々の花を咲かせる。鐘楼の裏手に湧く石清水。病気平癒に霊験あらたかであるという伝えがあり、遍路さんの喉を潤す。わたしもいただいた。

焼山寺、鶴林寺、太龍寺に次ぐ遍路転がしと言われる難所。ほぼ一直線の急勾配坂道であるため「真っ縦(まったて)」と呼ばれる難所だった。半端ではないきつさは当然だった。

2時を回ると黄昏が始まる。そして参詣を終えたのは5時前で納経所が閉まるので焦りながら長い石段を一生懸命に降りた。石段の両脇に広がる整然とした立派な庭園を勧賞する気持ちの余裕がなかった。それでもかなたの落陽の美しさには叶わない。夕焼けってどうしてこんなに心を掴むのだろう。

納経はセーフ。そしてタクシーを呼んでくれた。

あっという間に唐浜駅に着く。

草臥れていた。88札所を回り終えたという達成感はなく、このまま高知まで行って帰ろうと思い断ろうと善根宿に電話する。ママはしきりにおいでという。

そのママには12番焼山寺にリベンジで行った時にお世話になった。焼山寺の麓に老夫婦がやっている善根宿があって、時折ママが様子を見に来て何かと手伝い、力になっている。一人で善根宿をやっていて予約のない日に様子を見に来るらしい。ママの生き方に興味を持ったこともあってお礼の意味でも高知に行ったときは伺いますと言っていた。遍路宿や宿坊は2食付きで一泊6000円が相場。善根宿は4000円くらい。素泊まりなら無料から1000円程度。客が多いと相部屋になる。

心は帰宅したがっていたが体は休みたがっている…ママの熱意に負けて唐浜から田野まで電車に乗った。田野は割と大きそうな町だが、もう日は暮れていた。

駅から割と近い農地の中の住宅街の中の立派な二世帯住宅。しかし、家族はいない。プライバシー問題があるので詳しくは書けないが、自宅を遍路に開放していてママ一人で切り盛りしている。40代の女盛りになぜこんなに面倒でしんどいことをしてるのか?答えは求められなかった。

二人の若者が居着いていて昼間は仕事に行くがあれこれ手伝ってはいるようだ。その日の宿泊客はもう一人中年より少し若い女性が一人。下のリビングでみんなで夕食。ママは無農薬野菜に挑戦中だとかそのキュウリが夜も朝も出た。リビングに面した田圃では刈り取られていない稲が揺れている。人手がないらしい。

寝る部屋はフローリングで蒲団が二組積んであるだけ。スマホの充電をしながら白衣を頭から被って寝た。枕カバーや蒲団カバーの清潔さを求める人には善根宿は向いていない。

唐浜駅で降りたのは二人。広く白い駅前広場。大きな道路の向こうに山が波打つように聳えている。あの山のてっぺんに神峯寺があるのだろう。しばらく景色を眺めていたが善根宿に電話を入れた。泊まれそうだ。宿までの道順を詳しく説明してくれるが、今はその前のことで頭がいっぱい。タクシーで行こうかと思うというとそれはいけない。片道だけでも歩かなければと叱られた。意を決して歩き出す。えんえんとアスファルトの登り道が続いている。何台もの車が横を走り抜けていく。なんでこんなことしてるんだろと又も思う。

途中に養鶏場があった。高知は闘鶏が有名でここに美しいシャモが放し飼いされていた。番犬は大きな土佐犬が数匹。しばらく眺めた。誰もいない。

更に行くと「遍路道」の旗があった。アスファルトの道は大きくうねってカーブが多い。山中を分け入って行く遍路道は急だけどショートカットになるらしい。踏み込んで行くと「マムシ注意」の看板。金剛杖を持っていないので棒きれを拾って歩いた。そんな道がアスファルト道をまたいで幾つもあった。

約2時間でようやく札所の駐車場に着いた。と、ほっとしてはいけなかった。山門から本堂までの石段が多く、そこから大師堂までもつづら折りのような石段があった。大師堂の脇の石段を登っていくと神峯神社があって最高の眺めだそうだ。

27番 竹林山 神峯寺(こうのみねじ)

ご詠歌 みほとけのめぐみの心神峯 山も誓いも高き水音

本尊 十一面観世音菩薩

神峯山中腹の標高450メートルに山門、境内が広がる。

縁起による歴史の古さは屈指で、神功皇后(在位201〜69)の世に勅命で天照大神などを祀る神社が起源とされる。聖武天皇の勅をうけた行基菩薩が天平2年に十一面観音像を彫造して本尊とし神仏合祀を行った。その後、大師が伽藍を建立し、「観音堂」と名付けたのが大同4年(809)のころとされている。

石段の両側には樹齢数百年の古木と、美しく整備された日本庭園が四季折々の花を咲かせる。鐘楼の裏手に湧く石清水。病気平癒に霊験あらたかであるという伝えがあり、遍路さんの喉を潤す。わたしもいただいた。

焼山寺、鶴林寺、太龍寺に次ぐ遍路転がしと言われる難所。ほぼ一直線の急勾配坂道であるため「真っ縦(まったて)」と呼ばれる難所だった。半端ではないきつさは当然だった。

2時を回ると黄昏が始まる。そして参詣を終えたのは5時前で納経所が閉まるので焦りながら長い石段を一生懸命に降りた。石段の両脇に広がる整然とした立派な庭園を勧賞する気持ちの余裕がなかった。それでもかなたの落陽の美しさには叶わない。夕焼けってどうしてこんなに心を掴むのだろう。

納経はセーフ。そしてタクシーを呼んでくれた。

あっという間に唐浜駅に着く。

草臥れていた。88札所を回り終えたという達成感はなく、このまま高知まで行って帰ろうと思い断ろうと善根宿に電話する。ママはしきりにおいでという。

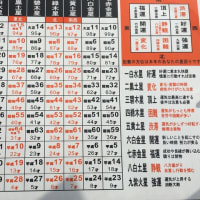

そのママには12番焼山寺にリベンジで行った時にお世話になった。焼山寺の麓に老夫婦がやっている善根宿があって、時折ママが様子を見に来て何かと手伝い、力になっている。一人で善根宿をやっていて予約のない日に様子を見に来るらしい。ママの生き方に興味を持ったこともあってお礼の意味でも高知に行ったときは伺いますと言っていた。遍路宿や宿坊は2食付きで一泊6000円が相場。善根宿は4000円くらい。素泊まりなら無料から1000円程度。客が多いと相部屋になる。

心は帰宅したがっていたが体は休みたがっている…ママの熱意に負けて唐浜から田野まで電車に乗った。田野は割と大きそうな町だが、もう日は暮れていた。

駅から割と近い農地の中の住宅街の中の立派な二世帯住宅。しかし、家族はいない。プライバシー問題があるので詳しくは書けないが、自宅を遍路に開放していてママ一人で切り盛りしている。40代の女盛りになぜこんなに面倒でしんどいことをしてるのか?答えは求められなかった。

二人の若者が居着いていて昼間は仕事に行くがあれこれ手伝ってはいるようだ。その日の宿泊客はもう一人中年より少し若い女性が一人。下のリビングでみんなで夕食。ママは無農薬野菜に挑戦中だとかそのキュウリが夜も朝も出た。リビングに面した田圃では刈り取られていない稲が揺れている。人手がないらしい。

寝る部屋はフローリングで蒲団が二組積んであるだけ。スマホの充電をしながら白衣を頭から被って寝た。枕カバーや蒲団カバーの清潔さを求める人には善根宿は向いていない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます