翌朝の風呂は5時から入れるというのに合わせて、昨夜あれだけ飲んでもピッタリと起きるのは我ながら流石ではあるなと。朝食は7時からだから朝風呂もゆっくりとまず内湯から、明けてきたら昨日とは打って変わっての晴れの天気にはこれはラッキーだねぇ、昨日入り損ねた露天の寝湯でのんびりと浸かって今回の温泉は打ち上げ。

風呂から戻ってよく晴れた仙台方面を部屋から見たら、ここはかなりの山の中で市内とは思えない場所だ。このホテルは17階建で上のほうに泊まったから眺めはいい、でも外には非常時以外は出ないようにとなっていて窓越しに眺めるだけ、その外部はかなり劣化が見られるからもう補修しないといけない時期だね。

仙台中心部方面なのに

仙台中心部方面なのに

7時ちょっと前に昨夜と同じ朝食会場に行ったら時間キッカリの開扉とはお役所並みだ、昨夜の人数を考えたら遅いと数珠繋ぎになってしまうと、まずは機先を制さないといけないのだ。この朝もお粥とご飯を一膳ずつ、これにトロロ芋があったのが嬉しい。白石名物のにゅうめんまで食べちゃったから腹一杯に、こういうバイキングの焼魚は鮭より鯖のほうが旨いといつも思う、安い塩鮭はダメだよなぁ。朝食バイキングでは牛乳とヨーグルトは必ず食べてコーヒーで〆というのが常なのだが、今回は仙台名物ずんだ餅なども屋台で作っていて、女房はこれは別腹と、しかしあとで苦しいとは自業自得だ。屋台では目玉焼きやスクランブル風なども焼いていたが、これは沢山売れ残っていたがどうするつもりなんだろう。我々が食べ終えて席を立とうとしたら、テーブルの合間を行列が長く続いている、案の定だね。

僕の分はこれだけ、右はヨーグルトとコーヒー 、ほかにはお粥と牛乳も

お粥はないが女房はもっと多めかな、右のずんだ餅は大きいぞ

8時にホテルを出発、作並からはもうすぐ山形に入って低い山に薄雲がたなびく穏やかな光の光景を眺めながら、天童から間もなく山形郊外の山寺に40分ほどで到着して、仙台と山形市はこんなに近かったのと不思議な気分。

天童付近の朝靄

天童付近の朝靄

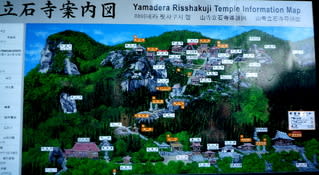

通称山寺と呼ばれる立石寺は山門派の祖となった慈覚大師円仁の創建だそうで、山形旅行に来だした最初の頃、もう20年以上も前に一度登って大汗をかいた記憶がある。その時はお参りしなかった根本中堂から廻って、ご神木の大イチョウや芭蕉と曾良の像がある場所を通って奥の院への入口の門に廻り、300円を払って階段を目の前にして、いざ登ろうと気合を入れる。

下は無料だが上は有料

下は無料だが上は有料

根本中堂

根本中堂

手前が曾良、向うに芭蕉の像

手前が曾良、向うに芭蕉の像

すぐに始まる階段を登っていったら、昔は自然石と土の野面で蹴上が高いところが随所にあったのに、今度は石の高さが揃った階段がずーっと続いていて、若かった当時よりも楽で、かなりの登りまで休まずに早々と登れてしまうではないか。途中のせみ塚では茶店があるが、あくまでも休日だけの営業らしく閉まっているから、ここでも一息入れただけで、お茶などの一服もしないで登り続ける。

せみ塚

せみ塚

その途中では誰がやったのが大きな石の窪みに落ちていた朴葉を貼り付けて、あたかも仏様に後背みたい、愉快だねぇ。

後背みたいな朴葉が石に

後背みたいな朴葉が石に

やや息が切れ汗もかいたもののそんなにはキツクはなくて、登りきった五大堂(冒頭写真はすぐ直下から断崖の上に建つ建物を撮ったもの)からの眺めを涼しい風に吹かれて眺めたらやや寒くなるほど、しかし今日が晴れてヨカッタヨカッタと。真下には駅に電車が入ってくるのが見えたりして、空中高くからの眺望となって素晴しい風景だねぇ。そのあと奥の院にも廻ってこちらもお参り、その隣に連なる建物には真新しい感じの金色の丈六の大仏様が鎮座していて、以前は拝んだ記憶がなかったから、最近のものかそれとも昔はこちらを素通りしたんだろうか。あとで気がついたのだが、奥の院近くに重要文化財の三重小塔があったそうで、見忘れちゃったからもう一回来ないといけないかな。この石段なら70歳ぐらいになっても登れそうだものね。

五大堂からの眺めの合成写真

右手が奥の院、左は大仏殿

右手が奥の院、左は大仏殿

一通り見物して降りてきたら、本坊の玄関と勝手口にシロとトラの猫が一匹ずつ寝転んでいたのが微笑ましい。トラのほうは鈴付きの首輪をしていたから飼猫だろうけど、シロのほうは首輪無しでやや手並みが乱れているからノラが居付いちゃったんでしょう、しかし仏様は両方を平等に扱えと、アリガタイ教えを実践しているわけだ。

飼猫のトラ 居付いたシロ

意外と楽々と登り降りして、最初から1時間ほどで下の駐車場となっているお土産屋まで戻ってきてしまい、多少時間を持て余すことになってしまった。戻ってきてお土産屋のオバチャンに石段のことを聞いたら、やはり整備しなおして昔よりずっと登り易くなったそうだ。今は両側が巨石で狭くなったところも細幅の石段になっていて、ああいう所は以前は大きな自然の段差になっていたんだよね。それでも四国の金比羅さんよりも、一気に登らないといけないこちらの方がキツイと地元の人はエバッテおった。この登りを見越して運動靴を新調してきたが、その軽い靴でもさすがにやや足にきてはいた、以前よりは楽だったとはいえやはり歳をとったというのを実感せざるを得ないね。