今回のこのツアーで温泉以外で期待していたのは雪の大内宿を見ること、でも今冬の暖冬で諦めていたのだが、二日目は天気の急変で会津は本降りの雪になって雪景色に、会津西街道で南会津に行くほど雪が強くなるのがバスのフロントガラスで分かる、北側からは大内宿こぶしラインがあるはずだが、バスはあくまでも会津西街道で湯野上温泉手前で昔からの道に入って大内宿まで走る。

猪苗代から高速を使って会津西街道に出たところまでは冒頭の写真程度だった雪が、南に行くほど大雪となってきた、昨日は全く雪が無かったらしいが一晩でこんなにと、これなら大内宿は新雪に覆われているはず、まさに幸運でした、日ごろの心掛けの良さが証明されましたぞと。

冒頭写真から比べるとかなりの本降りに

冒頭写真から比べるとかなりの本降りに

完全に本来の雪景色に一晩と今朝までで

完全に本来の雪景色に一晩と今朝までで

芦ノ牧温泉付近

芦ノ牧温泉付近

木々には新雪が

木々には新雪が

会津では南に行くほど雪が多くなってきた

会津では南に行くほど雪が多くなってきた

会津西街道から山道に入っていく、奥入瀬みたいな流れを見つつ登っていけば大内宿に

会津西街道から山道に入っていく、奥入瀬みたいな流れを見つつ登っていけば大内宿に

大内宿手前にある駐車場にバスが到着、昨日まで雪が無かったとは思えないような雪で真っ白の景色だけが広がる、新雪なのできれいなのと、歩くには踏み固めらたのよりもサクサクと滑りにくいのがいい、歩いてすぐの大内宿入口には二組に分かれていく、というのもここで昼食となっていて例のネギを箸代わり食べるという蕎麦の店のキャパシティで2交代ということで、我々は最初に自由散策してからそのあと食べる組になっていた。

手前にある駐車場から来た方向を、雪で見通しは悪い

手前にある駐車場から来た方向を、雪で見通しは悪い

配布された案内地図

配布された案内地図

入口から入った所、雪は降り続いていたが防水型フード付きのコートなら傘をささなくてもいい程度の降りかたになってきていた

入口から入った所、雪は降り続いていたが防水型フード付きのコートなら傘をささなくてもいい程度の降りかたになってきていた

ここ大内宿に初めて来たのは30年以上前、往時は来てみてこんな宿場がよくぞ残っていたものだとビックリしたものだが、その後も数回訪れてあまりにも賑やかになり過ぎだという感も、土地の人に雪の頃なら昔みたいでいいですよと聞いたのも20年ほど前だったか、それで雪に覆われた時に来てみたかったがやっと実現しました、雪ということと平日だったので店を開けているところは数軒だけ、これが冬以外だったらどこもお土産などの店になってしまって観光地化していたのが昔に戻ったみたい、それでも観光客が結構来ていましたが。家の前の雪かきを始めていたお婆さんが、あんたたちいい日に来たねぇ、こんな雪景色になったのは今年は珍しいよなんて、話しかけるでもなく独り言みたいで作業をしていましたよ。

ほとんどが道に面して同じ向きで寄棟の茅葺屋根が並ぶ

ほとんどが道に面して同じ向きで寄棟の茅葺屋根が並ぶ

道の両側に水路が流れる、古い街道筋の町並みには欠かせない風景で、古さが残る所では今も各地に残っていますね

道の両側に水路が流れる、古い街道筋の町並みには欠かせない風景で、古さが残る所では今も各地に残っていますね

これは大内宿町並み展示館

これは大内宿町並み展示館

途中から入口方面を、火の見櫓は江戸時代にもあったのかなぁと、これは鉄骨でもレトロな感じだから許せるか

途中から入口方面を、火の見櫓は江戸時代にもあったのかなぁと、これは鉄骨でもレトロな感じだから許せるか

登って行って突き当りから下の方を

登って行って突き当りから下の方を

ツララが

ツララが

凍ると危険で通行止めになるという最奥の展望台にもまだ新雪なので登れました、上から全体の街並みを俯瞰できます、雪の白川郷もよかったがここの雪の風景もいいですねぇ、どちらも夜景は見ることはなかったけれどライトアップしたらより素晴らしいでしょうね。

雪にすっぽりという景観です

雪にすっぽりという景観です

展望台までの宿場を往復すれば覗きたい店もなかったので食事の店の三澤屋に、この店はテレビでもたびたび紹介されいますよね、高遠そばというのを食べることとなりました、この一本ネギで食べる蕎麦は有名になって、この店以外でもポスターを掲げる店がありましたがここが元祖かな。高遠というのは会津松平藩祖の保科正之が高遠で育てられたからでしょうか、でもネギはここのオリジナルじゃないでしょうかね、あったかい蕎麦でしたがおろしと削り節がのっていて汁が美味しくなっている、皆さん食べにくいと箸に替えていたが僕は最後までネギで、またネギが辛いと叫んでいたが僕は最後の麺を食べ切るまで食いちぎりながら使いました、ネギをほとんど食べ残す人も多くて勿体ないというのが感想です。また付いてきた漬物などではデザート用らしいカキは会津身しらず柿でしょうか、それなら渋柿なので処理しているはずでそのアルコール残りかものピリ感刺激があって女房はキライだと、地元での身しらず柿の通常の食べ方はどうしているのでしょうか。最後に蕎麦湯も入れて飲めるのだが、汁蕎麦では量が増えて飲み切るわけにはいきませんね。

三澤屋

三澤屋

入口

入口

店内には蕎麦猪口がズラリと

店内には蕎麦猪口がズラリと

メニューには蕎麦は3種類、ネギが名物で

漬物とコンニャクと柿とお茶と

漬物とコンニャクと柿とお茶と

高遠そば

高遠そば

ネギを箸代わりとして ネギはここまで食べれば十分でしょう

また会津西街道に戻って一路南下、下郷町経由で白河方面に、下郷町まで来たら雪は少なくなっていました、そのあとの峠では少し増えていたものの、長いトンネルを抜けて西郷村にある甲子温泉ではまたかなりの雪景色に、一軒宿の大黒屋には急坂を下るので大型バスから宿の四駆のマイクロバスに2交代で乗り換えて、この温泉は松平定信も入ったと聞くがこのロケーションはやはり秘湯です、でも建物は新しくなっているようでしたが。

雪は少なくなった

雪は少なくなった

峠越えです

峠越えです

甲子温泉大黒屋が4秘湯の最後となります、内風呂は宿泊者専用で掃除中とか、外来入浴は本館から100段ほど降りてから川を渡った先にある混浴の大岩風呂と女性専用の小さな櫻の湯となっています、大岩風呂はかなり広くて深さもある無色透明のきれいな湯、周囲に座れるような棚段があるが一部にはそれがない場所があって、ザンブリと落ちてしまった人もいたのが笑いネタに、湯温は39℃ぐらいのぬるめで注ぎ口周りだけがやや高めで、冬場は上がる前にはそこで暫く暖まる必要がある、泉質は弱アルカリのカルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉の柔らかい湯で、これまで硫黄系の強い湯だったので上がり湯としてちょうどよかったですね。男連中が出ていく頃になって女性陣が侵入してきたとか、注ぎ口はオバチャンに占領されてしまったと、こういう場合は女性のほうが強いですから。

甲子温泉大黒屋

甲子温泉大黒屋

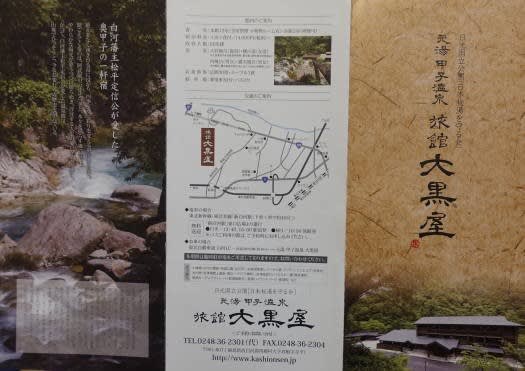

パンフレット表側

パンフレット表側

パンフレット裏側

パンフレット裏側

上の本館から下ってきて

上の本館から下ってきて

橋を渡って大岩風呂に

橋を渡って大岩風呂に

温泉分析書

温泉分析書

白河には坂道をずっと下っていく、西郷村の下の方はほぼ雪は無い、白河では雪は全くなくなって天気も晴れている、本州の背を走る山脈の両側での気候の違いを実感する旅となりました。

坂道を下りていく西郷村で

坂道を下りていく西郷村で

白河手前の平地には雪は無し

白河手前の平地には雪は無し

時間の余裕があるから途中の農産物直売所に立寄るということであったが、休業日だったということで新白河駅に直行、駅では40分ほどの自由時間が出来たが構内には大したものは無く、駅周辺もほぼ何もない駅ですね、無駄な時間を過ごして新幹線に、その帰りの窓からの光景は筑波山は当然として夕焼けに浮かぶ富士山も見えるんですね、そのシルエットを見ているうちに首都圏にと、いい時間帯の列車となりましたよ。

新白河駅に

新白河駅に

やまびこ216号

やまびこ216号

帰りの車窓から富士山が

帰りの車窓から富士山が

反対側には筑波山が

反対側には筑波山が

富士山のシルエットが

富士山のシルエットが

戸田付近

戸田付近

新白河から東京駅まであっという間、そこから横須賀線経由で我家までは1時間も掛からない、夕食は駅ビルで惣菜を買って簡単に、と言ってもワインはしっかりと、新コロナウイルスが騒がしくなってきたけれど福島はまだ感染の情報は無かったし、最初と最後の東京駅と満員電車だけが心配だったが、これを書いているまでは発病の兆候はなく大丈夫でしたでしょうか。

福島県や茨城県が大好きで県民性も大好き。是非こんどは茨城にもどうぞ。私のブログには福島と茨城を多く載せてます。【福島はメジャーではありませんが夏井町と桧枝岐村がお奨め。ホッコリします】