いつも早い出発はその1時間半前には起きて花の植木鉢の水やりや愛犬の散歩を済まして、コーヒーぐらいは飲んでから出かける。この日はJR新横浜までは30分あれば充分だから途中のコンビニで朝のおむすびを買っても余裕の6時半に家を出る。

案の定早めに駅に到着、持参した新聞を読みながらホームの待合室で一休み、団体パック旅行客の大多数は東京駅からで新横浜からの途中乗車は3組、席についたらすぐに旅行社の添乗員が来てワッペンをもらい名古屋着後の予定とその日の昼のオプションを説明、こういう旅行では昼食場所の様子が分からないし一番手っ取り早いしでいつも頼んじゃう。格安旅行だから新幹線はほとんど各駅でひかりの通過待ちをするこだま号で、名古屋には3時間弱もかかって9時46分着、途中では暖かくてやや靄があるものの晴れて富士山は多少ボンヤリながらのお出迎え、この三日間は晴が続く天気予報でこのあとは恵まれた旅になりそうですねぇ。

名古屋には熊野観光バスが出迎え、ツアー客の総勢は43名とほぼ満席でやはり老人が多いものの、始めの頃ははちょっと違和感のある若手のグループがいて、あとで薄々分かったのだが身体障害者手帳を持っていて付添が引率するのやや智恵遅れの人達らしかった、でも皆さんお行儀がいいし、一度も集合時間に遅れないしで全く問題ありませんでしたよ。バスは市内の高速に乗って東名阪から名阪国道にと三重北部経由で奈良県に向う、愛知三重の境付近は麦秋と田植え中の田圃が並んでいて二毛作らしい田園風景がすぐに現れる、その東名阪道が集中工事中で一車線規制のために大渋滞だという。最初の道路情報表示では亀山ICを抜けるまで2時間以上、名阪国道を降りる針ICには午後2時過ぎになっちゃいそうだと、これでは昼食予定の道の駅針テラスでのオプションの鳥すき定食はキャンセルにして食事時間を無くして時間を稼ごうということに。でも途中からはやや流れがよくなったようで所要時間が減っていく情報が、でも昼はトイレタイムも兼ねて停まった亀山IC手前の御在所SAで皆さん弁当やおむすびを買って車中でパクつくことに、これで昼は3日間とも車内でということになってしまったが、初日の節約分で何かお土産を買うことにしようかと良い方に気分転換しておこう。名阪国道に入れば順調に走って針ICで下りて道の駅針テラス到着は1時20分で少しの休憩に、これなら明日香で予定していた3箇所の見物場所を回れそうだと。

山というか小高い丘というか上り下りを繰り返す奈良県側の道筋には立派な屋敷が目立ちますねぇ、全体が黒で統一された和風建築は重厚な黒瓦に黒漆喰の造り、やはり新建材よりこういうほうが古都近くを感じさせる、それと狭い谷間の斜面には棚田とこれが弥生以来の日本の原風景だろうと改めて想像しちゃう。

黒瓦黒漆喰の重厚な屋敷

黒瓦黒漆喰の重厚な屋敷

走った道筋近くには室生寺、長谷寺などの古寺もあって室生寺には10年ほど前に3年間同じ時期に続けて来たことがあったなと。また吉野や畝傍橿原なども近い最初の目的地である旧都明日香村にはもう何年前になるかなぁ、高松塚古墳の公開が始まったばかりの頃に1回だけ訪れて、自転車で各所を巡ったものだ。

まず一番目の観光場所は蘇我馬子の墓と伝えられる石舞台で2時半前に到着、ここもその時に見物したはずだが僕のイメージに残っていたのはもっと全体が露出している姿、それで駐車場の番人に聞いたらこの方墳を半分削った形は昔のままで変わっていないという、僕の頭に残っていたのは昭和8年の発掘調査時の写真だったのかなぁ。ここは一周して玄室にも入ってみれば見物はもうおしまいで、次は日本最古の寺である飛鳥寺はバスが狭い民家の軒先をかすめるように進む旧道を抜けたすぐ先にあった。

石舞台全景

石舞台全景

玄室入口

玄室入口

蘇我氏と物部氏の争いとなった百済からの伝来仏教の受領、その戦いの勝利により蘇我氏の氏寺として最初に建てられた大寺である法興寺が元で、建立後に造られた有名な飛鳥大仏(冒頭写真)は鞍造鳥作でお誕生から1402年目だとお坊さんの説明、この説明講釈は日によって長くなることがあるらしいがこの日はまずまずの短さで結構でした。昔は高大な寺院だったというこの寺は今は小さい本堂のみで、このお釈迦様像だけが目玉で写真を撮ってもいいという、同じく鞍造鳥作で有名な法隆寺釈迦三尊と似たお姿ながら度々の火災にも遭って大補修されているからかなりオイタワシイお姿、それと一時は雨ざらしだったということだしね。しかし、天平時代の奈良の東大寺大仏と大きさを比べるべくもないけれど、聖徳太子の時代にもこんなに大きな仏像を造る技術があったことには驚かされるね。本堂西には蘇我入鹿の首塚と伝えられる五輪塔があるそうだが、そちらはマユツバものではないでしょうかな。

飛鳥寺(安居院)

飛鳥寺(安居院)

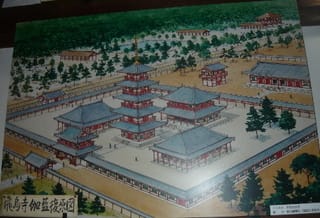

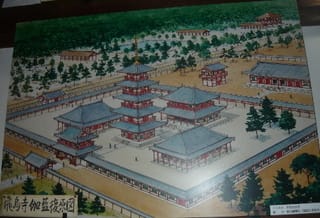

創建時伽藍復元図

創建時伽藍復元図

この日最後の観光場所は高松塚古墳、以前は古墳手前に見物できる建物があってガラス窓から実物の壁画が見られたと記憶するが、現在は彩色壁画の劣化のためにそれらは取り払われて別棟で小さな壁画館が造られていて精密模造画が展示されている。この新しい建物も半分以上は土中に埋まっていて、古墳に入る雰囲気を演出してはいるのだろう。それを見物してから埋め戻された二重円墳の回りを歩いて駐車場に戻ったが、この古墳周辺の風景の感じはかなり明るく広がってはいるものの昔の記憶と繋がるものがあった。

高松塚壁画館

高松塚壁画館

埋め戻され復元の二重円墳

埋め戻され復元の二重円墳

4時過ぎには高野山に向ったが、この辺りは自転車で回るのが一番で以前にもかなり見て回ったもののまだ岡寺、談山神社、橘寺さらにもうちょっと先の壺坂寺などはまだ見ていないからまた来たいところであるな。今回のツアーではこのあとの高野山と熊野古道がメインだからここは番外編みたいなものだったからね。

案の定早めに駅に到着、持参した新聞を読みながらホームの待合室で一休み、団体パック旅行客の大多数は東京駅からで新横浜からの途中乗車は3組、席についたらすぐに旅行社の添乗員が来てワッペンをもらい名古屋着後の予定とその日の昼のオプションを説明、こういう旅行では昼食場所の様子が分からないし一番手っ取り早いしでいつも頼んじゃう。格安旅行だから新幹線はほとんど各駅でひかりの通過待ちをするこだま号で、名古屋には3時間弱もかかって9時46分着、途中では暖かくてやや靄があるものの晴れて富士山は多少ボンヤリながらのお出迎え、この三日間は晴が続く天気予報でこのあとは恵まれた旅になりそうですねぇ。

名古屋には熊野観光バスが出迎え、ツアー客の総勢は43名とほぼ満席でやはり老人が多いものの、始めの頃ははちょっと違和感のある若手のグループがいて、あとで薄々分かったのだが身体障害者手帳を持っていて付添が引率するのやや智恵遅れの人達らしかった、でも皆さんお行儀がいいし、一度も集合時間に遅れないしで全く問題ありませんでしたよ。バスは市内の高速に乗って東名阪から名阪国道にと三重北部経由で奈良県に向う、愛知三重の境付近は麦秋と田植え中の田圃が並んでいて二毛作らしい田園風景がすぐに現れる、その東名阪道が集中工事中で一車線規制のために大渋滞だという。最初の道路情報表示では亀山ICを抜けるまで2時間以上、名阪国道を降りる針ICには午後2時過ぎになっちゃいそうだと、これでは昼食予定の道の駅針テラスでのオプションの鳥すき定食はキャンセルにして食事時間を無くして時間を稼ごうということに。でも途中からはやや流れがよくなったようで所要時間が減っていく情報が、でも昼はトイレタイムも兼ねて停まった亀山IC手前の御在所SAで皆さん弁当やおむすびを買って車中でパクつくことに、これで昼は3日間とも車内でということになってしまったが、初日の節約分で何かお土産を買うことにしようかと良い方に気分転換しておこう。名阪国道に入れば順調に走って針ICで下りて道の駅針テラス到着は1時20分で少しの休憩に、これなら明日香で予定していた3箇所の見物場所を回れそうだと。

山というか小高い丘というか上り下りを繰り返す奈良県側の道筋には立派な屋敷が目立ちますねぇ、全体が黒で統一された和風建築は重厚な黒瓦に黒漆喰の造り、やはり新建材よりこういうほうが古都近くを感じさせる、それと狭い谷間の斜面には棚田とこれが弥生以来の日本の原風景だろうと改めて想像しちゃう。

黒瓦黒漆喰の重厚な屋敷

黒瓦黒漆喰の重厚な屋敷走った道筋近くには室生寺、長谷寺などの古寺もあって室生寺には10年ほど前に3年間同じ時期に続けて来たことがあったなと。また吉野や畝傍橿原なども近い最初の目的地である旧都明日香村にはもう何年前になるかなぁ、高松塚古墳の公開が始まったばかりの頃に1回だけ訪れて、自転車で各所を巡ったものだ。

まず一番目の観光場所は蘇我馬子の墓と伝えられる石舞台で2時半前に到着、ここもその時に見物したはずだが僕のイメージに残っていたのはもっと全体が露出している姿、それで駐車場の番人に聞いたらこの方墳を半分削った形は昔のままで変わっていないという、僕の頭に残っていたのは昭和8年の発掘調査時の写真だったのかなぁ。ここは一周して玄室にも入ってみれば見物はもうおしまいで、次は日本最古の寺である飛鳥寺はバスが狭い民家の軒先をかすめるように進む旧道を抜けたすぐ先にあった。

石舞台全景

石舞台全景 玄室入口

玄室入口蘇我氏と物部氏の争いとなった百済からの伝来仏教の受領、その戦いの勝利により蘇我氏の氏寺として最初に建てられた大寺である法興寺が元で、建立後に造られた有名な飛鳥大仏(冒頭写真)は鞍造鳥作でお誕生から1402年目だとお坊さんの説明、この説明講釈は日によって長くなることがあるらしいがこの日はまずまずの短さで結構でした。昔は高大な寺院だったというこの寺は今は小さい本堂のみで、このお釈迦様像だけが目玉で写真を撮ってもいいという、同じく鞍造鳥作で有名な法隆寺釈迦三尊と似たお姿ながら度々の火災にも遭って大補修されているからかなりオイタワシイお姿、それと一時は雨ざらしだったということだしね。しかし、天平時代の奈良の東大寺大仏と大きさを比べるべくもないけれど、聖徳太子の時代にもこんなに大きな仏像を造る技術があったことには驚かされるね。本堂西には蘇我入鹿の首塚と伝えられる五輪塔があるそうだが、そちらはマユツバものではないでしょうかな。

飛鳥寺(安居院)

飛鳥寺(安居院) 創建時伽藍復元図

創建時伽藍復元図この日最後の観光場所は高松塚古墳、以前は古墳手前に見物できる建物があってガラス窓から実物の壁画が見られたと記憶するが、現在は彩色壁画の劣化のためにそれらは取り払われて別棟で小さな壁画館が造られていて精密模造画が展示されている。この新しい建物も半分以上は土中に埋まっていて、古墳に入る雰囲気を演出してはいるのだろう。それを見物してから埋め戻された二重円墳の回りを歩いて駐車場に戻ったが、この古墳周辺の風景の感じはかなり明るく広がってはいるものの昔の記憶と繋がるものがあった。

高松塚壁画館

高松塚壁画館 埋め戻され復元の二重円墳

埋め戻され復元の二重円墳4時過ぎには高野山に向ったが、この辺りは自転車で回るのが一番で以前にもかなり見て回ったもののまだ岡寺、談山神社、橘寺さらにもうちょっと先の壺坂寺などはまだ見ていないからまた来たいところであるな。今回のツアーではこのあとの高野山と熊野古道がメインだからここは番外編みたいなものだったからね。