年の瀬になって今夏開催の東京五輪、パラリンピックの収支のことなどが話題になっています。オリンピックイヤーということで今年のうちに紹介したかった模型がありまして、もし、昭和15(1940)年に五輪が日本で開催されていたら、こんな飛行機が飛んでいたかも、という話です。

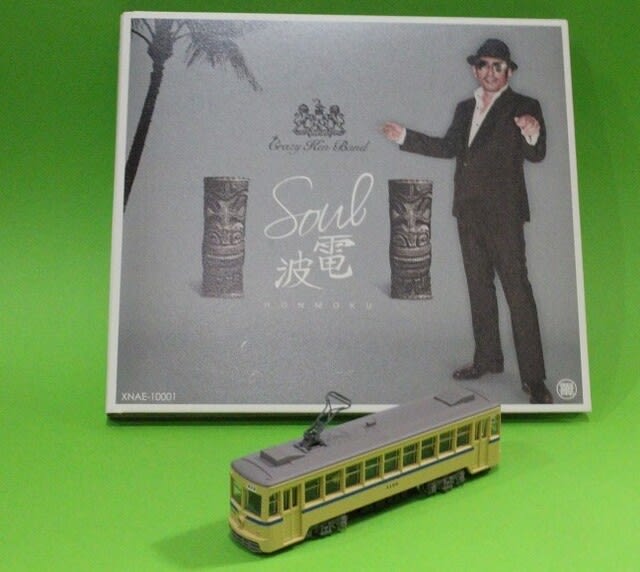

鉄道では昭和15年の五輪に合わせて塗装を変更するといったことも行われました。東京市電(のちの都電)では、水色とクリーム色に塗り分けられた車輌が登場しています。また、省線電車でもぶどう色1号の単色塗りを改め、えび茶色1色、えび茶色とクリーム色のツートンカラーの試験塗装案が示されたようです。

では、鉄道に比べてはるかに利用客も少なく、路線網も発達していなかった民間航空はどうだったのでしょうか。残念ながら私のリサーチが足りないのか、航空機の塗装に特別なものを施して五輪(さらには同年に東京で開催される予定だった万国博も含め)を盛り上げようとしたといった話は聞いておりません。東京の一つ前のベルリン大会では、ルフトハンザ航空のJu-52に五輪マークや五輪を告知するマーキングが施されていました。プラモデルでもエデュアルドの1/144のキットにそのためのマーキングが入っておりました。

日本の民間航空輸送会社だった大日本航空では、DC-3(日本でライセンス生産した零式輸送機)を多く運用していました。太平洋戦争勃発までの短い時期ではありますが、日本とアジア各国を結んでいたものと思います。上のルフトハンザのようなマーキングをしていたら・・・というのがこちらです。

ミニクラフトの1/144キットを使い、文字、五輪マーク、ダグラス社のマークは自家製のデカールで、大日航のマークは97式飛行艇の別売りデカールなどから使っています。

「シップネーム」は「初梅」とありますが、大日航のDC-3については花や木の名前を原則として漢字一文字で表記していました(松、梅、桃、柳など)。今回はあくまでも架空の機体として製作しており、登録記号も実際にはないものです。そのためシップネームについても思いつくものがなく「初梅」としました。実物の「梅」については導入早々に事故で失われていますので、改めてつけた名前、という設定でご勘弁ください。

塗装ですが、艶ありの黒を吹きつけ後、Mr.カラーのスーパーファインシルバーを吹き付けました。ナチュラルメタルのような輝きのある銀色になりました。胴体下面にはこの時期の民間機の象徴として赤帯を入れています。

お次は日本では使われることのなかったユンカースJu-52です。日本では国産の大型機の開発も進められていましたし、DC-2の頃からダグラスの機体の実績があり、Ju-52が入る余地がなかったようです。もし、Ju-52を試験的に購入していたら、といった設定で製作したのがこちらです。

エデュアルドの1/144キットです。なかなか癖があると申しましょうか、私の腕が伴わないせいで皆様にお見せできるほどのものでもございません。

こちらは東京、札幌両大会のPRをしています。戦前においては、冬季、夏季の五輪は同じ国で開催という原則がありました。年号の表示については海外の乗客が見ても分かるように西暦にした、という設定です。

塗装ですが銀色はMr.カラー104番の「ガンクローム」を吹き付け、黒い部分は125番の「カウリング色」にしました。これは日本機のカウリング部分に見られた青みがかった黒のことで、模型では分かりづらいですが、この色にすることで日本機らしさを強調しています。

実際の東京五輪は日本が開催を返上したことでフィンランドのヘルシンキが代わって開催の予定でしたが、開催前年に第二次世界大戦が起きて五輪そのものが中止となりました。フィンランドは五輪のために購入した建築資材等がソ連との戦争の際に役立ったと伝えられています。もし、世界情勢がもう少しおとなしくて、昭和15年に東京大会が開催されていたらどうだったのか、と想像することもあります。軍部、政府内で親独派が幅を利かせておらず、英米とは時に対立するもののうまく折り合いをつけていて、当面の敵は国境を接するソ連だけ、という状況だったら国際情勢もまた変わったものになっていたかもしれません。ドイツは中国大陸では国民党に武器を売るなど、したたかな面もあり、日本とは距離を置く関係だったらどうだったでしょうか。

今回は架空の設定ではないDC-3もあります。

キットはミニクラフト1/144です。

イースタン航空のアメリカらしい派手な塗装ですが、この塗装の機体がスミソニアン博物館にあり、アメリカ人にとってはなじみの深い機体となっているようです。

鉄道では昭和15年の五輪に合わせて塗装を変更するといったことも行われました。東京市電(のちの都電)では、水色とクリーム色に塗り分けられた車輌が登場しています。また、省線電車でもぶどう色1号の単色塗りを改め、えび茶色1色、えび茶色とクリーム色のツートンカラーの試験塗装案が示されたようです。

では、鉄道に比べてはるかに利用客も少なく、路線網も発達していなかった民間航空はどうだったのでしょうか。残念ながら私のリサーチが足りないのか、航空機の塗装に特別なものを施して五輪(さらには同年に東京で開催される予定だった万国博も含め)を盛り上げようとしたといった話は聞いておりません。東京の一つ前のベルリン大会では、ルフトハンザ航空のJu-52に五輪マークや五輪を告知するマーキングが施されていました。プラモデルでもエデュアルドの1/144のキットにそのためのマーキングが入っておりました。

日本の民間航空輸送会社だった大日本航空では、DC-3(日本でライセンス生産した零式輸送機)を多く運用していました。太平洋戦争勃発までの短い時期ではありますが、日本とアジア各国を結んでいたものと思います。上のルフトハンザのようなマーキングをしていたら・・・というのがこちらです。

ミニクラフトの1/144キットを使い、文字、五輪マーク、ダグラス社のマークは自家製のデカールで、大日航のマークは97式飛行艇の別売りデカールなどから使っています。

「シップネーム」は「初梅」とありますが、大日航のDC-3については花や木の名前を原則として漢字一文字で表記していました(松、梅、桃、柳など)。今回はあくまでも架空の機体として製作しており、登録記号も実際にはないものです。そのためシップネームについても思いつくものがなく「初梅」としました。実物の「梅」については導入早々に事故で失われていますので、改めてつけた名前、という設定でご勘弁ください。

塗装ですが、艶ありの黒を吹きつけ後、Mr.カラーのスーパーファインシルバーを吹き付けました。ナチュラルメタルのような輝きのある銀色になりました。胴体下面にはこの時期の民間機の象徴として赤帯を入れています。

お次は日本では使われることのなかったユンカースJu-52です。日本では国産の大型機の開発も進められていましたし、DC-2の頃からダグラスの機体の実績があり、Ju-52が入る余地がなかったようです。もし、Ju-52を試験的に購入していたら、といった設定で製作したのがこちらです。

エデュアルドの1/144キットです。なかなか癖があると申しましょうか、私の腕が伴わないせいで皆様にお見せできるほどのものでもございません。

こちらは東京、札幌両大会のPRをしています。戦前においては、冬季、夏季の五輪は同じ国で開催という原則がありました。年号の表示については海外の乗客が見ても分かるように西暦にした、という設定です。

塗装ですが銀色はMr.カラー104番の「ガンクローム」を吹き付け、黒い部分は125番の「カウリング色」にしました。これは日本機のカウリング部分に見られた青みがかった黒のことで、模型では分かりづらいですが、この色にすることで日本機らしさを強調しています。

実際の東京五輪は日本が開催を返上したことでフィンランドのヘルシンキが代わって開催の予定でしたが、開催前年に第二次世界大戦が起きて五輪そのものが中止となりました。フィンランドは五輪のために購入した建築資材等がソ連との戦争の際に役立ったと伝えられています。もし、世界情勢がもう少しおとなしくて、昭和15年に東京大会が開催されていたらどうだったのか、と想像することもあります。軍部、政府内で親独派が幅を利かせておらず、英米とは時に対立するもののうまく折り合いをつけていて、当面の敵は国境を接するソ連だけ、という状況だったら国際情勢もまた変わったものになっていたかもしれません。ドイツは中国大陸では国民党に武器を売るなど、したたかな面もあり、日本とは距離を置く関係だったらどうだったでしょうか。

今回は架空の設定ではないDC-3もあります。

キットはミニクラフト1/144です。

イースタン航空のアメリカらしい派手な塗装ですが、この塗装の機体がスミソニアン博物館にあり、アメリカ人にとってはなじみの深い機体となっているようです。