2003年3月16日(日)

ディープ・パープル「DEEP PURPLE IN ROCK」(Warner Bros. 1877-2)

(1)SPEED KING (2)BLOODSUCKER (3)CHILD IN TIME (4)FLIGHT OF THE RAT (5)INTO THE FIRE (6)LIVING WRECK (7)HARD LOVIN' MAN

<制作データ>

英国のハード・ロック・バンド、ディープ・パープル、70年のアルバム。彼ら自身のプロデュース。

68年にアルバム「SHADES OF DEEP PURPLE」でデビューした彼ら、当初はハード・ロックというよりプログレッシヴ・ロックに近い、キーボード主体の音作りをしていたのだが、翌年にメンバー・チェンジを行う。

オリジナル・メンバーのロッド・エヴァンス(vo)、ニック・シンパー(b)に代わって、イアン・ギラン(vo)、ロジャー・グローヴァ-が参加、希代のシャウター、ギランの激しいヴォーカルをフィーチャーした本格派ハード・ロック・バンドへと変貌する。

このメンバー及び路線変更は、ギタリスト、リッチ-・ブラックモアの提言によるところが大きいという。

そして翌70年、満を持してリリースしたのが、この「イン・ロック」なるアルバムなんである。

折りしもレッド・ツェッペリンを始めとするハード・ロック・バンドの勃興期、彼らの狙いは見事命中、当アルバムも大ヒット。全英では4位を記録している。

ことにわが国では、シングル「ブラック・ナイト」(当アルバムには未収録)のヒットとともに、それまで無名に近かった「ディープ・パープル」の名を、一躍日本中に知らしめたのである。

<ジャケット>

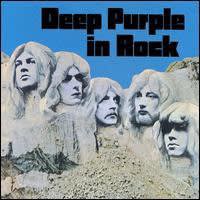

ジャケット・デザインはもちろん、「マウント・ラッシュモア」とよばれる、G・ワシントンら4人のアメリカ大統領をかたどった実在のモニュメントをパロったもの。

タイトルの「イン・ロック」がこの「岩石」と音楽の方の「ロック」にひっかけてあるのは、いうまでもない。

実にベタでわかりやすいね(笑)。

この「わかりやすさ」はそのまま、彼らのサウンドについても言えるように思う。全編、シンプルでキャッチ-な音が満載なんである。

<聴きどころ>

オープニングの(1)からいきなり、熱いシャウト、ハードなギター・リフが炸裂。パワー全開のハード・ロックだ。

過去数枚のパープルからは想像もつかない、激しい汗みどろの世界が展開する。

後の彼らの代表曲「ハイウェイ・スター」同様、彼らのヴァイオレントな側面を凝縮したような一曲だ。

(2)もまた、ゴリゴリのハード・ロック。タイトル通り、ホラー映画のようなおどろおどろしいムードを持つナンバー。

ブラックモアのストラトキャスターが、エッジの立った音を奏でる。これがなんともカッコいい。

(3)は、アナログ盤ではA面の後半、10分以上を占める大作。

ギランの超高音シャウト、ジョン・ロードのオルガンをフィーチャーした、スローなバラード。

一般にパープルの音楽は、そのシンプルなサウンドが災いして、「単純バカ」なものと思われがちだが、その歌詞を読むと、意外と前衛的、あるいは幻想的な世界をうたいこんでいたりする。

(日本では、コトバの問題から、そのへんの受容がすっぽり抜け落ちて、単なる「暴走族御用達音楽」になってしまっているのだが)。

(3)などはまさに、彼らのそういう詩的な一面をうかがい知ることの出来る一曲だと言えよう。

(4)はふたたび、アップテンポのハード・ロック。

歌詞のほうはこれまたなんだかシュールな感じだが、サウンドはひたすらタイトでパワフル。

ブラックモアのノイズィーなコード・カッティング、多重録音によるツイン・リードが、ホント、イカしてます。数多くのギタリスト達が彼のコピーにいそしんだのも、うなずける。

(5)はタイトルからして、いかにもパッショネイトな、ミディアム・テンポのナンバー。

どこかキング・クリムゾンの「21ST CENTURY SCHIZOID MAN」を思わせるギター・リフが印象的。

そしてなんといっても聴きどころは、ギランの沸騰せんばかりの熱いシャウトだろう。

当時すでに人気絶頂だったZEPのロバート・プラントが、たとえていえば「切り込んでいく」鋭利な刃物タイプのヴォーカルであるのに対し、ギランは「ねじ込んでいく」強力なスクリュードライヴァーのようなヴォーカルであるといえよう。

超高音、でもどこかドスがきいているのである。

(6)もミディアム・テンポのロック。マイナーでメロディアスな曲調。「バーン」など、のちに彼らのお得意の分野となったパターンが、すでにここで生まれている。

ある意味、「演歌」に通じるものさえある。こういう、ヘンにひねらないストレートさが、日本でも大人気を獲得した理由のような気がするね。

ここでも、ギランの常軌を逸した超高音シャウトは絶好調であります。

(7)も、いかにも「パープル調」な一曲。16ビートのアップ・テンポ・ナンバー。

当然、こういう曲ではブラックモアのギターが暴れまくる。

彼とロードとのからみ、トレモロ・アームやスライド・バーを使ったフリーキーなプレイ等々、ギター少年にとっては必聴の一曲といえよう。

とにかく全編「捨て曲」なし、聴かせどころ満載なんであります。

<グループのその後>

この一枚がきっかけで、日本でのファンが急増。翌年にはアルバム「FIREBALL」、シングル「ストレンジ・ウーマン」のヒットでさらに人気を獲得、72年には初来日、日本武道館でライヴを行うなど、彼らの快進撃が続く。

さらには武道館のライヴ・アルバム「MADE IN JAPAN」により、アメリカでの本格的人気も獲得、名実ともにZEPと並ぶトップ・グループへとのし上がったのだから、この「イン・ロック」における「路線変更」は実に重要であったということだ。

もし、その選択をとらなければ、パープルはまったく別もののバンドになっていたに違いない。

ウラ話をもうひとつすると、この「イン・ロック」の前に、ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラとの共演盤「CONCERTO FOR GROUP AND ORCHESTRA」がリリースされている(「CHILD IN TIME」はそこで初録音されている)のだが、これはブラックモアとバンドの主導権を争っていたロードが実質プロデュースした企画。

つまり、ロードとブラックモアとの協議により、クラシック色の強いアルバムと、ハード・ロックのアルバムを交互に出していこうという計画があったようなのだ。

しかし、実際には前者はセールスが芳しくなく、後者がバカ売れしたことで、結局ハード・ロック・オンリーの道を選択することになったようだ。

まさに運命的な一枚。以後のパープル・サウンドの原点、いやすべてのHR/HMバンドの原点とさえ言っていいかも知れない。

そのジャケット・デザインのように、ロック史上の「モニュメント」的一枚といえます。ぜひ一聴を!

<独断評価>★★★★