2009年9月6日(日)

#90 マット・ギター・マーフィ「J.F.A.」(Lucky Chram/Roesch)

ギタリスト/シンガー、マット・ギター・マーフィ2000年のアルバムより、マーフィのオリジナル・インスト曲を。

マット・ギター・マーフィは1927年ミシシッピ州サンフラワー生まれ。

プロ・ミュージシャンとしてのキャリアは、40年代末にメンフィスにてスタート。以来、半世紀以上にわたって、ブルース/R&B/ソウル界でバッキングの達人として活躍してきた。

おもな共演相手は、メンフィス・スリム、ハウリン・ウルフ、ジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジェイムズ・コットン、そしてブルース・ブラザース。

アレサ・フランクリンの亭主役となった、ブルブラ映画二作での役者ぶりを、覚えているかたも多いだろう。

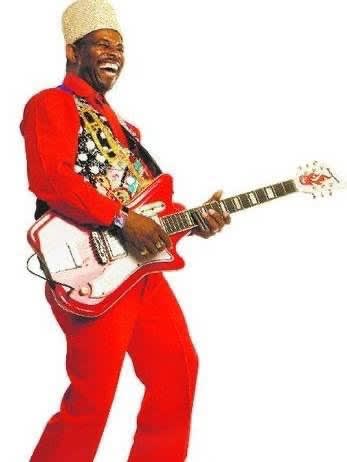

ヒゲ面にキャップにTシャツ姿、見てくれはいかにも「おっちゃん」という感じだが、ギターを持たせれば、右に出る者がない。

そのプレイは正確無比でスピーディ、計算しつくされたテクニカルなものだが、けっして無味乾燥なものでなく、ブルーズィなフィーリングも十二分にもっており、いわば完全無欠のギタリストなのだ。

60才を過ぎてようやくソロ・アルバムをリリース、2000年までに三作をリリースしているが、その後は健康上の問題があり、活動停止の状態にある。実に残念である。

とまれ、きょうの一曲、聴いてほしい。ジャズィな味わいのスロー・ブルース・ナンバーで、マーフィは実に気持ちよさげに、愛器を弾きまくっている。

タイトルの「J.F.A.」とは、日本サッカー協会のこと‥‥なわけもなく、全く意味不明なのだが、まあこの際、意味を知ったところでしょうもない。(おそらく、マーフィの友人の名前から来ているんだろうな。)

とにかく、そのフレーズひとつひとつが、過去何十年かにわたる、ありとあらゆるカッコいいブルース・ナンバーを凝縮したもの、そんな感じである。

ハムバッカーの粘りある音色が、実に艶(H)っぽくて、いい。この演奏を聴けば、世間で名ギタリストともてはやされている(おもに白人のロック系)ギタリストのプレイが、まだまだ大したことがないのが、よくわかると思う。

「ギターとはこういうふうに弾くもんじゃい!」と無言で教えてくれるのが、マーフィの演奏だ。

一音一音にゆるぎないフィーリングがみなぎる、マット・ギター・マーフィのプレイ。まさに「ギター」のニックネームにふさわしい。必聴であります。

マット・ギター・マーフィは1927年ミシシッピ州サンフラワー生まれ。

プロ・ミュージシャンとしてのキャリアは、40年代末にメンフィスにてスタート。以来、半世紀以上にわたって、ブルース/R&B/ソウル界でバッキングの達人として活躍してきた。

おもな共演相手は、メンフィス・スリム、ハウリン・ウルフ、ジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジェイムズ・コットン、そしてブルース・ブラザース。

アレサ・フランクリンの亭主役となった、ブルブラ映画二作での役者ぶりを、覚えているかたも多いだろう。

ヒゲ面にキャップにTシャツ姿、見てくれはいかにも「おっちゃん」という感じだが、ギターを持たせれば、右に出る者がない。

そのプレイは正確無比でスピーディ、計算しつくされたテクニカルなものだが、けっして無味乾燥なものでなく、ブルーズィなフィーリングも十二分にもっており、いわば完全無欠のギタリストなのだ。

60才を過ぎてようやくソロ・アルバムをリリース、2000年までに三作をリリースしているが、その後は健康上の問題があり、活動停止の状態にある。実に残念である。

とまれ、きょうの一曲、聴いてほしい。ジャズィな味わいのスロー・ブルース・ナンバーで、マーフィは実に気持ちよさげに、愛器を弾きまくっている。

タイトルの「J.F.A.」とは、日本サッカー協会のこと‥‥なわけもなく、全く意味不明なのだが、まあこの際、意味を知ったところでしょうもない。(おそらく、マーフィの友人の名前から来ているんだろうな。)

とにかく、そのフレーズひとつひとつが、過去何十年かにわたる、ありとあらゆるカッコいいブルース・ナンバーを凝縮したもの、そんな感じである。

ハムバッカーの粘りある音色が、実に艶(H)っぽくて、いい。この演奏を聴けば、世間で名ギタリストともてはやされている(おもに白人のロック系)ギタリストのプレイが、まだまだ大したことがないのが、よくわかると思う。

「ギターとはこういうふうに弾くもんじゃい!」と無言で教えてくれるのが、マーフィの演奏だ。

一音一音にゆるぎないフィーリングがみなぎる、マット・ギター・マーフィのプレイ。まさに「ギター」のニックネームにふさわしい。必聴であります。